デンタルニュース

お口の健康が全身の病気につながるって本当?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

診療中、患者さんから「歯の病気が体全体に影響するのですか?」と質問されることがあります。

実は、お口の健康状態は全身の健康と密接に関係しています。

歯ぐきの炎症や口内細菌の増加が血流を通じて臓器に影響し、さまざまな病気のリスクを高めることもあるのです。

この記事では、歯と体のつながりをわかりやすく解説していきます。

お口のトラブルが体の病気につながる3つの理由

①歯ぐきの炎症が血管に広がる

血液に入り込んだ細菌が心臓や脳に悪影響

歯ぐきの炎症から血液に細菌が入り込むことがあります。

血液に乗った細菌は全身を巡り、心臓や脳といった重要な臓器に到達することもあります。

この状態が続くと、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの重い病気につながることもあります。

歯ぐきの出血を「ちょっとしたこと」と思って放置すると、知らないうちに体全体へ悪影響が広がってしまうのです。

炎症が長引くことで体の調子が崩れる

慢性的な炎症は体に負担をかけ、免疫力の低下に繋がります。

その結果、風邪をひきやすくなったり、疲れやすさや倦怠感として症状が現れることも少なくありません。

歯ぐきの腫れや出血が治らず来院された患者さんが、「最近、体調が優れなかった」と話すこともあり、お口のトラブルが体全体の不調のサインとなることを日々感じます。

②お口の中の菌バランスが崩れると全身に影響

糖尿病や生活習慣病とのつながり

歯周病菌は、体の中のインスリンの働きを妨げる物質を作り出すことがあります。

そのため、血糖値が安定せず、糖尿病の症状が悪化することがあります。

実際に「歯周病の治療を始めたら、血糖値が安定した」という患者さんもいらっしゃいます。

つまり、お口の環境を整えることは生活習慣病の予防にも直結しているのです。

がんや認知症に関係することもある

近年の研究では、歯周病菌が胃や大腸などのがんリスクに関わることがわかってきました。また、歯周病菌の毒素が脳に影響を及ぼし、アルツハイマー型認知症の進行に関与することも報告されています。

お口の健康を守ることは、老後の生活の質にも大きく影響するのです。

③飲み込みのトラブルから肺炎を起こすことも

高齢者に多い「誤嚥性肺炎」とは

加齢により飲み込む力が弱くなると、食べ物や唾液が気管に入りやすくなります。

そこにお口の中の細菌が混ざることで誤嚥性肺炎が発生することがあります。

高齢者の死亡原因の上位にも入る疾患で、毎日の口腔ケアが命を守ることにつながります。

毎日のお口のケアで防げる介護予防

お口の中を清潔に保つことは、単に歯を守るだけでなく、栄養吸収や体力維持にもつながります。

しっかり噛み、きちんと飲み込むことは、元気に日常生活を送る力を維持することに直結します。

患者さんの中には「口のケアで食事が楽しくなった」と喜ばれる方もおり、介護予防としての重要性も日々感じます。

放っておくと大変な代表的な病気

①糖尿病との悪い関係

歯周病が血糖コントロールを邪魔する

歯周病菌が作る炎症物質は、インスリンの働きを弱める作用があります。

その結果、血糖値が下がりにくくなり、糖尿病の管理が難しくなります。

実際に、歯周病を治療することで血糖値が改善したという研究結果も多く報告されています。

治療の効果が出にくくなることも

歯周病を放置すると糖尿病の薬が十分に作用されないこともあります。

逆に、糖尿病が悪化すると歯周病も進行する「悪循環」に陥ります。

この二つの病気はお互いに影響し合うため、両方の病気を同時にケアすることが、健康維持のためにとても大切です。

②心臓や脳の病気とのつながり

動脈が硬くなる「動脈硬化」との関係

歯周病菌が血管に入り込むと血管の壁を傷つけ、動脈硬化を進めてしまいます。

動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞の大きなリスク要因であり、命に関わる病気の引き金になります。

歯ぐきの健康が心臓や脳の健康にまで影響しているのです。

血管の炎症から心筋梗塞や脳梗塞のリスクに

血管が炎症を起こすと血流が悪くなり、血栓ができやすくなります。

血栓が心臓で詰まれば心筋梗塞、脳で詰まれば脳梗塞につながります。

患者さんの中には「まさか歯の病気が心臓の病気に関係しているなんて」と驚かれる方も多いですが、それほど深い関係があるのです。

③妊娠中のお口のケアも大切

歯周病が早産や低体重児につながることがある

妊娠中はホルモンの影響で歯ぐきが腫れやすく、歯周病が進行しやすくなります。

炎症物質が子宮に影響し、早産や低体重児出産のリスクを高めることもあります。

母子の健康を守るため、妊娠中の口腔ケアは欠かせません。

妊娠中こそ定期的なケアで安心

妊婦さんは体調の変化で歯みがきが難しいこともあります。

その際、歯医者でのクリーニングやチェックが心強い味方になります。

「自分と赤ちゃんのため」と考えれば、通院への安心感も高まります。

今日からできるお口と体を守る3つの習慣

①自宅でできること

歯ブラシ+フロスでしっかり汚れを落とす

毎日の歯みがきに加えて、フロスや歯間ブラシを使うことで歯と歯の間まで汚れを落とせます。

患者さんの中には「フロスを使い始めてから歯ぐきの出血が減った」と喜ぶ方も多く、少しの習慣が大きな予防効果につながります。

バランスの良い食事や生活習慣で菌のバランスを整える

砂糖の多い食事や不規則な生活は、歯周病菌やむし歯菌を増やす原因になります。

栄養バランスを意識した食事や適度な運動、十分な睡眠は、お口だけでなく全身の健康維持にも欠かせません。

②歯医者さんに頼ること

定期的な歯石取りやクリーニングで清潔を保つ

自宅で磨くだけでは、歯石や細かい汚れを完全に除去することは難しいです。

歯医者でのクリーニングは、普段落とせない汚れをきれいに除去し、口腔環境をリセットしてくれます。

プロのチェックで病気を早期発見できる

歯科衛生士や歯科医師は、歯や歯ぐきの変化を早期に見つけることができます。

自分では気づかない異変を発見できることが、病気の早期発見や重症化予防につながります。

③全身の健康を意識すること

運動・食事・睡眠など生活習慣の改善

お口の健康は、全身の生活習慣とも密接に関係しています。

運動不足や睡眠不足が続くと免疫力が低下し、歯周病菌が活発になることもあります。

生活リズムを整えることが、お口と全身の健康を守る基本です。

「かかりつけの歯医者」を持って安心感を得る

体のかかりつけ医と同じように、歯にも「かかりつけ」を持つことは大切です。

定期的に通うことでお口の状態を把握でき、些細な不安も相談できます。

頼れる場所があるだけで、健康への安心感は大きく変わります。

まとめ

歯やお口のトラブルを放置せず、長期的に予防することが将来の健康につながります。

歯を1本失うことが寿命に影響するというデータもあり、オーラルケアはまさに「未来への投資」です。

毎日のケアと定期的な歯医者の受診を組み合わせることで、自分の体を長く守ることができます。

まだ定期的なメンテナンスに行かれていない方も、この機会にかかりつけの歯医者を決めてみてください。

歯磨き粉とうがいの正しい関係

日本橋グリーン歯科のデンタルニュース担当、歯科衛生士の平野です。

「歯磨きのあと、うがいはしっかりするべきか、軽めでいいのか?」

毎日の習慣でありながら、意外と悩む方が多いのがこの疑問です。

患者さんからも「うがいは何回すればいい?」「子どもは大人と同じでいい?」といった質問をよく受けます。

実はうがいの回数ややり方次第で、歯磨き粉に含まれるフッ素の効果が大きく変わるのです。

過剰にうがいをすると、せっかくのフッ素が洗い流され虫歯予防の効果が落ちてしまうこともあります。

この記事では、うがいの回数や水の量、子どもへの適切な方法などをわかりやすくまとめ、今日から取り入れられるコツを紹介します。

歯磨き後のうがいで変わるポイント

①うがいは1回で十分?その理由

フッ素を口に残すことが予防につながる

歯磨き粉に含まれるフッ素は歯の表面に留まることで歯を強化し、虫歯菌が出す酸への耐性を高めます。

何度も口をすすぐとせっかくのフッ素が流されてしまい、予防効果が半分になってしまうこともあります。

少量の水で1回だけゆすぐだけで、フッ素を最大限に活かすことができます。

習慣化で実感できる効果

最初は「少量のうがいでは物足りない」と感じる方もいますが、続けるうちに違和感はなくなります。

少しの工夫で日々の予防効果が確実に高まり、虫歯のリスクを減らすことが可能です。

②うがいのやりすぎはデメリット

有効成分まで洗い流してしまう

うがいを強めに何度も行うと、フッ素だけでなく歯磨き粉に含まれる殺菌成分や知覚過敏抑制成分も流れてしまいます。

そのため、毎日歯磨きをしていても虫歯や歯周病の予防効果が十分に得られないことがあります。

日常でよく見かける間違い

診療の現場では「口をすっきりさせたい」という理由で、3回以上うがいしてしまう方をよく見かけます。

磨き方が正しくても、うがいのしすぎで効果が半減してしまう場合があります。

うがい回数を1回にするだけでも、予防効果は大きく変わります。

水の量とタイミングが虫歯予防に影響

①うがいで使う水の量

適量は5〜15ml

理想の水の量は、ティースプーン1〜3杯程度(5〜15ml)です。

この量ならお口の泡や汚れを軽く洗い流しつつ、フッ素を残すことができます。

コップ1杯(100ml以上)でうがいすると、フッ素はほとんど流れてしまうため注意が必要です。

習慣化のポイント

小さなコップやキャップ1杯分の水を使うことを意識すると、無理なく続けられます。

少量うがいを習慣にすることで、フッ素の効果を確実に歯に残せます。

②飲食のタイミングとフッ素効果

歯磨き後は30分空ける

フッ素が歯に浸透する時間を確保するため、歯磨き後すぐの飲食は避け、30分ほどあけるのが理想です。

そうすることで再石灰化が促進され、虫歯予防効果を最大化できます。

日常での工夫

「朝の歯磨き後にすぐ朝食を食べてもいい?」という質問はよくあります。

朝の歯磨きは食後に行うと理想的です。

起床直後にねばつきなどが気になる場合は、マウスウォッシュで軽くうがいする方法がおすすめです。

フッ素を最大限に活かす新常識

①うがいを控えめにする効果

歯の再石灰化を促進

控えめなうがいでフッ素が長時間お口に残ると、虫歯菌による酸の攻撃から歯を守ることができます。

再石灰化がスムーズになり、歯質が強化されます。

長期的なメリット

1回のうがいを減らすだけでも、数年後の歯の健康に差が出ます。

習慣化すれば、将来的な歯科治療の回数や費用も抑えられます。

②イエテボリ法と日本での応用

イエテボリ法とは

スウェーデンのイエテボリ大学で提唱された方法で、歯磨き粉を2cm使い、2分以上ブラッシング、うがいは少量の水で1回のみ行うやり方です。

世界的に効果が高く評価されています。

日本人向けの取り入れ方

日本では「口をすっきりさせたい」という方が多く、うがいを何度もしてしまいがちです。

そのため、私は「夜寝る前だけでもイエテボリ法を意識する」ことを推奨しています。

就寝中は唾液が少なくなるため、フッ素の効果を効率的に使えます。

子どもの歯磨き後うがいはどうする?

①年齢に応じた方法

未就学児

小さな子どもはうがいが苦手な場合も多いです。

吐き出すだけでも十分で、無理に練習させるより少しずつ楽しく口をゆすぐ習慣を身につけましょう。

小学生以上

少量の水で1回だけうがいする習慣をつけます。

フッ素を残しつつ、口内を清潔に保つバランスを学ぶことが大切です。

②仕上げ磨きとフッ素の工夫

味覚に配慮

子どもはミント味が苦手で、すぐにうがいしたがることがあります。

甘めのフレーバーやジェルタイプを使うと、自然にフッ素が残る習慣がつきます。

フッ素ジェルの活用

夜の仕上げ磨きには、フッ素入りジェルを使うのがおすすめです。

ジェルは泡立ちが少なく口の中への刺激が強すぎないため、何度も口をすすぐ必要がありません。

一度軽くゆすぐだけで、フッ素が長く歯に留まり、虫歯予防の効果を高められます。

毎日の習慣で長持ちする歯を守る

①大人が取り入れやすい方法

夜だけ実践する

日中は口をすっきりさせたい方でも、夜寝る前に少量のうがいを行うだけでフッ素の効果が長く持続し、虫歯予防効果が高まります。

毎日続けやすく、生活に無理なく取り入れられる方法です。

夜の少量うがいの重要性

就寝中は唾液の分泌が減るため細菌が繁殖しやすく、フッ素を効率的に活かすには夜の少量うがいが最適です。

そうすることで、寝ている間も歯を守れます。

②外出先での工夫

フッ素洗口液を活用

外出先では人と会う機会も多いため、つい強いうがいをしてしまう方が多いですが、フッ素配合の洗口液を使うと手軽に予防できます。

持ち歩きのコツ

小型ボトルに水や洗口液を入れて持ち歩くと、外出先でも少量うがいが可能です。

忙しい人でも習慣化しやすい方法です。

歯磨き粉の選び方で効果が変わる

①フッ素濃度の違い

子ども向け

500〜1000ppmの低濃度フッ素が適しています。

誤飲のリスクを抑えつつ、虫歯予防効果が得られます。

大人向け

市販で最も高濃度の1450ppmがおすすめです。

日常使いで虫歯予防効果を最大化できます。

②ライフスタイルに合う製品選び

敏感な方に

知覚過敏や刺激に弱い方には、低刺激・ジェルタイプの歯磨き粉が使いやすく、長く続けやすいです。

患者さんに合わせた提案

診療現場ではホワイトニング希望やフッ素濃度重視など、ライフスタイルやお口の状態に応じた製品選びを提案しています。

定期的な歯科検診で予防を強化

①歯科検診でのチェックポイント

磨き残しの確認

磨き残しを確認し、注意すべき箇所を具体的に指導します。

うがいの習慣も合わせて確認すると、さらに効果的な予防が可能です。

うがい習慣の改善

「うがいを何度もしてしまう」方には、1回の軽いうがいの重要性を伝え、習慣化をサポートします。

少しの改善でも予防効果は大きく変わります。

②セルフケアとプロケアの違い

セルフケアの限界

日々の歯磨きだけでは落とせない汚れや歯石があります。

セルフケアのみでは完全な予防は難しいです。

プロケアの重要性

歯科でのクリーニングやフッ素塗布を組み合わせることで、虫歯予防効果はさらに高まります。

うがい習慣と併用すると、歯の健康を長く守れます。

まとめ

歯磨き後のうがいは「1回、少量」で十分です。

フッ素をお口に残すことで、虫歯予防効果を最大化できます。

日々の少しの工夫で、10年後、20年後の歯の健康に大きな差が生まれます。

毎日の習慣として取り入れ、将来の治療回数や費用も抑えましょう。

歯石取り後のスカスカ感はなぜ?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「歯石取りをしたら、歯と歯の間に隙間ができてしまった…」そんな不安を感じたことはありませんか?

実はこの「スカスカ感」は、決して珍しいことではありません。

多くの場合、歯石や腫れた歯ぐきが覆っていた部分が見えるようになっただけで、口の中が健康な状態に向かっている状態でもあります。

私も歯科衛生士として、初めての歯石取り後に戸惑う患者さんをたくさん見てきました。

「歯が細くなってしまったのでは?」と心配される方もいますがそのほとんどは自然な変化で、時間と正しいケアで落ち着いていきます。

この記事では歯石取り後に隙間ができる理由、そして日常でできるケアや対策を解説します。

歯石取り後のスカスカ感で不安に感じている方は参考にしてみてください。

歯石取り後の隙間が気になるときの事実

①隙間は「歯石が覆っていた部分」が見えるようになっただけ

長年の歯石が歯と歯の間を埋めている

歯石が何年もかけて厚くなると、歯と歯の間を埋めてしまうことがあります。

私が今まで歯石取りを担当した方で、数年ぶりに歯石を取った後「歯と歯の間がこんなに空いているなんて驚いた」と話す方もいました。

でもこれは歯を削ったり歯が細くなったわけではなく、今まで歯石が埋めていた隙間が見えるようになっただけなのです。

私自身もこの現象を何度も経験しており、患者さんには必ず「これは良い変化の証で、口の中がきれいになった証拠ですよ」とお伝えしています。

隙間ができたように感じても、歯が健康になるためのステップのひとつと理解していただくことが大切です。

歯ぐきが炎症で腫れていた場合もスッキリ見える

歯石の下の歯ぐきは、炎症で腫れて厚みを増していることが多いです。

歯石を取ると腫れが治り歯ぐきが引き締まるので、隙間が広く見えます。

実際に「歯ぐきが下がった?」と不安に思う方もいますが、これは歯ぐきが健康な状態に戻る自然な変化です。

②多くは数日〜数週間で落ち着く

歯ぐきが回復して引き締まる

歯石を取った後の歯ぐきは一時的に少し敏感になりやすいですが、正しいケアを続けることで徐々に回復し自然な引き締まりが戻ってきます。

私も多くの患者さんを見てきましたが、ほとんどの方は1〜2週間以内に不快感がなくなり隙間も気にならなくなります。

歯石を取ることでプラーク付着が減る

歯石の表面はザラザラしており、プラークが付着しやすくなっています。

歯石取りの後の歯の表面はツルッとしているので、丁寧なブラッシングで汚れを落とせば、炎症の元となるプラークが減り歯ぐきの健康を取り戻せます。

「毎日のケアが歯の健康にとって一番大切」ということです。

③隙間が埋まらない場合は歯ぐきの後退が原因かも

歯周病による骨の吸収

歯周病が進むと歯を支える骨が溶けてしまい、その結果として歯ぐきも下がってしまいます。

一度下がってしまった歯ぐきを元の状態に治すのは難しいですが、これ以上悪くならないようしっかり歯周病の治療を始める必要があります。

放置せず早めに歯医者で相談することが大切です。

加齢による自然な歯茎退縮

年齢を重ねると、どうしても歯ぐきは少しずつ痩せていきます。

これは自然な現象で誰にでも起こることです。

年齢のせいだと諦めずに正しいケアを続けることで、退縮のスピードをゆるやかにできるのがポイントです。

隙間が気になるときにできるセルフケアと歯医者での対応

①正しいブラッシングで歯ぐきを守る

歯ブラシの毛先を45度に当てる

歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に斜め45度に当てて軽く小刻みに動かすと、歯ぐきの溝の汚れをしっかり落とせます。

私も患者さんに指導すると「磨きやすいし、歯ぐきが気持ちいい」と言われることが多いです。ぜひ一度試してみてください。

力を入れすぎない磨き方

歯ぐきの下がりにとって強く磨くことは逆効果です。歯ぐきを傷つけてしまい、かえって隙間を広げる原因になります。「歯ブラシの毛先が広がらないくらいの力で」とアドバイスしています。

力を抜くだけで、歯ぐきの調子が良くなる方が多いです。

②歯間ブラシ・フロスで清掃力アップ

歯間ブラシはサイズ選びが重要

歯間ブラシは、自分の歯の隙間に合ったサイズを使うことが大切です。

サイズが大きすぎると歯ぐきを傷つけることがありますし、小さすぎると汚れを十分に落とせません。歯医者では患者さんの口に合わせて痛みがなくスムーズに入るものを選び、使い方も指導しています。

「使いやすいサイズがわからない」と悩まれる方も多いので、遠慮せず歯医者で相談してほしいです。適切なサイズの歯間ブラシは、毎日のケアをぐっと楽にしてくれます。

また、正しいサイズで毎日使うことが隙間のトラブル予防につながります。

フロスは歯ぐきに沿わせるように動かす

フロスは単に上下に動かすだけでなく、歯の曲面に沿って動かすと、歯と歯ぐきの境目の汚れがよく取れます。

最初は少しコツがいりますが、丁寧に説明すると「これなら続けられそう」とおっしゃる方が多いです。

使い方に自信がない方は、ぜひ歯医者で使い方を聞いてみてください。

③歯科医院で受けられる改善アプローチ

歯ぐきマッサージや再生療法の相談

歯ぐきの血行を良くするマッサージや、状態によっては歯ぐきの再生を促す治療もあります。こうしたケアを行うことで「歯ぐきが元の状態に近づいた」「違和感が減った」と喜んでいただける方もいらっしゃいます。

定期的なクリーニングで炎症を防ぐ

3〜4か月に一度の歯医者のクリーニングで、歯石や汚れをためないことが何より大切です。私も患者さんに「定期的に通うことで、歯ぐきのトラブルが格段に減りますよ」と伝えています。継続したケアが隙間の悪化を防ぎます。

歯石取り後の隙間で起こる3つのリスク

①食べ物の詰まりから虫歯・歯周病が進行

隙間に汚れが溜まりやすくなる

隙間が広がると食べかすや汚れがたまりやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

「食べ物がよく詰まって困る」という患者さんには、より丁寧なブラッシングや歯間ブラシの使用をおすすめしています。

炎症が再び広がる可能性

隙間に入った汚れを放置すると歯ぐきが再び腫れ、炎症が広がります。

これは歯周病の悪化につながり、歯を支える骨までダメージを受けることもあります。早めの対処が大切です。

②見た目の変化や口元の老け見え

黒い三角形が目立つようになる

隙間が広がると、歯と歯の間にできる黒い三角形(ブラックトライアングル)が目立ちやすくなります。

私もクリーニング後にこの変化に気づいて落ち込まれる患者さんを何人も見てきました。

口元の見た目は自信にも直結するため、気になるのは当然です。

ただ、この黒い三角形は適切なケアで改善するケースもあります。場合によっては、歯科での審美的な処置を相談することもできますので、気軽に歯科衛生士や歯科医師に相談してみてください。

笑顔の印象が変わる

隙間が目立つことで、笑顔が暗く見えたり年齢より老けて見えたりします。

見た目での印象は、歯ぐきのケアや歯並びの相談も含めトータルでのケアが大切です。

③歯の動揺や喪失のリスク

歯周病が進行すると歯を支える骨が減る

歯周病が進むと骨が溶けて歯がグラつきます。

私の経験上、早期に治療を始めた患者さんは歯を守れていますが、放置すると抜歯の可能性も出てくるので注意が必要です。

噛み合わせの変化が起こる

歯周病が原因で隙間ができている場合は、歯を支える骨の土台が弱くなっており歯が動きやすくなっている可能性があります。

歯が動くと噛み合わせが崩れ、他の歯にも負担がかかりやすくなります。結果としてさらなるトラブルを招くこともあるため、早めの相談をおすすめします。

まとめ

歯石取りの後に感じる「歯がスカスカして隙間が目立つ」というのは、歯石や炎症で覆われていた部分が見えるようになっただけのことが多く、慌てる必要はありません。

数日から数週間で歯ぐきが健康な状態に戻り、違和感は軽減する場合も多いです。

ただし、隙間が埋まらない場合や隙間の広がりが進行している場合は、歯周病や加齢による歯ぐきの退縮が原因のこともあります。

その場合、正しいブラッシングや歯間ブラシ・フロスの使用でセルフケアを続け、定期的に歯医者でのクリーニングや相談を受けることが大切です。

放置すると虫歯や歯周病の悪化、見た目の変化、さらには歯の動揺や喪失などのリスクがあるため、早めのケアと適切な対応を心がけましょう。

歯ブラシを濡らすのはNG?今日から見直せる3つの衛生習慣

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

患者さんからよくいただく質問のひとつに、「歯ブラシは水で濡らしてから使ったほうがいいの?それとも乾いたままが正解?」 というものがあります。

近年はSNSやネット記事でも「濡らさない方がいいらしい」と話題になることがあり、いつもの習慣に不安を覚える方も増えている印象です。

実際に診療室でブラッシング指導をすると、約半数以上の方が「何となく濡らしていた」と答えます。中には「今までずっと濡らして使っていたけど、これって不衛生ですか?」と不安そうに聞かれる方もいます。

そこで今回は、「歯ブラシを濡らす・濡らさない」の問題を切り口に、毎日のブラッシングを衛生的に保つためのポイントをご紹介します。

すぐに実践できることなので、今日からさっそく生活に取り入れてみてください。

歯ブラシを濡らす前に知っておきたい誤解

①濡らすと「泡立ちがよくなる」は本当?

泡立ちすぎが磨き残しにつながるリスク

多くの方が「歯ブラシを濡らすと泡立ちやすいから」と、つい蛇口の水でサッと濡らしてから歯磨き粉をつけています。

確かに、濡らすことで泡立ちは良くなります。しかし、泡立ちが良すぎると「もう十分磨けた」と感じやすく、実際には磨き残しが出ることもあるのです。

磨き残しはむし歯・歯周病の菌にとって温床になりやすいので、磨き残しが出ないようにできるだけ効果的な方法で習慣化することが大切です。

泡に頼らず、鏡でチェックしながら時間をかけて丁寧に磨くことが、虫歯や歯周病を防ぐ近道です。

歯磨き粉の薬用成分が薄まる可能性も

歯磨き粉に含まれるフッ素や殺菌成分は、水で薄まると効果が弱まることがあります。

特にフッ素は歯の表面に長くとどまることで初めて虫歯予防効果を発揮します。

そのため、歯ブラシは乾いた状態で歯磨き粉をつける方が薬効を最大限に活かせる場合があります。

私も患者さんには「まずは乾いたブラシで始めて、最後のうがいは1回だけにすると、フッ素がしっかり歯に残りますよ」とお伝えしています。

②「濡らさないとゴワゴワする」は間違い?

乾いたブラシの方がプラーク除去力が高い場合も

「濡らさないと毛先が硬くて痛い」と感じる方もいますが、乾いたブラシは毛先がしっかりと歯面に届くため、プラーク除去効果が高まることがあります。

ゴワつき対策は歯ブラシ選びで解決

歯ブラシを濡らさない場合のゴワつきが気になる場合は、毛先が細いタイプややわらかめのものを選ぶのがおすすめです。

また、使い始めの歯ブラシは少し毛が硬い場合もあるので、気になる方は最初の1〜2回だけ軽く湿らせるなど、自分に合った方法を見つけるのが大切です。無理のない範囲で取り入れてみましょう。

歯ブラシを清潔に保つための対策

①使った後のすすぎ方で菌の増殖を防ぐ

根元まで流水でしっかり洗う

歯磨き後は、歯ブラシの毛先だけでなく根元までしっかり流水で洗いましょう。

指で軽くこすりながらすすぐと、歯磨き粉の残りや食べかすを落としやすくなります。

患者さんに使用している歯ブラシを持ってきてもらうと、根元に白いカスがこびりついた歯ブラシをよく見かけます。

これは乾いた歯磨き粉やプラークが固まったもので、使い続けると細菌の温床になってしまいます。

水気を飛ばすひと手間で雑菌繁殖を防ぐ

洗った後は、軽く振って水分を飛ばしたり、タオルでトントンと叩くとさらに清潔です。

水分が残ったままだと雑菌が繁殖しやすく、口に戻すたびに細菌を運ぶことになってしまいます。

②保管方法で清潔度は大きく変わる

湿気の多い場所で保管しない工夫

歯ブラシの保管場所も大事なポイントです。

浴室内に置いている方もいますが、浴室内は湿気がこもりやすく細菌やカビの温床になりがちです。

可能であれば、通気性の良い場所にブラシ部分を上にして立てて保管してください。

コップよりも立てて乾燥、除菌ケースも活用

コップに毛先が下向きになるように突っ込んでいる場合は、水が溜まって雑菌の原因になるので避けましょう。

コップに立てる場合は、毛先が乾きやすいように上に向けて立てる必要があります。

最近ではUV除菌機能付きの歯ブラシスタンドも人気です。毎回乾かすのが難しい方や、湿度の高い場所に住んでいる方にはおすすめです。

洗面所の湿度と歯ブラシの劣化リスク

家庭の洗面所は意外と高温多湿で、換気が不十分だと菌にとって理想的な環境になります。

長く置くと目に見えないカビや細菌が付着するリスクがあるため、乾燥と換気を意識しましょう。

換気扇を回していない・歯ブラシを密閉したケースに入れたまま保管しているといった状態では、カビが発生する可能性もあります。

見た目はきれいでも、細菌が大量に付着している歯ブラシを口に入れていることになるため要注意です。

家族内で間違ってしまわないよう一目でわかるデザインを

「家族の歯ブラシを間違って使ってしまった…」という経験がある方もいらっしゃるかもしれません。たとえご家族であっても、歯ブラシの共有は絶対に避けてください。

お口の中には、誰にでも約700種類以上の細菌が存在しています。これらの細菌は、虫歯菌や歯周病菌など、お口のトラブルを引き起こす原因菌も含まれています。

歯ブラシを共有すると、これらの細菌が唾液を介して簡単に移ってしまいます。特にまだ抵抗力の低いお子さんや、高齢のご家族がいる場合は注意が必要です。

歯ブラシは家族一人ひとりが自分のものを持つようにし、一目で区別できるような色やデザインのものを選ぶのがおすすめです。

③歯ブラシは“消耗品”!交換目安を守る

月1回の交換で衛生的に

歯ブラシは使用を重ねると毛先が広がるだけでなく、細菌も蓄積していきます。

見た目がきれいでも、1か月に1本を目安に交換すると安心です。

毛先の開きだけでは判断できない

「毛先が開いたら交換」と思っている方も多いですが、開いていなくても細菌は増えます。

特にお子さんは歯ブラシを噛んだりすることが多いため、毛が早く劣化します。家庭でも定期的にチェックしてあげてください。

電動歯ブラシの「替えブラシ」の交換タイミング

電動歯ブラシは、手磨きよりも効率的にプラークを除去できる便利なアイテムです。

しかし、本体だけでなく「替えブラシ」の衛生管理も重要です。

替えブラシも手用歯ブラシと同様に、使用を重ねるごとに毛先が劣化したり、細菌が蓄積したりします。

一般的には約3か月ごとの交換が推奨されています。毛先が開いていなくても、ブラシの奥には汚れがたまりやすく、除去効率も落ちてしまうからです。

また、使用後はブラシ部分を本体から外し、流水で根元までしっかり洗浄してください。

洗浄後は風通しの良い場所でしっかり乾燥させることで、より清潔な状態を保てます。

まとめ

歯磨きの際には、磨き残しのリスクや歯磨き粉の成分の有効活用のためにも、歯ブラシを濡らさないで使用することがおすすめです。

そして歯ブラシは毎日使うものだからこそ、濡らす・濡らさないだけでなく「正しい使い方」「清潔な保管」「定期的な交換」がとても大切です。

なんとなくではなくしっかり理由を持って使うことが、口腔ケアの質を高めます。

ちょっとした意識の変化が、虫歯や歯周病の予防につながります。

今日からぜひ、ご自身の歯ブラシ習慣を見直してみてください。

フロスと歯間ブラシ、結局どっちがいいの?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当、歯科衛生士の平野です。

日々の診療の中で、患者さんからよく聞かれるのが「フロスと歯間ブラシ、結局どちらを使えばいいんですか?」という質問です。

どちらも歯ブラシだけでは落としきれない汚れを取り除くための補助的な清掃用具ですが、それぞれに適した使い方や目的が異なります。

年齢や歯並び、歯ぐきの状態によっても適切な選び方が変わるため、自分に合ったものを知っておくことが大切です。

この記事では両者の違いやメリット・デメリット、そして使い分けのポイントを解説していきます。ぜひご自身のケアの参考にしてみてください。

フロスと歯間ブラシはどう違うの?

①どちらも歯と歯の間を清掃する道具。でも目的が違う!

フロスは「歯と歯がくっついている部分」に効果的

フロスは細い糸状の清掃器具で、歯と歯が密着している接触面の汚れを取り除くのに適しています。

歯ブラシの毛先が届きにくい場所でも、フロスなら汚れやプラークをしっかりかき出すことができます。

特に虫歯や歯周病のリスクが高まりやすい部分のため、フロスを使うことは非常に大切です。

実際に使用を始めた患者さんからは「口臭が減った」「予想以上に汚れが取れて驚いた」といった声をよく聞きます。

歯間ブラシは「歯と歯の間にすき間がある場合」におすすめ

歯間ブラシは小さなブラシ状の器具で、歯と歯の間にすき間がある方に向いています。

加齢や歯周病により歯ぐきが下がると、歯間が広がりやすく、通常の歯ブラシでは清掃しづらくなります。

そうした広めの歯間には、歯間ブラシを使うことで効率よく汚れを除去できます。

矯正装置をつけている方やブリッジ周囲のケアにも役立つ器具です。

実際に使用した患者さんからは「出血が減った」「歯ぐきが引き締まってきた」との感想をいただくこともあります。

②それぞれのメリット・デメリットとは?

フロスのメリット・デメリット

フロスは、歯と歯がぴったりと接している狭いすき間にも入り込みやすく、接触面に残った汚れをしっかり取り除くことができます。

コンパクトで持ち歩きにも便利なため、外出先でも気軽に使える点も魅力です。

一方で、慣れないうちは操作が難しく感じる方もいます。

指先の細かい動きが必要で、最初は時間がかかったり、強くこすりすぎて歯ぐきを傷つけてしまうケースも見られます。特に奥歯への使用は少しコツが必要です。

歯間ブラシのメリット・デメリット

歯間ブラシは、柄がついていて握りやすく、初めての方でも扱いやすいのが特徴です。

すき間がある歯間には無理なく入り、ブラシで汚れをしっかり掻き出してくれます。

とくに歯周病や加齢により歯ぐきが下がった方には、非常に効果的です。

ただし注意したいのは「サイズの選択」です。

すき間に合わないサイズを無理に使うと、うまく清掃できなかったり、歯ぐきを傷つけることがあります。

適切なサイズでなければかえってトラブルの原因になるため、歯医者で相談するのがおすすめです。

どう選ぶ?フロスと歯間ブラシの選び方

①自分のお口の状態を知ることが第一歩

歯と歯のすき間が狭い方には「フロス」

若い世代の方や歯並びが整っている方は、歯間にあまりすき間がないことが多く、フロスの使用が適しています。

実際に私がケアを担当した20代の女性もかなり狭い歯間の持ち主でしたが、毎日のフロス習慣によって虫歯の発生を防ぐことができています。

歯と歯が密着している場合には、フロスでしっかりと接触面を清掃することが重要です。

すき間が広がっている方には「歯間ブラシ」

40代以降の方や、歯周病で歯ぐきが下がっている方には、歯間ブラシの方が効果的です。

歯間ブラシはサイズが選べるため、個々の歯間にぴったり合うものを使えば、効率的にプラークを除去できます。

実際に歯間ブラシを使うようになった患者さんの中には、歯ぐきの腫れが改善し、定期検診でも磨き残しが減ってきたという方もいます。

②初心者なら「使いやすさ」で選ぶのもひとつの方法

フロスは「ホルダータイプ」から始めると安心

ロール状のフロスは、糸を指に巻き付けて使う必要があるため、初めての方にはやや扱いにくく感じられることがあります。

そうした場合には、Y字型やF字型のホルダー付きフロスから始めてみるのがおすすめです。

ホルダータイプは持ちやすく奥歯の清掃も楽になるため、フロスに慣れていない方でも安心して使用できます。

歯間ブラシは「サイズの適合」がポイント

歯間ブラシにはさまざまなサイズがあり、自分に合ったものを選ぶことがとても大切です。

すき間より大きすぎると挿入時に痛みが出たり、歯ぐきを傷つけてしまう可能性があります。

歯医者では、実際に歯間の幅を測ったうえで適したサイズを提案しています。

正しい使い方のアドバイスも受けられるので、迷ったら相談してみましょう。

実は「両方」使うのがベスト

①清掃できる部位が異なるから併用が理想的

フロスと歯間ブラシは得意とする部位が異なる

フロスは歯の接触面に強く、歯間ブラシは広めのすき間をしっかり清掃できます。

そのため、両者を使い分けて併用することで、歯と歯の間の清掃をより効果的に行うことができます。

私も多くの患者さんに「フロス+歯間ブラシ」の併用を提案しています。

歯周病予防・口臭対策にも有効

歯と歯の間に残ったプラークは、歯周病や口臭の原因になりやすい部分です。

この汚れを取り除くために、フロスと歯間ブラシを併用するのが理想です。

実際に染め出しで磨き残しをチェックしてみると、併用している方のほうがプラーク残りが明らかに少ない傾向にあります。

②毎日完璧を目指すより「続けられる工夫」が大切

はじめは毎日でなくてもOK

理想をいえば毎日ケアできるのが一番ですが、現実には忙しい日もあるかと思います。

私が患者さんにお伝えしているのは「できない日があっても大丈夫」ということです。

続けていくうちに、フロスや歯間ブラシの使用が自然と習慣になっていくケースも多いです。

無理なく続けられるペースで、まずはできるところから始めてみましょう。

歯科医院で「継続のコツ」を見つける

定期検診の際には、ケアについて不安なことやうまくいかない点を相談してみましょう。

歯医者では患者さん一人ひとりの生活習慣や手の動かし方に合わせて、継続しやすい方法をご提案しています。

「なかなか続けられない」と感じていた方でも、小さな工夫で無理なく続けられるようになることも多いです。

③よくあるお悩みとその対処法

「使うと血が出る…」と不安な方へ

初めてフロスや歯間ブラシを使う方から「使うと歯ぐきから血が出る」という声をよくいただきます。

これは歯ぐきに炎症がある場合によく起きる反応で、異常というわけではありません。

強くこすらずやさしく使い続けることで、徐々に歯ぐきの状態が改善し出血もおさまっていきます。

出血があるからといってすぐにやめず、根気よく続けてみてください。

忙しい人でも取り入れやすいケア方法

「毎日やりたいけれど、時間が取れない…」という声も多く聞かれます。

そんな時は、まずは夜の歯みがきのあとに1分だけ取り組むところから始めましょう。

たとえ短時間でも歯と歯の間の汚れを取り除くことは、お口の健康に大きな影響を与えます。

また、ホルダー付きフロスや持ちやすい歯間ブラシを選べば時間や手間をぐっと減らすことができます。

まとめ

フロスと歯間ブラシはそれぞれに特性があり、使い分けることでより効果的なケアが可能になります。

どちらか一方だけが正解というわけではなく、大切なのは「自分のお口の状態に合った道具を選び継続すること」です。

選び方や使い方に迷ったらぜひ歯医者でご相談ください。

歯のすき間の大きさや歯ぐきの状態を確認しながら、ぴったりの器具を提案してもらえます。

毎日のケアの積み重ねが将来の歯の健康につながります。

無理なく続けられる方法でお口の中を清潔に保ち、健康な歯を守っていきましょう。

お昼の歯磨きは必要?リスクと時短ケアのポイント

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「1日3回、毎食後に歯を磨きましょう」というフレーズは、誰もが一度は聞いたことがあるはずです。

実際、歯科の現場でもそのように指導することは多いのですが、厚生労働省の調査では昼に歯を磨く習慣がある人は全体の3〜4割程度と言われています。

「会社で磨く場所がない」「ランチ後は忙しい」「人目が気になる」といった事情もあり、これは患者さんからもよく聞く声です。特にオフィス勤務の方は、トイレの洗面所で歯を磨くのに気を遣うこともありますよね。

そのため「お昼の歯磨き」は時間的にも環境的にもなかなかハードルが高く、忙しくてつい後回しにしがちかもしれません。

この記事では、なぜお昼に歯を磨くべきなのか、忙しい人でも無理なく続けるための方法などを解説します。

お昼の歯磨きで変わる3つのポイント

①昼磨きをしないと起こる口腔トラブル

虫歯や歯周病の進行リスク

昼食後に歯磨きをしないと、お口の中に食べかすやプラーク(歯垢)が残ったまま午後の仕事が始まります。

その食べかすやプラークが虫歯や歯周病の原因となり、お口のトラブルのリスクが大きくなるため注意が必要です。

特に、歯周病菌や口臭の元となる細菌は、食後すぐから2〜3時間以内に急増することがわかっています。つまり「昼食後に何もしない」のは、菌にとっては絶好の繁殖チャンスになるのです。

短時間でもケアを入れることで、午後のお口の環境はグッと改善されます。

口臭が悪化してしまう理由

食べかすなどがお口の中に残ると、細菌がそれを分解して臭いを発生させます。

特に、カレーやラーメンなどのにおいが残りやすい食事をとったあとに磨かずに放置すると、午後の会話で相手に不快感を与えてしまう可能性があります。

また、人のお口の中は、唾液が分泌されていることで自然な「洗浄作用」が働いています。

しかし午後になると、疲れやストレスなどの影響で唾液の分泌量が低下しやすくなります。するとお口の汚れが洗い流されず、細菌が活発になってしまいます。

口臭対策としても昼磨きは必要不可欠です。

②お昼に歯磨きすることで得られるメリット

午後の仕事や会話で自信が持てる

口の中がさっぱりすると、口臭やネバつきの不安がなくなり、人と話す際に堂々とできるようになります。

特に商談や会議、接客などコミュニケーションが重要な場面で自信を持って臨めることは大きなメリットです。

お昼の歯磨きは単に口の中を清潔に保つだけでなく、午後の活動で大きなプラス効果を得られます。

仕事中の集中力アップや対人場面での自信を支える大切な習慣です。

お口の環境の健康維持に繋がる

昼磨きを習慣化することでプラークが蓄積しにくくなり、虫歯や歯周病の予防効果が期待できます。

お口の健康は全身の健康にも影響を与えるため、毎日のケアが長期的な健康維持につながるのです。

③おすすめのお昼ケアのポイント

時間がなくてもできる簡単ケア

歯磨きが難しい場合はキシリトールガムを噛んだり、うがいやマウスウォッシュを活用する方法があります。

そういった方法でもプラークの酸性化を抑えることができ、口臭予防にも効果的です。

短時間で済むため、忙しい方にも取り入れやすいでしょう。

時間が限られていても工夫次第でしっかりとお口の環境を整えることは可能です。

外出先でのマナーと気遣い

オフィスや外出先での歯磨きは周囲の目を気にしてためらう人も多いですが、携帯用の歯ブラシや歯磨きシートを用いるなど工夫次第でスマートに行えます。

マナーとしても清潔感を保つことは大切なポイントです。

お昼の歯磨き時短テクニック

①オフィスや外出先でのケア方法

キシリトールガムの効果的な使い方

キシリトールガムは唾液の分泌を促進し、お口の中の酸性度を下げる効果があります。

食後すぐに噛むことで、虫歯菌の活動を抑制し口臭予防にもつながります。

持ち運びしやすく外出先でのケアに最適です。

歯磨きシート・マウスウォッシュの活用法

歯磨きシートは食べかすを拭き取るのに便利で、マウスウォッシュはお口の中を殺菌し、スッキリ感を与えます。

どちらも水が不要なタイプが多く、デスクや車内で簡単に使うことができます。

②時間がなくてもできるお口ケアの工夫

うがいでお口の中を清潔に保つ方法

食後すぐに水やうがい用の液体で口をゆすぐだけでも、食べかすや糖分を洗い流し、お口の中の酸性度を下げる効果があります。

唾液の働きをサポートし菌の繁殖を抑えるため、短時間でも効果的なケアになります。

忙しいときの最低限ケアのポイント

どうしても時間がない場合は、キシリトール入りガムを噛む、または口をすすぐだけでも効果があります。

忙しい時こそこうした最低限のケアを習慣化することが、健康な歯を保つための重要なポイントです。

お昼の歯磨きを習慣化するための3つの工夫

①心理的ハードルを乗り越えるコツ

周囲の目や抵抗感への対策

職場や外出先での歯磨きは、周囲の視線や抵抗感から敬遠されがちです。

携帯用の歯ブラシや歯磨きシートを利用すれば、場所を選ばずさりげなくケアすることができます。

また、トイレや休憩時間など、自分がリラックスできるタイミングを見つけて歯磨きを行うことも効果的です。

自分に合ったタイミングを見つける

無理に食後すぐでなくても、自分の生活リズムに合わせたタイミングで行うことが大切です。

例えば、昼休みの終わりや午後の休憩時など、自分がストレスなくできる時間を探しましょう。

②習慣化を助ける便利グッズの紹介

携帯用歯ブラシやジェルの選び方

昼の歯磨きを続けるためには、使いやすい便利グッズの活用が効果的です。

携帯用歯ブラシはコンパクトでケース付きのものが持ち運びやすく、外出先でも気軽に使えます。ジェルタイプの歯磨き剤は水なしで使用可能な製品が多く、忙しいときにも便利です。

継続するためにも、香りや味の好みも自分に合ったものを選びましょう。

また、時間がない方は「歯ブラシ+水」だけでもいいので、食後すぐにサッと磨くのもおすすめです。

歯磨き粉がなくても、食べかすの除去や歯の表面のバイオフィルム(細菌の膜)を減らすだけでも大きな効果があります。

使いやすいアイテムの活用例

歯磨きシートや小型のマウスウォッシュはカバンに入れて持ち歩きやすいため、手軽にお口のケアができます。

このようなアイテムを組み合わせて、自分に合った方法を見つけることで習慣化がぐっと楽になります。

私も、忙しい患者さんにはマウスウォッシュを積極的に提案しています。

ただしこれらは補助的なケアであり、歯ブラシの代用にはならないという点には注意しましょう。

②継続するためのモチベーション維持法

小さな成功体験を積む大切さ

お昼の歯磨きを続けるには、モチベーションの維持が不可欠です。

最初は完璧を目指さず、できる範囲で取り組むことが大切です。

達成感が積み重なると、自然と習慣化が進みます。例えば「今日はマウスウォッシュだけでも使えた」という成功体験が励みになります。

メリットを意識する習慣づけ

口臭が抑えられたり、口内がすっきりする感覚などの具体的なメリットを日常的に意識することも効果的です。

こうしたポジティブな変化が続ける力となり、長期的な習慣化につながります。

まとめ

「昼の歯磨きは必要なのか?」という問いに対して、答えは「できる範囲で、できるだけ取り入れよう」です。

たとえ完璧でなくても、少しでも磨く・ゆすぐ・ガムを噛むなど意識を持って行動することが大切です。

歯科衛生士としての私の経験からも、お昼のケアを続けている人は歯ぐきの状態が安定している方が多いと実感しています。

今からできる簡単ケアから始めてお昼の歯磨きを習慣にし、お口の環境を健康に保ちましょう。

仕上げ磨きはいつまで必要?子どもの虫歯を防ぐポイントと続けるコツ

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「仕上げ磨きっていつまで続けたらいいのかな?」「これで合っているのかな?」と不安や疑問を感じるママ・パパも多いですよね。

私も歯科衛生士としてたくさんの親子を見てきましたが、正直なところ仕上げ磨きは簡単なことではありません。嫌がる子どもにどう向き合ったらいいか迷うこともありますよね。

この記事では、仕上げ磨きの期間やポイントをわかりやすく解説し、無理なく続けられるコツもお伝えします。

毎日の小さな積み重ねが将来のお子さんの歯の健康を守る大切な時間になるよう、ぜひ参考にしてみてください。

仕上げ磨きは「いつまで」必要?

①小学校高学年までは仕上げ磨きを基本にしよう

乳歯と永久歯が混じる時期は磨き残しが起こりやすい

子どもの歯は6歳ごろから徐々に生え変わり始め、12歳前後で永久歯への交換がほぼ完了します。この「乳歯と永久歯が混在している時期」は、凹凸が多く歯ブラシが届きにくい部分も多いため、磨き残しが起こりやすくなります。

特に奥歯の溝や隣接面にはプラークが溜まりやすく、親の丁寧な仕上げ磨きでサポートすることが必要です。

生えたての永久歯は虫歯にとてもなりやすい

生えたばかりの永久歯は、表面のエナメル質がまだ未成熟で酸に弱く、虫歯菌の影響を受けやすい状態です。歯科衛生士として診ていても、生えたての歯に虫歯ができてしまうケースは多く、注意が必要なポイントです。

仕上げ磨きが将来の歯の健康や歯並びに影響する

磨き残しが続くと、歯ぐきの炎症や虫歯のリスクが高まるだけでなく、歯並びの乱れにつながることもあります。

仕上げ磨きの期間は、親のケアが子どもの将来の健康につながる大切な時間です。

②成長に合わせて「卒業」ではなく「段階的に移行」を

「仕上げ磨き卒業=完全にお任せ」ではなく、段階的に見守ることが理想

子どもが自分で磨きたいと言い出しても、完全に任せるのはまだ早いことが多いです。

段階的に自立を促しつつ、親がチェック・フォローを続けることが大切です。

「口臭」や「歯の黄ばみ」がチェックポイントになる場合もある

子どもの口臭や歯の表面の黄ばみは、きちんと磨けているか状態を知る手がかりになります。

気になるときはそこの部分を重点的に仕上げ磨きをしたり、歯医者でのチェックをおすすめします。

親子のコミュニケーションの時間としても活用できる

仕上げ磨きはただの「掃除」ではなく、親子のふれあいの時間にもなります。

毎日のスキンシップとして楽しむ気持ちで取り組むと、続けやすくなりますよ。

子どもが虫歯になりやすい理由

① 乳歯のエナメル質が薄く、酸に弱い

大人よりも虫歯の進行が早いので早期発見が必要

乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯の進行がとても早いのが特徴です。

歯科衛生士として診察していると、小さな虫歯でもあっという間に悪化するケースをよく目にします。だからこそ、早めの検診と対処が重要です。

生えたての歯は特に弱いので注意が必要

生えたての永久歯はまだ硬さが不十分で、虫歯にかかりやすい状態です。

特に6歳臼歯などは生えてきたばかりの頃が要注意で、親の仕上げ磨きや歯医者でのフッ素塗布が効果的です。

②唾液の量は多いが、食べカスが残りやすい環境

食べカスが残りやすく、特に寝る前は要注意

子どもは大人よりも唾液がたくさん出ると言われています。

しかし、子どものお口の中は歯並びも複雑なので、どうしても食べカスが残りやすくなっています。

また、夜になると唾液の分泌が減ってしまいます。唾液には本来お口の中をキレイにしてくれる大切な働きがあるのですが、量が減るとその力も弱くなってしまいます。

だからこそ、寝る前は「仕上げ磨きしてキレイにしてからおやすみ」が虫歯予防の基本です。

水分補給やよく噛む習慣も予防につながる

お水やお茶を飲むだけでも、汚れを流してくれる助けになります。

そして、ごはんをしっかり噛むことで唾液がたくさん出て、お口の中の自浄作用が高まります。

小さな積み重ねが虫歯に負けないお口づくりにつながります。

仕上げ磨きのポイント

①歯ブラシの選び方と持ち方のコツ

子どもの口のサイズに合った小さめヘッド、やわらかい毛を選ぶ

子どもの口は大人よりずっと小さいため、ヘッドが大きすぎる歯ブラシは使いづらく、磨きにくく感じてしまいます。小さめのヘッドで口にしっかりフィットするものを選びましょう。

毛の硬さも重要で、やわらかい毛のほうが歯ぐきを傷つけにくく安心して使えます。

毛先が広がったら交換のサイン

毛先が開いた歯ブラシは汚れをしっかり落とせず、逆に歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。使い始めてから1ヶ月を目安に交換するのが理想的です。

子どもは特に磨き方がやや雑になりがちなので、毛先の状態をよく観察してあげてください。

鉛筆持ちで優しく動かし、力が入りすぎないようにする

歯ブラシを持つ手は鉛筆を持つように軽く握ると、自然と力が入りにくくなりやさしく磨けます。

力を入れてしまうと歯ぐきを痛めることがあるので注意が必要です。

これは歯科衛生士として患者さんにもよくアドバイスするポイントで、親御さんもこの持ち方を試してみるとよいでしょう。

強く押し当てすぎない

強くゴシゴシと磨きすぎると、歯ぐきが腫れたり、歯ぐきが下がってしまう原因になります。子どもの口はデリケートなので、特に優しく磨くことが大切です。

②磨く順番と力加減を工夫しよう

ルール化すると習慣化しやすい

磨く順番を決めて毎回同じ順番で仕上げ磨きを行うと、子どもは安心感を持ちやすくなります。

ルール化することで親も磨き残しを減らしやすくなり、子どもの協力も得やすいです。

毎回決まった順番を繰り返すことで、子どもは「次はここを磨くんだ」と理解し、磨かれることに対する不安や抵抗感が減っていきます。

力加減は毛先が広がらないくらいがベスト

歯ブラシの毛先が歯に触れた時に広がらない程度の優しい力加減が理想です。

力が強すぎると痛みや不快感につながり、嫌がる原因になります。痛みを与えないように気を配り、子どもが安心して身を任せられるような優しい磨き方を心がけましょう。

子どもが仕上げ磨きを嫌がるときの対応法

①遊びの要素を取り入れる

「歯医者さんごっこ」やぬいぐるみに磨き方を見せるなど楽しませる工夫

仕上げ磨きを嫌がる子どもには、遊びの要素を取り入れるのが効果的です。

例えば、ぬいぐるみやおもちゃを相手に「歯医者さんごっこ」をしてみたり、歯ブラシを使って見本を見せたりすると、興味を引きやすくなります。

私も実際に親御さんにアドバイスする時は、「楽しい時間に変えてみましょう」とお伝えしています。

お気に入りの歌をかけてテンションを上げる

子どもが好きな歌をかけてリズムに合わせながら磨くと、仕上げ磨きの時間があっという間に感じられ、嫌がりにくくなります。

音楽の力で楽しい雰囲気を作るのもおすすめです。仕上げ磨きが「嫌なこと」ではなく「楽しい時間」だと感じられれば、自然と子どもの抵抗感は薄れていきます。

②タイミングと時間の工夫

寝る直前ではなくリラックスできる時に行う

子どもは疲れていたり眠かったりすると、仕上げ磨きを嫌がりやすいです。

お風呂上がりなどリラックスしているタイミングを狙うと、比較的スムーズに受け入れてくれます。

子どもの機嫌がいいタイミングを狙う

無理に仕上げ磨きをすると親子のストレスになるため、機嫌が良い時を見計らって行いましょう。

私も子どもが機嫌の良い時間帯を見つけて、日によってタイミングを調整しています。

自立した歯磨きへ移行するために大切なこと

①自分で磨く時間を見守る

やらせっぱなしではなく、一緒に振り返る姿勢が大切

子どもが一人で磨く姿を見守ることは自立への第一歩ですが、完全に任せてしまうと磨き残しが出てしまいます。

磨いた後に「ここは上手にできたね」「ここの奥はちょっと残ってたよ」と一緒に確認する時間を作ることで、子ども自身も“できた・できない”を実感できます。

しっかり褒めて自信につなげる

子どもは大人に比べて、ちょっとしたことで気持ちが上下します。

少しでも上手にできたところを見つけて褒めてあげることで、「自分で磨くのって楽しい」と思えるようになります。

歯科衛生士としても、褒めながら教える姿勢は習慣づけにとても効果的だと感じています。

②親のチェックを楽しい「定期点検」にする

「今日はパパ点検日!」など、遊びの中に組み込む工夫を

ただ磨くだけではなく「点検ごっこ」のような感覚でチェックを取り入れると、子どもも抵抗感なく口を開けてくれます。

「ママ歯医者さんだよ〜」などの声かけひとつで、子どもはぐんと協力的になります。

口の中を見せる習慣が自然に身につく

遊びながら定期的にチェックを受けることで、「お口を見せるのは恥ずかしくない」「見てもらうのは当たり前」という感覚が身につきます。

これは将来的に歯医者を嫌がらない子に育てるためにも、とても大切なポイントです。

まとめ

仕上げ磨きはただの歯のお掃除ではなく、子どもの歯を守る大切な愛情表現です。

続けることで、子どもの将来の歯の健康をしっかりサポートできます。

仕上げ磨きが嫌がられることもありますが、親子で楽しい時間に変える工夫をしてみましょう。

また、定期的に歯医者でのチェックを受けることで専門家のアドバイスも得られるので、大人だけでなく子どもの場合も定期的な受診がおすすめです。

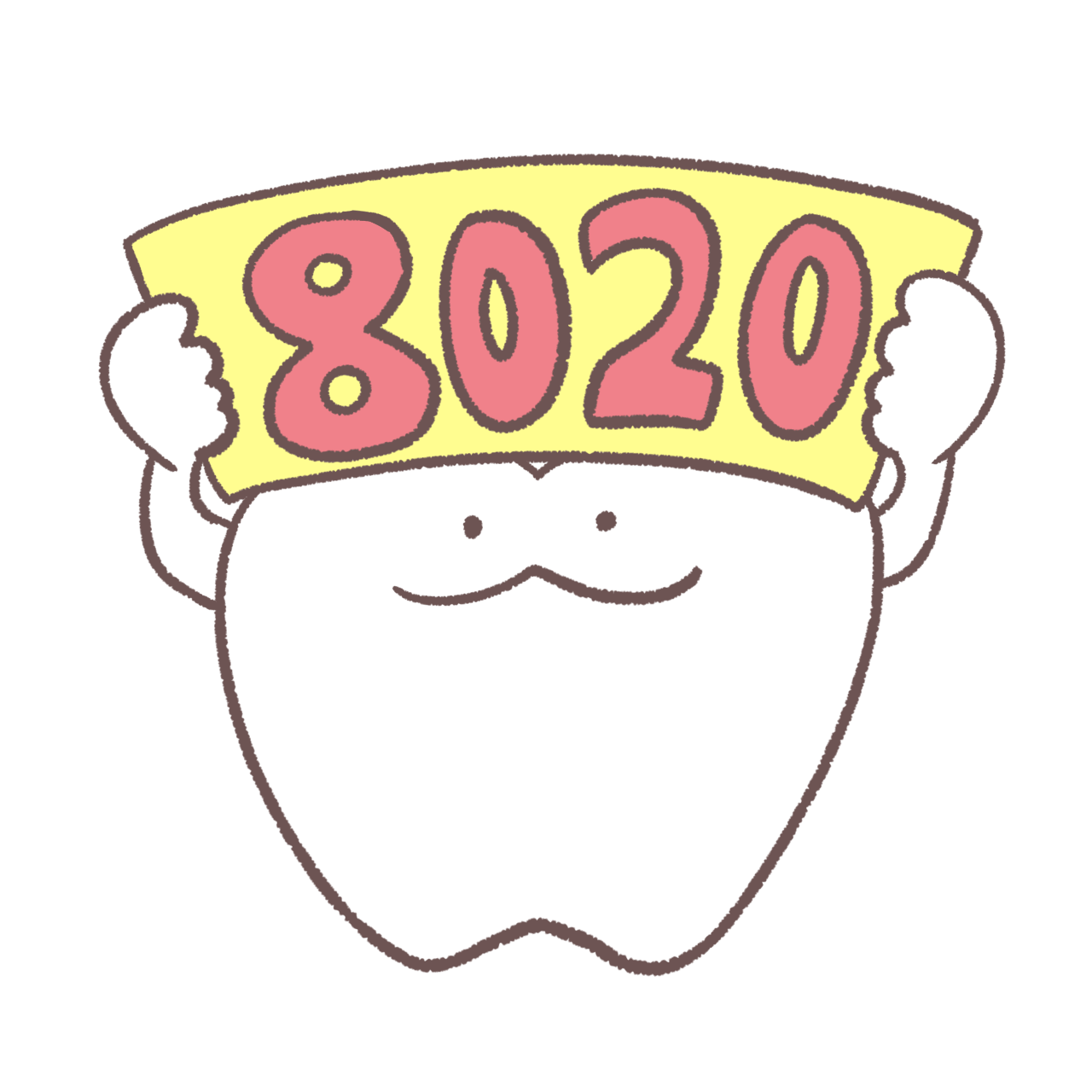

8020運動とは?現状から見える「歯を守ることの大切さ」

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

みなさんは「8020(ハチマルニイマル)運動」という言葉を聞いたことがありますか?

これは「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という、日本全国で推進されている歯の健康づくりの取り組みです。

日々患者さんとお話ししていると、この運動を知っている方もいますが、初めて聞いたという方もいらっしゃいます。まだ一般的に完全に認知されているわけではないようです。

私自身、歯科衛生士として長年多くの患者さんと関わる中で、この運動の大切さが身にしみてわかるようになりました。

今回は8020運動の現状とともに、歯を残すことが人生にどれだけ影響するのかについて解説していきます。

8020運動について知らない、聞いたことあるけどよくわかっていない、という方はぜひこの記事を最後まで読んでみてください。

8020運動の現状

①8020運動とは?

8020運動の目的

8020運動は1989年、厚生労働省と日本歯科医師会によって提唱されました。

目的は「80歳になっても自分の歯を20本以上保ち、できるだけ自分の歯で食べる喜びを保ち続ける」ことです。

なぜ歯が20本なのか

歯が20本あれば、たいていの食べ物を噛むことができると言われています。

噛めるということはただ食事を楽しめるだけでなく、栄養をしっかり摂取し健康を維持するためにも非常に大切です。

②8020運動の成果と達成状況

達成率の推移と現状

8020運動が始まった当初、達成している高齢者の割合はわずか7%程度でした。 当時は「80歳で20本の歯を残すなんて無理」と思われていた時代でした。

ところが近年の厚生労働省の調査では、80歳で20本以上の歯が残っている方の割合が51%を超えたという報告が出ています。(令和4年・歯科疾患実態調査)

この約30年間で大きく前進したことは間違いないようです。

まだ残る課題

8020運動の達成率は飛躍的に上がっていますが、それでも半数近くの高齢者が20本未満しか歯が残っていないという現実もあります。

実際に私がメンテナンスで診ている80代の患者さんの中でも、総入れ歯の方もいれば、20本以上の歯を維持している方もいるので、その違いははっきりと表れています。

ある患者さんが 「歯がないと、食べ物の味がしなくなる。」「何を食べても、美味しくない。」 とおっしゃっていました。その言葉を聞き、歯は健康だけでなく人生の楽しみや尊厳にも関わっているのだと実感しました。

歯を20本残す人と失う人の3つの違い

①歯を残せた人に共通する習慣とは

定期的な通院の習慣

1つ目は、定期的に歯科医院へ通っていることです。

痛くなくても、3ヶ月に1度のメンテナンスを10年以上続けている方も珍しくありません。 そのような方は「歯医者は予防のために行くところ」という意識が根付いています。

セルフケアへの意識の高さ

2つ目は、自宅でのセルフケアの質が高いことです。

歯磨きはもちろん、フロスや歯間ブラシ、マウスウォッシュなども活用してケアされています。

中には「若い頃は適当に磨いてたけど、歯間ブラシの使い方を教えてもらってから今では毎日使っている」とお話しされる方もいました。

セルフ ケアの大切さの気づきと習慣化が大きなカギとなっています。

歯を資産と捉える考え方

3つ目は、健康への意識が高く、歯を自分の資産と考えているということです。

「家を掃除するように、口の中も掃除するのが当たり前」とおっしゃっている方もいます。

②歯を失ってしまう原因とは

歯周病の放置

歯を失う原因としてもっとも多いのは、歯周病の放置です。

歯周病は痛みが出にくく、「気づいたときには歯がグラグラしていた」というケースが少なくありません。 「歯ぐきが少し腫れてるけど、そのうち治ると思って…」と来院されたときには、すでに抜歯せざるを得ない状況になっていることもあります。

高齢によるあきらめと後悔

また、よく聞くのが「もう年だから歯がなくなるのは仕方ないと思っていた」 「若いころからちゃんと通っていれば、こんなことにならなかったのかな…」という後悔の声です。

私自身、もっと早く来てくれていれば、守れたかもしれない歯があったという場面に何度も直面したことがあります。 だからこそ、早い段階での受診と予防がとても大切になります。

8020を目指すために今すぐできる3つのこと

①自分の歯の状態を正しく知る

残存歯数と歯ぐきの状態を知る

まずは、自分の口の中を知ることが大切です。

現在、何本の歯が残っているのか?どのくらいの歯ぐきの状態なのか?

歯の状態は人それぞれですが、正しく知ることで対策も立てやすくなります。

専門的な診断と説明の活用

歯医者での検診では、歯の本数や動揺度(グラつき)、歯周ポケットの深さなどを確認し、患者さんに丁寧にお伝えします。

「自分の歯が思ったより残っていた」と安心される方もいれば、「こんなに悪くなっていたのならもう少し早く対策したかった」と驚かれる方もいます。

今からでも遅くないので、 まずは歯の現状を知ることが8020達成への第一歩です。

②予防歯科を生活に取り入れる

痛くなくても通う習慣づくり

昔は「歯医者は虫歯の治療をするところ」というイメージが強く、痛くならないと歯医者に行くことはなかったかと思います。

しかし今では「予防歯科」と言われるくらい、歯が悪くならないよう予防をすることが主流になってきています。

「痛くなったら歯医者に行く」ではなく、「痛くならないように通う」ことが大切です。

定期的なケアの効果

定期的なクリーニングは、虫歯や歯周病の予防だけでなく、早期発見・早期対応にもつながります。 また生活習慣のアドバイスを受けることで、セルフケアの精度も上がります。

最近では「歯科はメンテナンスで通うところ」という考えが徐々に浸透してきました。

③家族全体で取り組む

家族の声かけがきっかけに

高齢者ご本人だけでなく、家族の意識もとても大切です。

「歯医者の予約入れといたよ」 「最近うまく噛めてる?」 こんな何気ない声かけが、歯科受診のきっかけになることもあります。

若い世代への教育

また、若い世代への教育も大切です。

「親がちゃんと通っていたから、自分も検診は当たり前」というご家庭は、全体的にお口の中が健康である傾向があります。

8020は一人で達成するものではなく、家族ぐるみで支え合っていく運動だと私は考えています。

まとめ

8020運動は単なる数字の目標ではなく、 自分の歯で自分らしく生きるための目標であると私は感じています。

私はこれまで何百人ものお口の中を見てきました。 そしてその中で強く感じるのは、たった1本の歯で人生が変わることがあるということです。

「噛めるようになって、食事が楽しくなった」 「入れ歯がなくても話せるようになって、自信が戻った」

こうした言葉を聞くたびに、歯の価値は見えないけれど確かなものだと確信しています。

現状、8020運動の成果は確かに出てきていますが、それは意識して行動した人だけが得られた結果です。

もし「私には無理かも」と思ったとしても、 今日からの一歩で変わる未来があります。

自分の歯は、ご自身の毎日のケアと、歯医者でのサポートで守ることができます。

今日から行動に移し、笑顔で食べて話せる毎日を目指していきましょう。

オーラルフレイルとは?予防法も解説!

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当、歯科衛生士の平野です。

「最近、食事中によくむせる」「滑舌が悪くなってきた気がする」

そのような些細な変化は、もしかすると「オーラルフレイル」の症状かもしれません。

オーラルフレイルとは、加齢や生活習慣によりお口の機能が徐々に衰えていくことを言い、放置すると全身のフレイル(虚弱)や要介護状態につながるリスクもあります。

私は歯科衛生士として日々多くの高齢患者さんと接する中で、オーラルフレイルの初期の症状を見逃さず、予防・改善に取り組むことの大切さを強く感じています。

この記事では、オーラルフレイルの基礎知識と予防法、体操や食事の工夫まで、具体的に解説します。

オーラルフレイルとは?

①そもそも「フレイル」とは何か

「フレイル」とは、加齢に伴って心身の機能が衰え、健康な状態と要介護状態の中間にいるような状態のことを言います。具体的には筋力の低下、疲れやすさ、活動量の減少、体重の減少などが見られます。

身体的フレイルとの違いとは

身体的フレイルは歩く速度の低下や転倒リスクの増加など、外からもわかりやすい変化が特徴です。一方でオーラルフレイルは、食事中の食べこぼしや滑舌の悪化など、気づきにくく見逃されやすい症状から始まります。

私が歯科衛生士として現場で感じるのは、こうした変化が目に見える前に「口の機能の低下」が始まっているということです。だからこそ、歯医者での早期発見が重要です。

フレイルの進行がもたらす影響

フレイルが進行すると、日常生活の自立が困難になり、要介護状態へと移行するリスクが高まります。特にお口の機能の低下は、栄養不良や社会的孤立を引き起こしやすく、心身の健康の悪循環になってしまいます。

②「オーラルフレイル」の特徴

オーラルフレイルとは、加齢により口の機能(噛む・飲み込む・話すなど)が衰えていく初期段階の状態のことを言います。決して病気ではありませんが、放置すれば要介護や寝たきりへの入り口になりかねません。

「お口のささいな衰え」が危険な理由

「最近、滑舌が悪くなった」「食事中にむせやすくなった」「硬いものが食べにくくなった」

などの訴えは軽く見られがちですが、オーラルフレイルの初期症状かもしれません。

私の患者さんの中にも「昔は好物だったせんべいが食べられなくなった」と言ったことが、フレイル進行のきっかけで気づかれた方もいます。

加齢による自然な変化との違い

加齢によって誰しも筋力は落ちますが、オーラルフレイルは予防できる衰えです。

早期に気づき適切な対応を取ることで、進行を遅らせたり元に戻すことも可能です。

③なぜオーラルフレイルが注目されているのか

8020運動とのつながり

「80歳で20本以上の歯を残す」ことを目指す8020運動は、オーラルフレイル予防にも直結します。自分の歯が多く残っていると噛む力があるので、生活する上で食事や会話の楽しみもあります。

健康寿命との関係

口の健康は単に食べるためだけでなく、会話を楽しみ、社会とのつながりを維持するためにも欠かせません。

お口の機能が保たれている人は、健康寿命が長い傾向にあると言われています。

④放置するとどうなる?健康への影響

食事がしにくくなる

噛む力や飲み込む力が低下すると、食事が億劫になり、栄養バランスが崩れがちになります。特に高齢者は栄養が少ないと筋肉量が減ってしまい、さらにフレイルを加速させます。

会話が減ることで社会的孤立

口が動きにくくなることで話すことが減り、人との交流を避けるようになります。これが孤独感や抑うつ、認知症のリスクを高めることにもつながります。

要介護状態に近づく

「食べられない、話せない、笑えない」そんな状態が続くと、生活全体の質が落ち、要介護状態に近づいていきます。お口の機能低下が全身の衰えの引き金になってしまうのです。

口の衰えを防ぐ3つのポイント

①毎日のセルフチェックと早期発見

オーラルフレイルのチェックリスト

オーラルフレイルにはチェックリストがあります。こちらは日本歯科医師会によるチェックリストです。

- 半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった

- お茶や汁物でむせることがある

- 義歯を入れている ※(使用の有無を問う)

- 口の渇きが気になる

- 半年前と比べて、外出が少なくなった

- さきイカ・たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる

- 1日に2回以上、歯を磨く

- 1年に1回以上、歯医者に行く

この8項目の簡易チェックリストを月に一度でも確認するだけで、変化に気づきやすくなります。

家族が気づきやすい生活面の変化

「最近食べこぼしが増えた」「話し方が変わった」「声が小さくなった」など、家族だからこそ気づける変化があります。家族の方に日々の会話や食事中の様子を聞いてみるのも一つの手です。

歯科受診の目安

「食事でむせることが増えた」「舌の動きが悪いと感じる」「入れ歯が合わない」といった場合は歯医者を受診し、お口の機能を評価してもらいましょう。

②お口の機能を鍛える体操・トレーニング

「パ・タ・カ・ラ」体操のやり方

歯科ではパタカラ体操というものがあり、「パ・タ・カ・ラ」と発音することで、唇、舌、のどの筋肉を効果的に鍛えることができます。

1日2〜3回、各10回ずつゆっくり行うのがポイントです。パタカラ体操や舌の体操などは、テレビを見ながらでもできます。1日1分からでも続けることで、ゆくゆく大きな違いが生まれます。

舌・唇の筋トレで滑舌も改善

舌を左右に動かしたり、口を大きく開けたりすぼめたりする運動を取り入れることで、滑舌や発音が改善します。

嚥下機能を高める「ごっくんトレーニング」

唾液を意識的に飲み込むトレーニングや、首を軽く前に傾けての嚥下練習などで、誤嚥を防ぐ効果が期待できます。

③食事と生活習慣の見直し

よく噛むことが大切な理由

噛むことは消化を助けるだけでなく、脳への刺激となり、認知機能の維持にもつながります。1口30回を目安に、よく噛む習慣をつけましょう。

口腔乾燥を防ぐ水分補給と食材選び

歳を重ねると口が乾きやすくなるため、水分補給と一緒に、果物や柔らかい根菜を取り入れると良いです。ドライマウスの予防にもなります。

食事の姿勢や環境も見直すポイント

椅子に深く腰掛け、テーブルと身体の距離を適切に保つことも嚥下障害の予防に効果的です。テレビを見ながらの「ながら食べ」はNGです。

高齢者のために家族ができること

①高齢者の歯科受診

歯科受診を嫌がる場合の声掛けと工夫

高齢者が歯科受診を避ける場合、①痛みの記憶、②何をされるかわからない不安、③自分はまだ大丈夫という思い込み、という理由があります。

「最近、食べにくそうにしてるけど大丈夫?」といった優しい声かけから始めましょう。「ついでに行こうか」と付き添うことで安心感を与えられます。

口腔ケアが転倒・認知症リスクを左右する

歯周病や嚥下障害は、全身の炎症リスクや低栄養に直結します。それがフレイルや転倒、認知症の引き金になることもあるのです。

②日常会話と観察が予防になる

「会話量の減少」は初期の症状

会話が減るのは単なる気分の問題だけでなく、口の機能低下が原因のこともあります。話すことに億劫さを感じているのかもしれません。

発音・咀嚼音の違和感に注目する

「サ行」が聞き取りにくくなった、「クチャクチャ」と食べる音が目立つようになったなど、小さな変化を見逃さないことが予防の第一歩です。

まとめ

オーラルフレイルは、放置すれば全身のフレイルに直結するリスクを持っていますが、初期の段階で気づき対処することで、進行を食い止めることができます。

オーラルフレイルの予防は、高齢者だけでなく40代、50代からでも遅くありません。むしろ早く始めるほど効果的です。

しっかり噛んで、話して、笑えることは生活の質を保ち、心身の健康に直結しています。だからこそオーラルフレイルは軽く見てはいけません。

歯科衛生士として、私は「よくしゃべる」「よく噛む」「よく笑う」生活習慣が最大の予防であると、日々実感しています。

今日からでもできる小さな習慣を積み重ねて、「いつまでも美味しく食べられる」「楽しく会話できる」未来を守っていきましょう。

よく噛むことで得られる効果

本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「よく噛むこと」が大事だと聞いたことがある方は多いと思います。

でも実際に「なぜ大事なのか?」「どんなメリットがあるのか?」までは、意外と知られていません。

特にビジネスパーソンの方は、仕事の忙しさから早食いやながら食いが習慣化していることも多く、それが体調や集中力に影響しているケースもあります。

この記事では、よく噛むことで得られる効果と、噛む習慣を増やすためのポイントについて解説します。

よく噛むことで変わる3つの健康効果

ここでは、よく噛むことによって得られる健康効果を3つ解説します。

いずれも忙しい働き世代の方にこそ取り入れてほしい効果なので、ぜひ参考にしてみてください。

①よく噛むことでダイエット効果

噛む回数とカロリー消費の関係

よく噛むことであごの筋肉を使い続けるため、カロリーの消費など全身の代謝にも影響が出ます。

ある研究では「1口30回噛む」習慣を持つ人は、噛む回数が少ない人に比べて体重が増えにくい傾向があるという結果が出ています。

満腹感を得やすい

噛む回数が増えると、脳の「満腹中枢」が刺激され、満腹感を感じやすくなります。

よく噛むことで食事量が自然と減り、無理な我慢をせずに食べ過ぎを防ぐことができるのです。

早食いの方は満腹感を感じる前にどんどん食べてしまうため、たくさん食べてしまいがちです。

時間に追われがちなビジネスパーソンこそ「時間をかけて食べる」ために噛む回数を意識することが大切です。

②よく噛むことで集中力アップ

血流促進と脳神経への影響

噛むことには「脳を目覚めさせる」効果もあります。

噛むことによってこめかみの筋肉が動くと脳へ血液が送られやすくなり、脳の集中力や判断力、意欲を司る部位が活性化します。

特に朝の食事でしっかり噛む習慣を持つと、その日1日の仕事の立ち上がりがスムーズになります。

集中力を保つための噛む習慣

集中力が途切れやすい午後や、単調な作業が続く時などにはガムを噛むことも効果的です。

噛むことによるリズムは自律神経を整える効果もあるため、ストレス軽減の効果も期待できます。

忙しい中でも手軽に取り入れられる、脳へのスイッチとしておすすめです。

③良く噛むことで胃腸の負担を減らす

唾液分泌の促進と消化酵素の働き

唾液には消化を助ける酵素が豊富に含まれており、食べ物を消化しやすい状態にしてくれます。

よく噛むことで唾液の分泌が増え、食べ物が口の中でしっかりと分解されてから胃に運ばれるため、胃の負担が軽くなります。

胃腸への負担軽減

胃や腸への負担が軽減されることで、食後の眠気やだるさも抑えられ午後の仕事のパフォーマンス維持にもつながります。

また、胃腸の調子が整うと、免疫力アップや肌荒れ改善といった美容面の効果も出やすくなります。

働き盛りの方にとって、体調を崩さず安定して働けることは何よりのパフォーマンス強化になります。噛むだけでそれを助けられるとしたら、試さない手はありません。

噛む習慣を増やすポイント

よく噛むことの効果はわかっても、実際に毎日の生活に取り入れるのはなかなか難しいですよね。

しかし、噛む習慣は「意識」と「ちょっとした工夫」で自然と身についていくものです。

ここでは、私が歯科衛生士として患者さんに実際におすすめしている方法をご紹介します。

①噛み方を変える

ゆっくり噛むことで満腹感を得るコツ

忙しいと食事を早く済ませたい気持ちはわかりますが、実はゆっくり噛んで食べることが結果的に午後の仕事の効率を上げてくれるのです。

早食いをすると血糖値が急上昇し、反動で眠気やだるさを引き起こすことがあります。よく噛むことで血糖値の急上昇を防ぎ、食後のパフォーマンスが安定します。

歯科衛生士の私が指導する際、まずおすすめしているのは「ひと口につき20〜30回を目標に噛む」ことです。最初は数えながらでも構いませんが、習慣化すると数えなくても自然と噛む回数が安定してきます。

噛む回数を意識する習慣づくり

少しの工夫で、噛む回数を意識しやすくすることはできます。

「食事の最初の3口だけは30回噛む」「固い食材(根菜、玄米、ナッツなど)を意識的に取り入れる」「お茶や水で流し込まずに唾液で飲み込むことを意識する」などが取り入れやすくおすすめです。

②ガムや噛みごたえのあるおやつを摂る

仕事中におすすめの噛むアイテム

食事以外の場面でも、噛む習慣をサポートしてくれる方法があります。それが無糖ガムや噛みごたえのあるおやつの活用です。

特に午後の時間帯や集中が途切れがちな会議前など、ガムを噛むだけでも脳がシャキッとします。私の患者さんでも、営業職やエンジニアの方が「午後は必ずキシリトールガムを噛む」と習慣化している方がいらっしゃいました。

おすすめのおやつのポイント

おやつを選ぶ際のポイントは「無糖」「キシリトール配合」「噛みごたえがある」ものを選ぶことです。

この条件に当てはまるおやつを選ぶことで、歯に優しい上に噛む刺激がしっかり得られます。

③噛む回数の目安を知る

1回の食事での理想的な噛む回数とは?

理想は、ひと口あたり30回です。これだけ噛むと自然と食事時間が20分〜30分になり、満腹中枢もしっかり働きます。

自然に数える習慣づくりのポイント

「いちいち数えるのは大変…」という方には、噛む必要のあるごはんを用意するのがおすすめです。

「雑穀米や玄米を取り入れる」「生野菜を細かく刻まずに食べる」「よく噛まないと飲み込めない食材を選ぶ」など、食材を少し工夫するだけで自然と噛む回数が増える食事環境をつくることができます。

④噛む習慣の生活リズムと工夫を作る

食事の時間を5分伸ばしてみる

最初から「30回噛むぞ!」と意気込むよりも、食事時間を5分長くするくらいの意識から始める方が現実的です。

実際に、お仕事が多忙な方にとっては5分のゆとりが非常に大きな差になります。

例えば、朝食を立ったまま食べている場合は椅子に座って5分ゆっくり食べるようにしたり、昼食が10分で終わっていた場合は15分を目標にしてみるなど、簡単なことから始めてみましょう。

食事に余裕が生まれると、自然と噛む時間も取れるようになります。

目に見える場所に「噛むリマインダー」を置く

噛むことを忘れがちな方には、目に見えるリマインダーの活用がおすすめです。

たとえばデスクや冷蔵庫に「ひと口30回!」と貼り紙をしたり、時間になったらお知らせが鳴るようにスマホのアラーム機能を利用したりと、さりげない工夫が意識づけに役立ちます。 習慣化とは、少しの繰り返しの積み重ねです。

噛み合わせ・歯並びの悪化防止のポイント

歯科衛生士として現場にいると、「いつの間にか前歯がズレてきた」「顎がガクガクするようになった」といった相談を受けることがよくあります。

ここでは、歯並び・噛み合わせを守るために、日常生活で注意すべきポイントをご紹介します。

①姿勢の悪さによる影響

スマホ首・猫背と顎の位置の関係

現代人に多い「スマホ首」や「猫背」は、見た目だけでなく顎の位置や噛み合わせにも大きく影響します。

姿勢が悪いと首や肩に余計な力が入るため、下顎が本来の位置からズレやすくなるのです。その結果、片方の歯だけが強く当たったり、顎関節に負担がかかったりすることもあります。

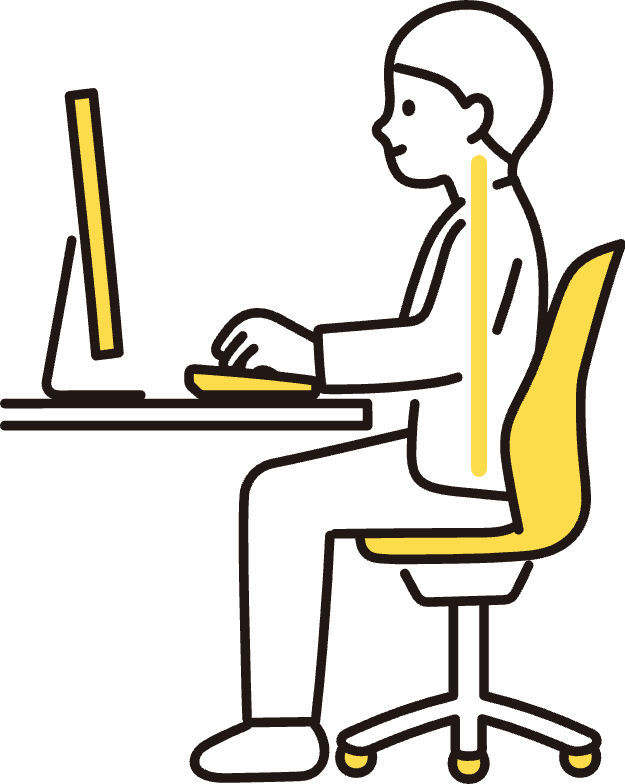

デスクワーク中の正しい姿勢

日常的にできる予防策としては、「モニターの高さは目線と同じくらいにする」「背筋を伸ばし、骨盤を立てるように座る」「30分に1回、首や肩を軽く回してリフレッシュする」などがあります。

姿勢が整うと、噛み合わせも安定しやすくなります。歯や顎に不調が出てきたときは、まず座り方やスマホの見方から見直してみましょう。

②片側噛みによる影響

片側ばかりで噛んでしまうクセ

意外と多いのが、「片側だけで噛む」クセです。

これを長く続けると、あごの筋肉のバランスが崩れ、左右の歯の位置も変化してしまうことがあります。

片噛みは「奥歯に物が詰まりやすい」「顎がカクカク鳴る」「片側の頬だけ疲れる」といった症状で気づくこともあります。

左右バランスを意識した食事の取り方

癖を治すには、自身の噛み癖を自覚するところから始めます。

食事中に「どちらで噛んでいるか」を1週間だけでも記録してみると、自分のクセに気づけることがあります。

もし自分が片側噛みばかりしていると気づいたら、毎日の食事から変えていきましょう。

最初のひと口は左、次は右、と意識して交互に噛むんでみてください。慣れてくると意識しなくてもバランスよく左右使えるようになります。

③歯医者での定期チェックの重要性

噛み合わせは変化する

歯並びや噛み合わせの変化は、少しずつ進行するため気づきにくいのが特徴です。

「なんとなく噛みにくい」「以前より食べ物が引っかかる」といった違和感があれば、早めの検査が大切です。

半年〜年1回の定期検診を受けることで予防にも早期治療にもつながります。

噛み合わせチェックでの確認

定期検診では、「咀嚼の左右バランス」や「歯の擦り減り具合や噛み合わせのズレ」などが確認できます。

私たち歯科医療従事者も、患者さんの生活背景を伺いながらできるだけ無理なく続けられるアドバイスを心がけています。

まとめ

「よく噛むこと」は健康維持だけでなく、仕事の集中力やストレス管理、さらには美容にも直結する健康習慣です。

まずは今日の食事から「ひと口多く噛む」「食材を変える」といった小さな一歩を踏み出してみましょう。