2025-02

自分でできる?顎関節症の治し方

「顎が痛いので顎関節症かもしれない」

「歯医者に行く前に、すぐに自分でできる治し方はないかな?」

口を開ける際にカクカク音がなったり、痛みを感じることはありませんか?

もしかしたらその症状は顎関節症かもしれません。

顎関節症は、日常生活での姿勢やストレス、食いしばりなどのお口の癖が原因といわれています。

違和感があるのに、痛みがそれほどでもないので自己判断で大丈夫と思ってそのままにしたり、自分で治そうとするのは危険です。

顎関節症かなと思ったら、まずは歯医者の受診をおすすめします。

しかし、すぐに歯医者に行くことができなかったり、歯医者に行ったけどすぐに治るわけではなく日常的に症状が気になる場合もあると思います。

この記事では、顎関節症についてや、日頃から行えるセルフケアについて解説しています。

顎関節症が気になる人は、ぜひ参考にしてみてください。

Ⅰ 顎関節症とは

顎関節症とは、顎を動かした時に、顎の関節やその周辺の筋肉が何らかの原因により動かしにくくなったり、痛みのでる疾患です。

顎関節症の主な症状と、原因について解説します。

Ⅰ-1.顎関節症の症状

①口を開けると音がなる

口を開けたり閉めたりする時などに、「カクカク」と言った音や「ポキッ」という音がします。

この音は、顎関節のクッションとなっている関節円板と呼ばれる部分が、正常な位置からずれてしまっているため生じます。

痛みがなく、音だけ鳴る場合も多いです。放っておくと、ゆくゆく痛みに繋がる可能性もあるので、一度歯医者で相談してみると良いでしょう。

②口を開けると痛みがある

口を開けようとした時に、顎関節部分に痛みが生じます。

場合によっては、顎関節部分以外の頬やこめかみなどの広範囲に痛みが広がり、頭痛のように感じる人もいます。

顎を動かす際に痛みが出てしまうので、日常での会話や食事に影響が出てしまう場合があります。

③口が開けづらい

痛みが辛く、口が開けづらいといったこともありますが、痛みがなくても、関節円板のずれから顎関節の動きが制限され、口が開けにくくなることもあります。

Ⅰ-2.顎関節症の原因

①食いしばり

緊張している時や集中している時など、何かストレスを感じている時は食いしばりをしていることが多いです。食いしばりをすると、過度に顎関節に負担がかかり、顎関節症の原因となってしまうことがあります。

また、通常リラックスしている時には上下の歯の間が2〜3ミリ空いており、接触していないのですが、無意識に癖で上下の歯を接触させてしまっている場合もあります。そのような動作をしてしまっている場合は顎関節症の原因になりやすいです。

私も、仕事中などの集中している時に食いしばりとまではいかなくても、気がついたら上下の歯を接触させてしまっていることがあります。

作業中など何かに没頭している時に起こりやすいので、自分はやってしまっていないか気にかけてみてください。

②噛み癖

食事の際に、食べ物を左右どちらかで噛み続けるような片方ばかりで噛む癖があると、顎に負担がかかってしまい、顎関節症の原因となります。

バランスよく食事しているつもりでも、虫歯や歯周病で噛みにくい部位があるとそこを避けてしまいやすいので、気がつかないうちに負担がかかってしまうこともあります。

虫歯や歯周病の治療をしっかり完了しておくことも大切です。

③生活習慣

よく噛むことは良いことですが、硬いものばかりを食べ過ぎると顎を酷使してしまい、顎関節症を誘発する可能性もあります。

頬杖をついたり、うつ伏せ寝など、顎に負担のかかる姿勢も顎関節症の原因となることがあります。

また、ストレスを感じやすい生活をしている方は、食いしばりが起こりやすいので、顎に負担がかかりやすいでしょう。

Ⅱ 自分でできる顎関節症の治し方

違和感などの症状が出ている場合、自己判断でセルフケアだけで治そうとするのは危険です。

マッサージやストレッチを行うことで、組織を傷つけて余計に症状を悪化させることもあるので、マッサージやストレッチを行っても問題ないか歯医者で確認をした上で行いましょう。

歯医者に行く前でも、生活習慣の改善で顎関節症の症状が和らぐ可能性もあるので、当てはまる習慣があれば意識して正してみましょう。

Ⅱ-1.マッサージとストレッチでの治し方

①マッサージ

口を開けた時に痛みがある部分(こめかみや頬の筋肉など)に手のひらや、指2~3本の腹を当て、円を描くように優しくマッサージしましょう。

マッサージは、入浴中や入浴後に行うのがおすすめです。

顎に負担がかからないよう、力の入れ過ぎに気をつけましょう。

②ストレッチ

口の周りの筋肉をほぐすために、口をゆっくりと大きく開けたりしめたりを繰り返します。

こちらもマッサージと同じく、入浴中や入浴後などの筋肉が温まっている時に行うと効果的です。

Ⅱ-2.温めたり冷やしたりする治し方

①痛みが落ち着いている時

蒸しタオルなどで顎の関節周囲を温めることで、筋肉の緊張がほぐれたり、血の巡りがよくなることで痛みが和らぎます。

ただし、痛みが強くなってしまうようでしたら中止してください。

②痛みが強い時

急性の痛みがある時には、患部を冷やすことで痛みや腫れを軽くする効果が期待できます。

氷や保冷剤をタオルなどの布に包んで、痛みの出ている箇所を冷やしましょう。

Ⅱ-3.生活習慣での治し方

①痛みが強い時の食事

口や顎を動かしていなくても痛みがある時は、とにかく顎に負担をかけないように心がけてください。硬いものを食べてしまうと、顎関節や筋肉の負担が大きくなるため、柔らかい食事を中心にしましょう。

スープなどの汁物、おかゆ、うどんなどのやわらかい食べ物を食べましょう。果物・野菜など硬さのある食べ物は、食べやすいようになるべく小さめに切って調理しましょう。

日頃から硬いものばかりを食べている方は、気をつけましょう。

自分で硬いものと意識がなくても、食べている可能性もあります。

私は、硬いものを好んでいるわけではないのでその心配はしていませんでしたが、飴を舐めると必ず噛んで割ってしまう癖があることに、同僚の歯科衛生士さんとの何気ない会話で気がつきました。

そういった無意識の癖がないか今一度、確認してみましょう。

②姿勢の改善

日頃の姿勢を正し、頬杖などの習慣を改善しましょう。

うつ伏せや横向きに寝たりする癖がある方は、顎に負担がかかってしまう場合もあるので、注意して治すようにしてみましょう。

③お口の癖を正す

安静時に、上下の歯を接触させる癖がある場合は、意識して上下の歯を離すようにしましょう。

また、常に食いしばりや歯ぎしりなどの癖がある場合、顎をリラックスさせることを意識してください。

また、左右バランス良く噛むように意識することで、顎への偏った負担を軽減することができます。

私は以前、顎の運動を調べる研究のお手伝いで、左右の顎の筋肉の動きを測定したことがあります。

左右どちらが噛みやすいかなど考えたこともなかったのですが、測定してみると左の筋肉の発達が強く、左ばかりを使用していることがわかりました。

意識していなくても、偏った癖がある場合もあるので、一度食事の際に左右どちらかばかり使用していないか確認してみましょう。

④ストレス管理

ストレスを感じていると、食いしばりや歯ぎしりなどをしやすいので、ストレスを溜めないようにリラックスする時間を作りましょう。

ゆっくり読書をする時間を取ったり、シャワーだけで済ませずお風呂に浸かったり、お散歩などを日常に取り入れることがおすすめです。

Ⅲ まとめ

顎関節症を治すには、自己判断せずに、歯医者で正しい診断をしてもらうことが大切です。

しかし、日頃の姿勢や癖などの生活習慣を改善することで、顎関節症の症状を軽減させたり、再発リスクを減らすこともできるので、自分でできることから始めてみましょう。

適切なセルフケアと歯医者での治療を合わせて、健康的な状態を保ちましょう。

歯医者は歯を抜きたがる?抜歯のメリットデメリット

デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「歯医者で抜歯を勧められたけど、本当に抜く必要があるの?」

「抜歯ばかり勧めてきて、本当は歯医者が歯を抜きたいだけでは?」

歯医者に通っていて抜歯を勧められると、不安でいっぱいになりますよね。

本当に抜くしかないのか、他に方法はないのか、後で後悔しないか、色々なことが頭をよぎると思います。

また、何回も抜歯を勧められたり、1本だけでなく数本の抜歯を提案されると、歯医者が歯を抜きたがっているのではないかと疑う気持ちも出てくるかもしれません。

ネットで調べると、「歯医者が自分の利益のために抜歯をする」という内容の記事もいくつか見かけますが、私は働いていく中で実際にそのような先生には出会ったことはありません。

私は今まで10年以上歯科の診療に携わってきて、抜歯を勧められた方を何名も見てきましたが、歯医者が抜歯を勧めるのには、やはりそれなりの理由があります。

この記事では、歯医者が抜歯を勧める理由と、抜歯のメリットデメリットを解説しています。

抜歯について後悔しない選択ができるように、セカンドオピニオンについてもまとめてみました。

歯医者で抜歯を勧められた際に納得のいく治療選択ができるよう、参考にしてみてください。

Ⅰ なぜ歯医者は歯を抜きたがるのか?その理由

歯医者が抜歯を勧める理由は様々です。

虫歯や歯周病が進んでいて保存が不可能であったり、歯自体に問題はなくても、歯並びや噛み合わせなどのお口の全体のバランスをみて抜歯を勧める場合もあります。

抜歯を勧める主な理由について、詳しく解説します。

Ⅰ-1.虫歯や歯周病の進行により、抜歯の必要がある

①虫歯から抜歯となる場合

虫歯が大きく進行し、歯ぐきの下の根の方まで進んでしまっていると、上に被せ物をつけることができないので治療ができず、抜歯の対象となります。

②歯周病から抜歯となる場合

歯周病が進行し、歯を支える周りの骨が溶けてしまった場合も、歯がグラグラになり、最終的には抜け落ちてしまいます。

③その他の原因で抜歯となる場合

外傷や何らかの原因で歯に負荷がかかり、歯が根っこの方まで割れてしまった場合も、割れたところから細菌が入り込み炎症を起こしてしまうため、抜歯の対象となります。

患者様とお話しをしていると、もう治療ができない歯とわかっていても「最終的にダメになるまで待ちたい」「自然に抜け落ちるまで様子を見たい」という方が多いように感じます。

状態の悪くなってしまった歯もご自分のお身体の一部なので、その気持ちは十分わかります。

しかし、このような状態の歯を無理に残しておくと、周囲の健康な歯に悪影響を及ぼす可能性があるため、基本的には抜歯を勧めることがほとんどです。

Ⅰ-2.歯並びや噛み合わせの問題による抜歯の提案

①歯並びによる影響

歯並びが悪いと、見た目の問題だけでなく、噛み合わせが悪くなってしまいます。

このような場合、矯正治療を行うことで歯並びを改善することができますが、歯を並べるスペースが足りないと、抜歯が必要になる場合があります。

これは全体の歯並びを整え、良好な噛み合わせを確立するために必要な処置です。

②噛み合わせによる影響

噛み合わせが悪くなると、顎関節症や肩こり、頭痛、顔の歪みなどを引き起こす原因となることがあります。

また、噛み合わせが悪く、噛みやすい場所ばかりを使用してしまうと、その場所ばかりに負担がかかり、歯の寿命が短くなってしまいます。

Ⅰ-3.歯医者の経験や考え方による判断の違い

①歯医者による判断の違い

歯医者の経験や専門分野、治療方針によって、抜歯の判断が違う場合があります。

そのため、「あっちの歯医者では抜歯が必要と言われたけど、こっちの歯医者では必要ないと言われた」ということが起こります。

診断に納得が行かない場合は、一つの歯医者だけでなく、複数の歯医者でセカンドオピニオンを受けることで、より客観的な判断を得ることができます。

②患者の状態による判断の違い

私は、以前学生時代に矯正治療を行いましたが、抜歯をせずに行うことができました。

しかし、私の姉は同じ歯医者に通っていましたが、矯正治療をするにあたって抜歯をしました。同じ歯医者でも、一人一人のお口の状態によって対応も変わってくるのだと感じました。

このように、抜歯の必要性はお口の中の状態が大きく関係しますが、歯医者によってはなるべく抜歯をせずにという考えで治療してくれる先生もいます。

Ⅱ 中には歯医者の都合で歯を抜きたがる場合もある!?

歯医者が歯を抜きたがる傾向があるという話は、患者様の間で広く認識されている問題です。

ネットで検索すると、「歯医者が歯を抜きたがる」という内容の記事もいくつか見かけます。

なぜそう言われてしまうのか、まとめてみました。

Ⅱ-1.インプラントやブリッジなどの自費の治療をしたい

①自費治療による利益

治療する場所や使用する材料にもよりますが、自費のブリッジは30万〜40万程度かかります。

また、ブリッジや入れ歯が嫌な人はインプラントしか選択肢がなくなります。インプラントは1本30〜50万程度の費用がかかるため、ブリッジもインプラントもどちらも高額な治療となります。

②適切な判断がされない

一部の歯医者では、インプラント治療などの高額な治療を勧めるために、抜歯を提案する場合もあるようです。

さすがにどんな歯医者でも、なんともない歯を抜歯するとは言わないと思いますが、治療の予後が悪そうな歯は早期に抜歯と判断されてしまうのかもしれません。

Ⅱ-2.治療後のトラブルを避けるため

①自費治療による利益

治療する場所や使用する材料にもよりますが、自費のブリッジは30万〜40万程度かかります。

また、ブリッジや入れ歯が嫌な人はインプラントしか選択肢がなくなります。インプラントは1本30〜50万程度の費用がかかるため、ブリッジもインプラントもどちらも高額な治療となります。

②適切な判断がされない

一部の歯医者では、インプラント治療などの高額な治療を勧めるために、抜歯を提案する場合もあるようです。

さすがにどんな歯医者でも、なんともない歯を抜歯するとは言わないと思いますが、治療の予後が悪そうな歯は早期に抜歯と判断されてしまうのかもしれません。

Ⅲ 抜歯のメリットとデメリットを解説

抜歯をすることでメリットもあれば、デメリットもあります。

ご自分の状況にとって、メリットが大きいのか、デメリットが大きいのか考える参考にしてみてください。

Ⅲ-1.抜歯のメリット

①自費治療による利益

治療する場所や使用する材料にもよりますが、自費のブリッジは30万〜40万程度かかります。

また、ブリッジや入れ歯が嫌な人はインプラントしか選択肢がなくなります。インプラントは1本30〜50万程度の費用がかかるため、ブリッジもインプラントもどちらも高額な治療となります。

②適切な判断がされない

一部の歯医者では、インプラント治療などの高額な治療を勧めるために、抜歯を提案する場合もあるようです。

さすがにどんな歯医者でも、なんともない歯を抜歯するとは言わないと思いますが、治療の予後が悪そうな歯は早期に抜歯と判断されてしまうのかもしれません。

Ⅲ-2.抜歯のデメリット

①お口の中への影響

歯を失うことで、噛む機能が低下する可能性があります。

抜歯後は歯磨きがしにくいので、歯垢が残りやすくなってしまうと、歯周病のリスクが高くなります。

しかし抜歯後に治療をせずに放置してしまうと、隣の歯が倒れ込んでしまったり、噛み合わせの歯が伸びてきてしまうため、歯並びが悪くなる場合があります。

そうなると、噛み合わせも合わなくなってくるため、顔の形に影響を与える可能性もあります。

②費用や時間への影響

抜歯後の治療には、追加でお金と時間がかかります。

前述した通り、抜歯後に放置してしまうと悪影響があるため、追加での治療が必要になってきます。

保険で治療をするにしても、自費で治療をするにしても、ある程度の費用はかかってしまうでしょう。

また、抜歯後のブリッジ、入れ歯、インプラントはどれも一回で終わる治療ではないことと、抜歯後の傷の治りを待ってから治療をする必要があるため、治療期間もその分長くなるでしょう。

Ⅳセカンドオピニオンを活用しよう!後悔しないための歯医者選び

Ⅳ-1.セカンドオピニオンを受けるメリット

①診断の確認ができる

抜歯を勧められて、納得できない場合はセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。

別の歯医者の意見を聞くことで、より客観的な意見を聞くことができます。

セカンドオピニオンを受ける際は、現在の情報を正確に伝えることが大切です。

②治療の選択肢が増える

私は今まで何人もの歯医者と一緒に診療してきましたが、歯医者によって判断の基準や治療方針はそれぞれです。

誰がどうみても抜歯という判断の歯もありますが、そうではない場合、別の選択肢も広がるでしょう。疑問に思ったら他の意見も取り入れてみましょう。

Ⅳ-2.信頼できる歯医者の見分け方

①歯医者の人柄

患者様の話をよく聞き、丁寧な説明やカウンセリングを行ってくれる歯医者を選ぶことが大切です。

抜歯の理由や治療法について、十分な説明を受けましょう。

②歯医者の技術・設備

最新の治療技術や設備を導入している歯医者は、治療の選択肢が広がるので、より高度な治療を提供できます。

豊富な治療実績を持つ歯医者は、安心して治療を任せることができるので、ホームページなどから確認すると良いでしょう。

Ⅴまとめ

抜歯をするかどうかは、患者様のお口の状態や将来的な影響を考慮して、慎重に判断する必要があります。

担当医とよく相談し、納得のいく治療方針を選択することが大事です。

フッ素は体に悪いの?フッ素の安全性について解説

デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「フッ素って体に悪いって聞いたけど、歯磨き粉で使ってて大丈夫?」

「禁止されている国もあるんでしょう?」

歯医者に行くとフッ素をおすすめしているところがほとんどだと思います。

また、市販の歯磨き粉にもほとんどフッ素が含まれています。

一方で、フッ素は「危険」「体に悪い」という意見を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

結局体に良いの?悪いの?と気にされている方もいらっしゃるかもしれません。

結論からいうと、虫歯予防のためのフッ素の活用は安全であり、効果も実証されています。

しかし、誤った使い方をすると危険な場合もあるのは事実です。

この記事では、フッ素が体に悪いと言われる理由や、フッ素の安全性について詳しく解説しています。

また、フッ素の効果的な使い方についてもまとめているので、フッ素との付き合い方に悩まれている方は参考にしてみてください。

Ⅰ フッ素とは

「フッ素」とは、自然界に存在する物質の一つで、土壌や海水などに含まれています。土の中で育つ野菜や、海水に生息している魚介類、そして人間にも含まれているのです。

そのため、フッ素=体に悪いというわけではありません。

Ⅰ-1.フッ素は毒?体に悪いと言われる理由

①元素のフッ素は毒

元素単体の状態のフッ素は、毒です。

しかしフッ素には酸化作用があるので、すぐに化合物となり、ほぼ毒の状態では存在できません。

歯医者でフッ素と呼ばれて使われているのは、元素の組み合わせでできたフッ化ナトリウムです。

元素単体と、元素の組み合わせでできたものは全く別のものになります。

②急性中毒

フッ素の急性中毒は、大量のフッ素を一気に摂取することによって起こります。

吐き気や嘔吐、腹痛、下痢、けいれんなどの症状が現れます。

中毒を起こす量はフッ素の濃度や個人の体重によって変わってきますが、大人(60kg)であれば1450ppmの歯磨き粉を80g程度飲むと中毒症状が出る可能性があります。

歯磨き粉の1回の使用分が1〜1.5gと言われているので、80gとは相当な量です。

なかなかその量を飲む機会はないと思います。

体重15kgのお子様だと、子供用歯磨き粉を1本飲むと中毒症状が出る可能性があります。

子供用の歯磨き粉はお子様の好みの味になっていることが多いので、手の届く範囲に置くのは避け、誤飲に気をつけましょう。

しかし実際に、私が10年以上歯科の診療に携わってきて、フッ素の急性中毒になったという話は聞いたことがありません。

しっかり管理に注意していれば、日常生活で使用する歯磨き粉のフッ素量で急性中毒になる心配はないでしょう。

③慢性中毒(フッ素症)

慢性中毒とは、長期間にわたって過剰なフッ素を摂取することで起こります。

歯が出来あがるまでの時期(生まれてから7、8歳まで)に、過剰なフッ素を長期間摂取すると、歯の表面に白い斑点などが見られます。

私の知り合いの歯医者の先生に、歯のフッ素症になってしまっている先生がいます。

ご実家が歯医者で、お父様がフッ素を頻繁に塗りすぎたそうです。

決められた定期検診の頻度であればそのような心配はないですが、かかりつけの歯医者がなかったり、かかりつけの歯医者以外でフッ素を塗る機会がある場合は、「いつ塗ったかな?」とならないようにしっかり把握しておきましょう。

Ⅰ-2.フッ素の安全性

①世界各国で推奨されている

フッ素の使用は、世界保健機(WHO)や、アメリカ歯科医師会などの国際的な医療機関でも推奨されています。

また、「ヨーロッパではフッ素が禁止されている」と聞いたことがある方も居るかもしれませんが、ヨーロッパでは虫歯予防のためのフッ素は使用されています。

国によっては水道水へのフッ素の添加をしていませんが、歯磨き粉にはフッ素が添加されています。

②適切な濃度や頻度での使用が大切

歯科で使用されるフッ素は危険ではありませんが、前述したように、適切な使用頻度や量を守らなければ体に悪影響が出てしまいます。

これはフッ素に限ったことだけでなく、薬や食品でも同じことが言えます。

薬は、決められた容量であれば効果的ですが、大量に摂取すると体に害がある場合があります。

日常的に摂取している醤油や塩なども、大量に摂取すると死に至ると言われています。

過剰摂取にならないよう注意し、適切な方法で使用することが大切です。

Ⅱ フッ素の効果的な使い方

フッ素を上手に活用することで、虫歯予防の効果を得られます。

では、フッ素を上手に活用するには、どのような方法があるのでしょうか?

日常的に取り入れられるフッ素の使用方法についてまとめていますので、参考にしてみてください。

Ⅱ-1.フッ素を使用する機会

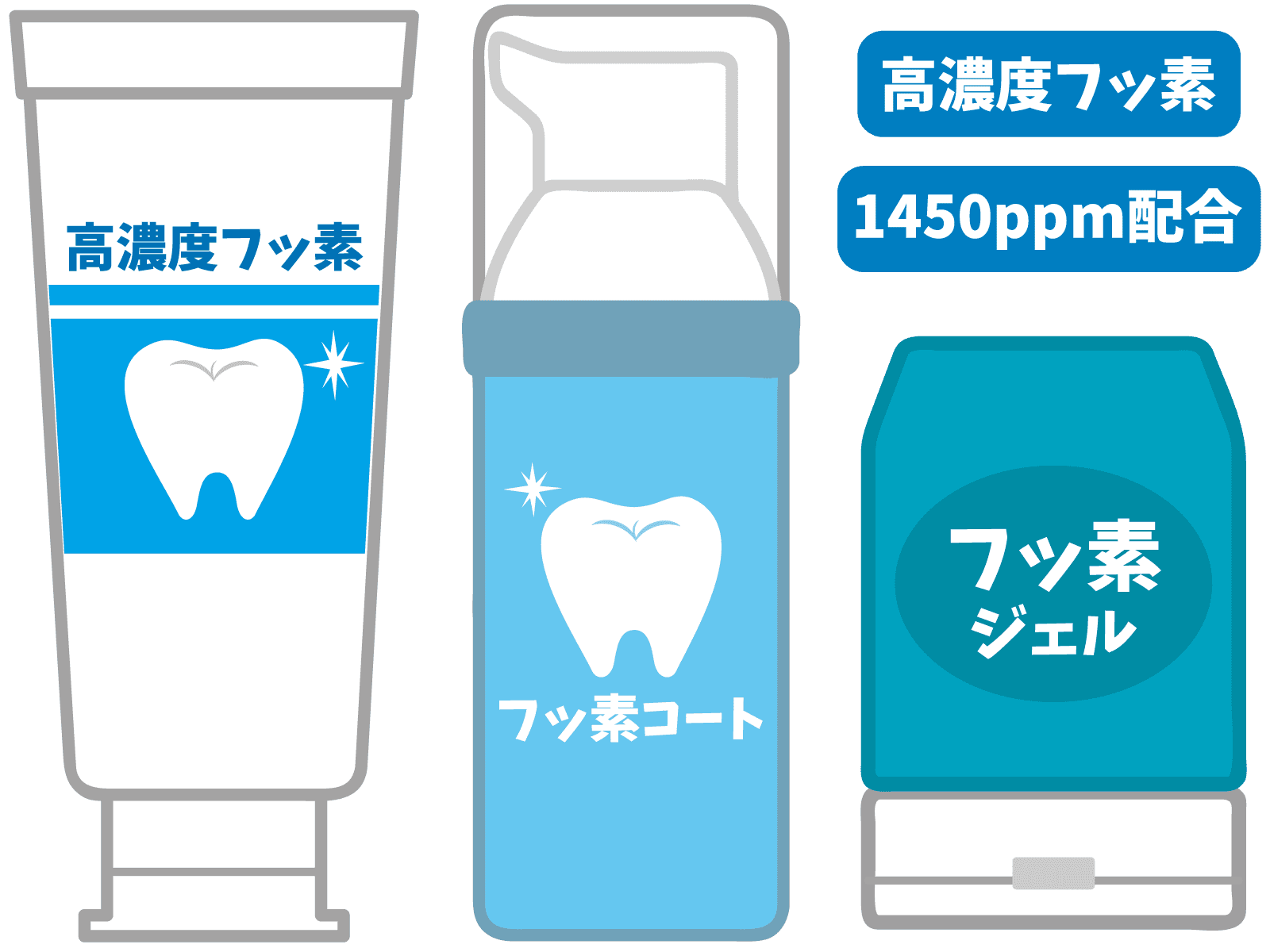

①フッ化物配合歯磨剤

毎日の歯磨きの際に、フッ素入りの歯磨き粉をつけて使用します。

年齢に応じた適切な濃度と量は、

5歳以下:1,000ppm以下の濃度、米粒大

6歳~大人:1,450ppmの濃度、1~2cm

となっています。

使用後に大量のうがいをすると、フッ素の効果が弱まってしまうので、うがいは少量の水で1回のみ行うようにしましょう。

市販の歯磨き粉のほとんどにフッ素が含まれているので、1番日常に取り入れやすい方法だと思います。

②フッ化物歯面塗布

歯医者や、市区町村の乳幼児検診などで、フッ素を塗ってもらう方法です。

高濃度のフッ素を歯の表面に塗ります。

1回の塗布だけでは効果は得られず、年2回以上継続して塗布することで虫歯予防に効果的です。

③フッ化物洗口

フッ素の含まれる洗口液で、1分程度ブクブクうがいをします。

毎日法(週5回法)と、週1回法があります。

学校などで集団で行われていますが、最近は市販でも洗口液が販売しており、おうちで手軽に行うことができます。

ブクブクうがいができるようになる4歳以上の使用が推奨されています。

Ⅱ-2.フッ素の利点

①虫歯予防

フッ素には、虫歯菌の活動を抑える効果があります。

通常、虫歯菌が作り出す酸によって、歯が溶けてしまい虫歯ができます。

フッ素はその虫歯菌の働きを弱め、酸が作られるのを抑制します。

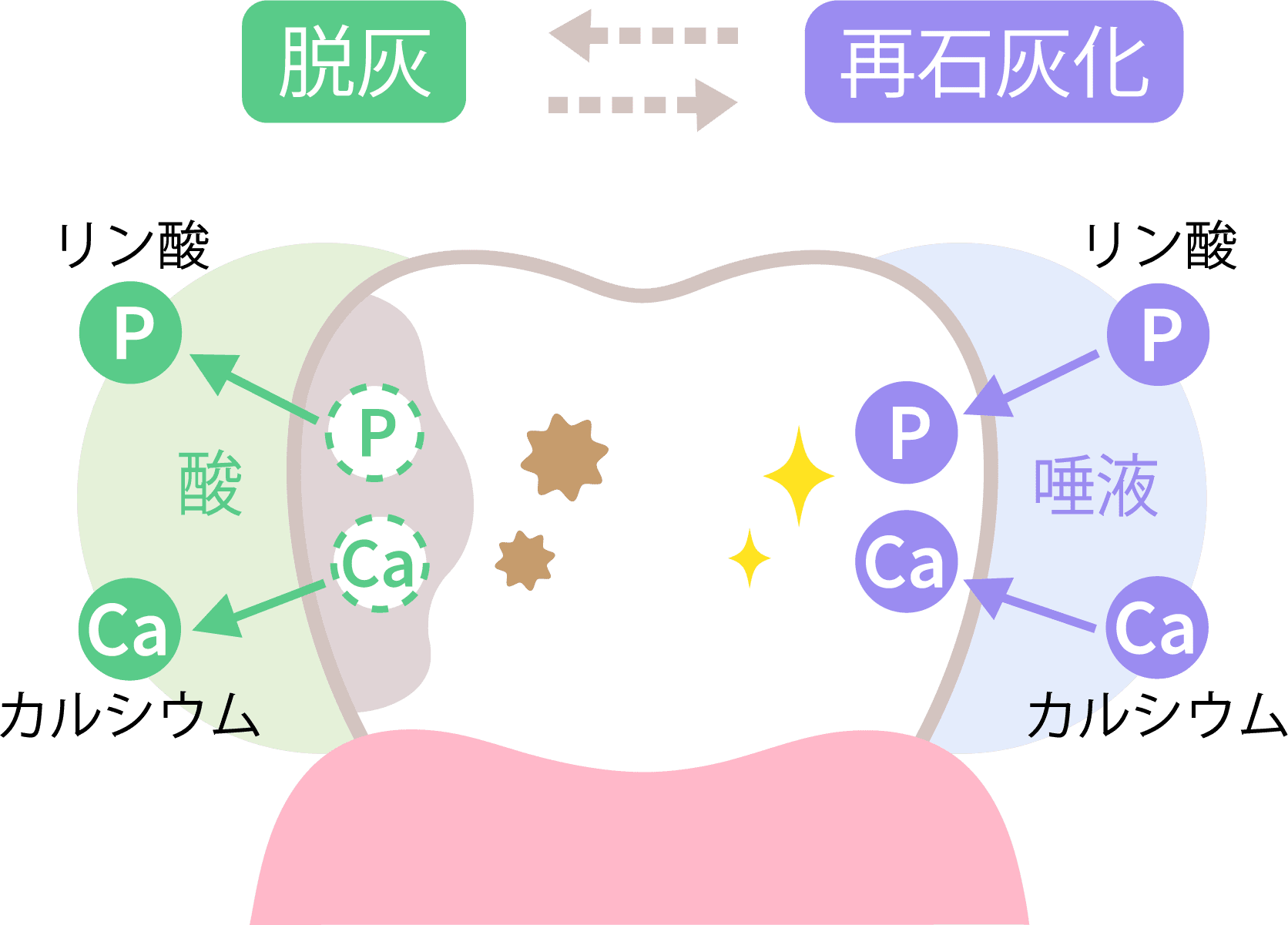

②再石灰化を促進する

再石灰化とは、溶けた歯を元に修復する働きのことを言います。

虫歯菌によって酸が作られると、その酸によって歯のカルシウムやリンが溶け出します。これが「脱灰」と言われる働きです。

それに対して、口の中の唾液が溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻す「再石灰化」をしています。

口の中では常に「脱灰」と「再石灰化」が行われているのです。

フッ素は、その再石灰化の働きを促進する効果があります。

③歯質を強化する

フッ素は、歯の表面のエナメル質を強化し、酸に溶けにくい強い歯にする効果があります。

歯質が強化されることで、虫歯の発生を抑制することができ、虫歯になりにくい歯になります。

Ⅲ まとめ

フッ素の中毒症状などを知り、怖いと感じる方も居るかもしれません。

しかし、フッ素は濃度や量を適切に使用すれば、安全で効果的な虫歯予防の方法です。

正しい情報を選択して、フッ素を使用するかどうか、考えていきましょう。

ただし、「フッ素を塗っているから絶対に虫歯にならない」というわけではありません。

虫歯菌が多ければ、フッ素を塗っても酸が作られてしまい歯が溶けて虫歯となってしまいます。

虫歯にならないためには、毎日の歯磨きを丁寧に行うことが大切です。

毎日の歯磨きをしっかり行った上で、フッ素を取り入れて虫歯予防の効果を高めていきましょう。

虫歯にならない人の特徴は?改善方法も紹介

デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「ちゃんと歯磨きしているのに、すぐ虫歯になる」

「同じようにケアしていても虫歯にならない人は、自分と何が違うんだろう」

そう思ったことはありませんか?

実は虫歯になりやすさは個人差があり、世の中には虫歯になりやすい人となりにくい人がいます。

虫歯は歯だけでなく、お口の中の環境や生活習慣などの要因によって大きく変わってきます。

お口のケアをしっかりしていても何回も虫歯になる人もいれば、しっかりケアをしているわけではないのに虫歯にならないという人もいるのです。

私は虫歯になりやすく、毎日フロスまでしっかりしていますが、検診で見てもらうと小さな虫歯や虫歯になりそうなところが見つかるということが多々ありました。

しかし、知人の歯医者の先生は「実はフロスなんてほとんどしたことがない」とおっしゃっていましたが、虫歯にならないそうです。

皆さんの身近にも、特別なケアをしているわけではないのに虫歯にならない人がいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、虫歯にならない人の特徴を解説しています。

虫歯のなりやすさは、体質によるものもあればご自分で気をつけて改善できることもあるので、虫歯になりやすいと感じている人は参考にしてみてください。

虫歯にならない人の生理的特徴

生理的特徴とは、身体の機能や状態に関する特徴です。

自分ですぐにコントロールできる部分ではないですが、中には意識することで改善できることもあります。

Ⅰ-1.唾液の分泌量が多い

①唾液の作用

唾液には「自浄作用」「抗菌作用」「再石灰化」など、虫歯を抑制する作用がたくさんあります。

唾液の分泌量が多い人は、これらの作用によりお口の中が清潔に保たれ、虫歯になりにくくなります。

②唾液の分泌を多くするには

唾液を増やすためには、食事の時にしっかりとよく噛んで食べることが大事です。

よく噛むことで、唾液腺が刺激され、唾液の分泌が促されます。

Ⅰ-2.唾液の性質がサラサラしている

①唾液の種類

唾液には2種類あり、「ネバネバした唾液」と「サラサラした唾液」があります。

ネバネバした唾液は、お口の中が乾きやすく虫歯リスクが高いですが、サラサラした唾液はリラックス状態の時に分泌され、お口の中の汚れを洗い流してくれるので虫歯予防に効果的です。

②唾液をサラサラにするためには

緊張していたりストレスを感じていると唾液がネバネバしやすいので、日常的にそういった機会が多い方は、リラックスできる時間を増やしてみましょう。

Ⅰ-3.歯質が強い

①歯質が強い人

歯質は人によって違い、歯質が強い人は、虫歯菌が放出する酸に対する抵抗力が高いです。

そのような方は、エナメル質が溶けにくく、結果的に虫歯リスクが低くなります。

②歯質が弱い人

歯の表面のエナメル質が薄い「エナメル質形成不全」などで先天的に歯質が弱い人や、乳歯や生えたばかりの永久歯などの歯質が弱い時期の歯は、虫歯になりやすいです。

③歯質を強くするには

まだ歯が生えていない子供の場合は、歯質が作られる時期に、歯の成分であるカルシウムをしっかり摂取することで、歯質を強くすることができます。

歯質が作られる時期は、乳歯の場合は妊娠3〜4ヶ月頃、永久歯の場合は乳幼児期〜小学校低学年頃と言われています。

Ⅱ 虫歯にならない人の口腔内環境

お口の中の環境は体質と違い、お口のお手入れをしっかりしたり矯正治療で歯並びを良くすることで、自分で変えることができます。

Ⅱ-1.虫歯菌の数が少ない

①虫歯菌の数は幼少期に決まる

お口の中の虫歯菌の数が少ない人は、虫歯になりにくいです。

虫歯は遺伝などではなく細菌感染なので、小さい頃に虫歯菌を保有する親と同じ食器を使用したり、食べ物の口移しなど何らかのタイミングで感染します。

2歳半から3歳までの時期に虫歯菌に触れる機会が少なかった人は、その後の人生でも虫歯になりにくくなることがわかっています。

そもそも虫歯とは、虫歯菌が飲食物などの糖分を分解して放出する酸で、歯が溶かされることにより起こります。

虫菌菌はほとんどの人のお口の中に存在する常在菌ですが、虫歯になりにくい人はその細菌の数が少なかったり、存在していない場合もあるため、虫歯になるリスクが低くなります。

冒頭で書いた、「実はフロスなんてほとんどしたことがない」知人の歯医者の先生は、恐らくお口の中の虫歯菌が少ない方なのでしょう。

②虫歯菌を減らす対策

まだ3歳未満の子供が虫歯菌に触れる機会を少なくするためには、親との食器の共有や口移し、糖分の多い食事を控えることが大切です。

一度虫歯菌に感染した場合、全ての菌を除去することはできませんが、丁寧な歯磨きを行うことや歯医者のクリーニングを受けることで虫歯菌の数を減らすことは可能です。

Ⅱ-2.歯並びが整っている

①歯並びが良いと磨きやすい

歯並びが悪い人は歯が重なっている部分や引っ込んでいる部分に歯ブラシの毛先が届きにくく、磨き残しが多くなってしまうため、虫歯リスクが高くなります。

歯並びが良い人は歯磨きがしやすく、隅々まで清潔にすることができるため、虫歯のリスクを減らすことができます。

②噛み合わせの影響

歯並びが良いと噛み合わせも良くなるため、よく噛んで食事ができ、唾液の分泌もよくなります。

Ⅲ 虫歯にならない人の生活習慣

体質だけではなく、日々の生活の過ごし方も虫歯の原因に直結します。

こちらは今すぐに改善できる部分もあるので、虫歯になりやすさが気になっている方は参考にしてみてください。

Ⅲ-1.丁寧に歯磨きする

①補助的清掃用具を使う

虫歯予防にとって、基本となるのが丁寧な歯磨きです。虫歯菌は歯と歯の間や、歯の溝などの細かいところに入り込むため、歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシなどの補助的清掃用具の使用も大切です。

②フッ素を取り入れる

多くの歯磨き粉に含まれるフッ素は、歯を強くし虫歯を予防する効果があるので、虫歯になりやすさが気になる方は、フッ素入りの歯磨き粉を使用しましょう。

Ⅲ-2.甘いものをあまり食べない

①糖分は虫歯菌のエサ

砂糖や甘い食べ物をほとんど食べない人は、虫歯になるリスクも低いです。

糖分は虫歯菌の主なエサであるため、甘いものをたくさん摂取してしまうと、お口の中に虫歯菌による酸が増え、虫歯になりやすくなってしまいます。

②お口に止まりやすいものを控える

お口の中に糖分が長時間留まることで、細菌が増殖しやすい環境になります。

飴やガムなど長時間お口の中に留まりやすいものは、虫歯予防効果のあるキシリトール入りのものにするなど気をつけましょう。

また、歯にくっつきやすいキャラメルやソフトキャンディー、ヌガーなどを摂取した後は、丁寧な歯磨きを心がけましょう。

以前担当させていただいていた患者様で、磨き残しが少なく綺麗で歯磨きは上手なのに、しょっちゅう虫歯になってしまう方がいました。

よくよく話を聞いてみると、夜に歯磨きをした後、寝る直前に飴を舐める習慣があることが発覚しました。

いくら日頃の歯磨きを丁寧にしていても、糖分を摂取した後に磨かないと、本当に虫歯になりやすいのだなと実感しました。

Ⅲ-3.よく噛んで食べる

①唾液の分泌が良くなる

食事をよく噛むことで唾液の分泌が促進され、お口の中の自浄作用が高まります。

前述した通り、唾液には虫歯を抑制する成分がたくさん含まれています。そのため、よく噛むことで、虫歯のリスクを軽減することができます。

②食べ物の種類

柔らかい食べ物ばかりを摂取していると噛む回数が減ってしまうため、適度に硬い食べ物も摂取するよう心がけましょう。

Ⅲ-4.鼻呼吸をしている

①口呼吸による影響

口呼吸をしていると、お口の中が乾燥状態になるため、唾液の「自浄作用」「抗菌作用」「再石灰化」などの働きが低下し、虫歯になりやすい環境になってしまいます。

口呼吸によって舌の位置が下がると歯並びや顎の発達にも影響があるため、まだ歯が生えそろっていなかったり顎の成長が終わっていない子供の場合は注意をしましょう。

②鼻呼吸による影響

鼻呼吸をしている人は、お口の中が乾燥しにくく、唾液の働きによって細菌が繁殖しづらいため、虫歯リスクが低くなります。

Ⅳ まとめ

以上の特徴を持つ人は虫歯になりにくいですが、こういった特徴に当てはまらないからといって必ず虫歯になるわけではありません。

毎日の丁寧なセルフケアと歯科医院での定期的なプロケアが、虫歯予防には重要です。

定期的に検診やプロの口腔ケアを受けることで、初期虫歯の早期発見や、ご自身にあった正しい歯磨き方を身につけることができます。