デンタルニュース

オーラルフレイルとは?予防法も解説!

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当、歯科衛生士の平野です。

「最近、食事中によくむせる」「滑舌が悪くなってきた気がする」

そのような些細な変化は、もしかすると「オーラルフレイル」の症状かもしれません。

オーラルフレイルとは、加齢や生活習慣によりお口の機能が徐々に衰えていくことを言い、放置すると全身のフレイル(虚弱)や要介護状態につながるリスクもあります。

私は歯科衛生士として日々多くの高齢患者さんと接する中で、オーラルフレイルの初期の症状を見逃さず、予防・改善に取り組むことの大切さを強く感じています。

この記事では、オーラルフレイルの基礎知識と予防法、体操や食事の工夫まで、具体的に解説します。

オーラルフレイルとは?

①そもそも「フレイル」とは何か

「フレイル」とは、加齢に伴って心身の機能が衰え、健康な状態と要介護状態の中間にいるような状態のことを言います。具体的には筋力の低下、疲れやすさ、活動量の減少、体重の減少などが見られます。

身体的フレイルとの違いとは

身体的フレイルは歩く速度の低下や転倒リスクの増加など、外からもわかりやすい変化が特徴です。一方でオーラルフレイルは、食事中の食べこぼしや滑舌の悪化など、気づきにくく見逃されやすい症状から始まります。

私が歯科衛生士として現場で感じるのは、こうした変化が目に見える前に「口の機能の低下」が始まっているということです。だからこそ、歯医者での早期発見が重要です。

フレイルの進行がもたらす影響

フレイルが進行すると、日常生活の自立が困難になり、要介護状態へと移行するリスクが高まります。特にお口の機能の低下は、栄養不良や社会的孤立を引き起こしやすく、心身の健康の悪循環になってしまいます。

②「オーラルフレイル」の特徴

オーラルフレイルとは、加齢により口の機能(噛む・飲み込む・話すなど)が衰えていく初期段階の状態のことを言います。決して病気ではありませんが、放置すれば要介護や寝たきりへの入り口になりかねません。

「お口のささいな衰え」が危険な理由

「最近、滑舌が悪くなった」「食事中にむせやすくなった」「硬いものが食べにくくなった」

などの訴えは軽く見られがちですが、オーラルフレイルの初期症状かもしれません。

私の患者さんの中にも「昔は好物だったせんべいが食べられなくなった」と言ったことが、フレイル進行のきっかけで気づかれた方もいます。

加齢による自然な変化との違い

加齢によって誰しも筋力は落ちますが、オーラルフレイルは予防できる衰えです。

早期に気づき適切な対応を取ることで、進行を遅らせたり元に戻すことも可能です。

③なぜオーラルフレイルが注目されているのか

8020運動とのつながり

「80歳で20本以上の歯を残す」ことを目指す8020運動は、オーラルフレイル予防にも直結します。自分の歯が多く残っていると噛む力があるので、生活する上で食事や会話の楽しみもあります。

健康寿命との関係

口の健康は単に食べるためだけでなく、会話を楽しみ、社会とのつながりを維持するためにも欠かせません。

お口の機能が保たれている人は、健康寿命が長い傾向にあると言われています。

④放置するとどうなる?健康への影響

食事がしにくくなる

噛む力や飲み込む力が低下すると、食事が億劫になり、栄養バランスが崩れがちになります。特に高齢者は栄養が少ないと筋肉量が減ってしまい、さらにフレイルを加速させます。

会話が減ることで社会的孤立

口が動きにくくなることで話すことが減り、人との交流を避けるようになります。これが孤独感や抑うつ、認知症のリスクを高めることにもつながります。

要介護状態に近づく

「食べられない、話せない、笑えない」そんな状態が続くと、生活全体の質が落ち、要介護状態に近づいていきます。お口の機能低下が全身の衰えの引き金になってしまうのです。

口の衰えを防ぐ3つのポイント

①毎日のセルフチェックと早期発見

オーラルフレイルのチェックリスト

オーラルフレイルにはチェックリストがあります。こちらは日本歯科医師会によるチェックリストです。

- 半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった

- お茶や汁物でむせることがある

- 義歯を入れている ※(使用の有無を問う)

- 口の渇きが気になる

- 半年前と比べて、外出が少なくなった

- さきイカ・たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる

- 1日に2回以上、歯を磨く

- 1年に1回以上、歯医者に行く

この8項目の簡易チェックリストを月に一度でも確認するだけで、変化に気づきやすくなります。

家族が気づきやすい生活面の変化

「最近食べこぼしが増えた」「話し方が変わった」「声が小さくなった」など、家族だからこそ気づける変化があります。家族の方に日々の会話や食事中の様子を聞いてみるのも一つの手です。

歯科受診の目安

「食事でむせることが増えた」「舌の動きが悪いと感じる」「入れ歯が合わない」といった場合は歯医者を受診し、お口の機能を評価してもらいましょう。

②お口の機能を鍛える体操・トレーニング

「パ・タ・カ・ラ」体操のやり方

歯科ではパタカラ体操というものがあり、「パ・タ・カ・ラ」と発音することで、唇、舌、のどの筋肉を効果的に鍛えることができます。

1日2〜3回、各10回ずつゆっくり行うのがポイントです。パタカラ体操や舌の体操などは、テレビを見ながらでもできます。1日1分からでも続けることで、ゆくゆく大きな違いが生まれます。

舌・唇の筋トレで滑舌も改善

舌を左右に動かしたり、口を大きく開けたりすぼめたりする運動を取り入れることで、滑舌や発音が改善します。

嚥下機能を高める「ごっくんトレーニング」

唾液を意識的に飲み込むトレーニングや、首を軽く前に傾けての嚥下練習などで、誤嚥を防ぐ効果が期待できます。

③食事と生活習慣の見直し

よく噛むことが大切な理由

噛むことは消化を助けるだけでなく、脳への刺激となり、認知機能の維持にもつながります。1口30回を目安に、よく噛む習慣をつけましょう。

口腔乾燥を防ぐ水分補給と食材選び

歳を重ねると口が乾きやすくなるため、水分補給と一緒に、果物や柔らかい根菜を取り入れると良いです。ドライマウスの予防にもなります。

食事の姿勢や環境も見直すポイント

椅子に深く腰掛け、テーブルと身体の距離を適切に保つことも嚥下障害の予防に効果的です。テレビを見ながらの「ながら食べ」はNGです。

高齢者のために家族ができること

①高齢者の歯科受診

歯科受診を嫌がる場合の声掛けと工夫

高齢者が歯科受診を避ける場合、①痛みの記憶、②何をされるかわからない不安、③自分はまだ大丈夫という思い込み、という理由があります。

「最近、食べにくそうにしてるけど大丈夫?」といった優しい声かけから始めましょう。「ついでに行こうか」と付き添うことで安心感を与えられます。

口腔ケアが転倒・認知症リスクを左右する

歯周病や嚥下障害は、全身の炎症リスクや低栄養に直結します。それがフレイルや転倒、認知症の引き金になることもあるのです。

②日常会話と観察が予防になる

「会話量の減少」は初期の症状

会話が減るのは単なる気分の問題だけでなく、口の機能低下が原因のこともあります。話すことに億劫さを感じているのかもしれません。

発音・咀嚼音の違和感に注目する

「サ行」が聞き取りにくくなった、「クチャクチャ」と食べる音が目立つようになったなど、小さな変化を見逃さないことが予防の第一歩です。

まとめ

オーラルフレイルは、放置すれば全身のフレイルに直結するリスクを持っていますが、初期の段階で気づき対処することで、進行を食い止めることができます。

オーラルフレイルの予防は、高齢者だけでなく40代、50代からでも遅くありません。むしろ早く始めるほど効果的です。

しっかり噛んで、話して、笑えることは生活の質を保ち、心身の健康に直結しています。だからこそオーラルフレイルは軽く見てはいけません。

歯科衛生士として、私は「よくしゃべる」「よく噛む」「よく笑う」生活習慣が最大の予防であると、日々実感しています。

今日からでもできる小さな習慣を積み重ねて、「いつまでも美味しく食べられる」「楽しく会話できる」未来を守っていきましょう。

よく噛むことで得られる効果

本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「よく噛むこと」が大事だと聞いたことがある方は多いと思います。

でも実際に「なぜ大事なのか?」「どんなメリットがあるのか?」までは、意外と知られていません。

特にビジネスパーソンの方は、仕事の忙しさから早食いやながら食いが習慣化していることも多く、それが体調や集中力に影響しているケースもあります。

この記事では、よく噛むことで得られる効果と、噛む習慣を増やすためのポイントについて解説します。

よく噛むことで変わる3つの健康効果

ここでは、よく噛むことによって得られる健康効果を3つ解説します。

いずれも忙しい働き世代の方にこそ取り入れてほしい効果なので、ぜひ参考にしてみてください。

①よく噛むことでダイエット効果

噛む回数とカロリー消費の関係

よく噛むことであごの筋肉を使い続けるため、カロリーの消費など全身の代謝にも影響が出ます。

ある研究では「1口30回噛む」習慣を持つ人は、噛む回数が少ない人に比べて体重が増えにくい傾向があるという結果が出ています。

満腹感を得やすい

噛む回数が増えると、脳の「満腹中枢」が刺激され、満腹感を感じやすくなります。

よく噛むことで食事量が自然と減り、無理な我慢をせずに食べ過ぎを防ぐことができるのです。

早食いの方は満腹感を感じる前にどんどん食べてしまうため、たくさん食べてしまいがちです。

時間に追われがちなビジネスパーソンこそ「時間をかけて食べる」ために噛む回数を意識することが大切です。

②よく噛むことで集中力アップ

血流促進と脳神経への影響

噛むことには「脳を目覚めさせる」効果もあります。

噛むことによってこめかみの筋肉が動くと脳へ血液が送られやすくなり、脳の集中力や判断力、意欲を司る部位が活性化します。

特に朝の食事でしっかり噛む習慣を持つと、その日1日の仕事の立ち上がりがスムーズになります。

集中力を保つための噛む習慣

集中力が途切れやすい午後や、単調な作業が続く時などにはガムを噛むことも効果的です。

噛むことによるリズムは自律神経を整える効果もあるため、ストレス軽減の効果も期待できます。

忙しい中でも手軽に取り入れられる、脳へのスイッチとしておすすめです。

③良く噛むことで胃腸の負担を減らす

唾液分泌の促進と消化酵素の働き

唾液には消化を助ける酵素が豊富に含まれており、食べ物を消化しやすい状態にしてくれます。

よく噛むことで唾液の分泌が増え、食べ物が口の中でしっかりと分解されてから胃に運ばれるため、胃の負担が軽くなります。

胃腸への負担軽減

胃や腸への負担が軽減されることで、食後の眠気やだるさも抑えられ午後の仕事のパフォーマンス維持にもつながります。

また、胃腸の調子が整うと、免疫力アップや肌荒れ改善といった美容面の効果も出やすくなります。

働き盛りの方にとって、体調を崩さず安定して働けることは何よりのパフォーマンス強化になります。噛むだけでそれを助けられるとしたら、試さない手はありません。

噛む習慣を増やすポイント

よく噛むことの効果はわかっても、実際に毎日の生活に取り入れるのはなかなか難しいですよね。

しかし、噛む習慣は「意識」と「ちょっとした工夫」で自然と身についていくものです。

ここでは、私が歯科衛生士として患者さんに実際におすすめしている方法をご紹介します。

①噛み方を変える

ゆっくり噛むことで満腹感を得るコツ

忙しいと食事を早く済ませたい気持ちはわかりますが、実はゆっくり噛んで食べることが結果的に午後の仕事の効率を上げてくれるのです。

早食いをすると血糖値が急上昇し、反動で眠気やだるさを引き起こすことがあります。よく噛むことで血糖値の急上昇を防ぎ、食後のパフォーマンスが安定します。

歯科衛生士の私が指導する際、まずおすすめしているのは「ひと口につき20〜30回を目標に噛む」ことです。最初は数えながらでも構いませんが、習慣化すると数えなくても自然と噛む回数が安定してきます。

噛む回数を意識する習慣づくり

少しの工夫で、噛む回数を意識しやすくすることはできます。

「食事の最初の3口だけは30回噛む」「固い食材(根菜、玄米、ナッツなど)を意識的に取り入れる」「お茶や水で流し込まずに唾液で飲み込むことを意識する」などが取り入れやすくおすすめです。

②ガムや噛みごたえのあるおやつを摂る

仕事中におすすめの噛むアイテム

食事以外の場面でも、噛む習慣をサポートしてくれる方法があります。それが無糖ガムや噛みごたえのあるおやつの活用です。

特に午後の時間帯や集中が途切れがちな会議前など、ガムを噛むだけでも脳がシャキッとします。私の患者さんでも、営業職やエンジニアの方が「午後は必ずキシリトールガムを噛む」と習慣化している方がいらっしゃいました。

おすすめのおやつのポイント

おやつを選ぶ際のポイントは「無糖」「キシリトール配合」「噛みごたえがある」ものを選ぶことです。

この条件に当てはまるおやつを選ぶことで、歯に優しい上に噛む刺激がしっかり得られます。

③噛む回数の目安を知る

1回の食事での理想的な噛む回数とは?

理想は、ひと口あたり30回です。これだけ噛むと自然と食事時間が20分〜30分になり、満腹中枢もしっかり働きます。

自然に数える習慣づくりのポイント

「いちいち数えるのは大変…」という方には、噛む必要のあるごはんを用意するのがおすすめです。

「雑穀米や玄米を取り入れる」「生野菜を細かく刻まずに食べる」「よく噛まないと飲み込めない食材を選ぶ」など、食材を少し工夫するだけで自然と噛む回数が増える食事環境をつくることができます。

④噛む習慣の生活リズムと工夫を作る

食事の時間を5分伸ばしてみる

最初から「30回噛むぞ!」と意気込むよりも、食事時間を5分長くするくらいの意識から始める方が現実的です。

実際に、お仕事が多忙な方にとっては5分のゆとりが非常に大きな差になります。

例えば、朝食を立ったまま食べている場合は椅子に座って5分ゆっくり食べるようにしたり、昼食が10分で終わっていた場合は15分を目標にしてみるなど、簡単なことから始めてみましょう。

食事に余裕が生まれると、自然と噛む時間も取れるようになります。

目に見える場所に「噛むリマインダー」を置く

噛むことを忘れがちな方には、目に見えるリマインダーの活用がおすすめです。

たとえばデスクや冷蔵庫に「ひと口30回!」と貼り紙をしたり、時間になったらお知らせが鳴るようにスマホのアラーム機能を利用したりと、さりげない工夫が意識づけに役立ちます。 習慣化とは、少しの繰り返しの積み重ねです。

噛み合わせ・歯並びの悪化防止のポイント

歯科衛生士として現場にいると、「いつの間にか前歯がズレてきた」「顎がガクガクするようになった」といった相談を受けることがよくあります。

ここでは、歯並び・噛み合わせを守るために、日常生活で注意すべきポイントをご紹介します。

①姿勢の悪さによる影響

スマホ首・猫背と顎の位置の関係

現代人に多い「スマホ首」や「猫背」は、見た目だけでなく顎の位置や噛み合わせにも大きく影響します。

姿勢が悪いと首や肩に余計な力が入るため、下顎が本来の位置からズレやすくなるのです。その結果、片方の歯だけが強く当たったり、顎関節に負担がかかったりすることもあります。

デスクワーク中の正しい姿勢

日常的にできる予防策としては、「モニターの高さは目線と同じくらいにする」「背筋を伸ばし、骨盤を立てるように座る」「30分に1回、首や肩を軽く回してリフレッシュする」などがあります。

姿勢が整うと、噛み合わせも安定しやすくなります。歯や顎に不調が出てきたときは、まず座り方やスマホの見方から見直してみましょう。

②片側噛みによる影響

片側ばかりで噛んでしまうクセ

意外と多いのが、「片側だけで噛む」クセです。

これを長く続けると、あごの筋肉のバランスが崩れ、左右の歯の位置も変化してしまうことがあります。

片噛みは「奥歯に物が詰まりやすい」「顎がカクカク鳴る」「片側の頬だけ疲れる」といった症状で気づくこともあります。

左右バランスを意識した食事の取り方

癖を治すには、自身の噛み癖を自覚するところから始めます。

食事中に「どちらで噛んでいるか」を1週間だけでも記録してみると、自分のクセに気づけることがあります。

もし自分が片側噛みばかりしていると気づいたら、毎日の食事から変えていきましょう。

最初のひと口は左、次は右、と意識して交互に噛むんでみてください。慣れてくると意識しなくてもバランスよく左右使えるようになります。

③歯医者での定期チェックの重要性

噛み合わせは変化する

歯並びや噛み合わせの変化は、少しずつ進行するため気づきにくいのが特徴です。

「なんとなく噛みにくい」「以前より食べ物が引っかかる」といった違和感があれば、早めの検査が大切です。

半年〜年1回の定期検診を受けることで予防にも早期治療にもつながります。

噛み合わせチェックでの確認

定期検診では、「咀嚼の左右バランス」や「歯の擦り減り具合や噛み合わせのズレ」などが確認できます。

私たち歯科医療従事者も、患者さんの生活背景を伺いながらできるだけ無理なく続けられるアドバイスを心がけています。

まとめ

「よく噛むこと」は健康維持だけでなく、仕事の集中力やストレス管理、さらには美容にも直結する健康習慣です。

まずは今日の食事から「ひと口多く噛む」「食材を変える」といった小さな一歩を踏み出してみましょう。

妊娠中に歯科治療しても大丈夫?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

妊娠期間は、つわりや体調の変化で、お口のケアが後回しになりがちです。

「妊娠中に歯医者に行っても大丈夫?」「赤ちゃんに影響はないの?」といった、お口の健康に関する疑問や心配事を抱えている方も少なくないと思います。

実はこの時期こそ、お口の健康が非常に大切になります。

この記事では、妊婦さんにとって大切な歯科検診の役割と、疑問や不安を解消するための情報を解説します。

お腹の赤ちゃんのためにも、そしてご自身の健康のためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。

妊娠中の歯科検診がもたらす安心

妊娠中は、ホルモンバランスの変化やつわりによって、お口の中の環境が大きく変化し、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまいます。

しかし、適切な時期に歯科検診を受けることで虫歯や歯周病のリスクを管理でき、安心して出産を迎えることができます。

①妊娠中の口腔ケアの重要性

妊婦さんは虫歯や歯周病になりやすい

妊娠中は、女性ホルモンの分泌が増加することで、歯周病菌が活発になりやすくなります。

また、つわりで歯磨きがおろそかになったり、酸性のものを口にする機会が増えたりすることで虫歯のリスクも高まります。

唾液の分泌量が減ることも、お口の中の自浄作用を低下させ細菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

お口の健康が赤ちゃんに与える影響

お母さんが重度の歯周病にかかっている場合、早産や低体重児出産のリスクが高まることがあります。

これは、歯周病菌が体内で炎症を引き起こし、その炎症物質が子宮の収縮を促す可能性があるためです。

また、虫歯の原因菌は出産後にお母さんから赤ちゃんへ感染する可能性もあり、将来的な赤ちゃんの虫歯リスクにも関わってきます。

②安心して受診できる歯科医院選びのポイント

妊婦さんへの配慮がある歯医者の見つけ方

インターネットで「妊婦歯科検診」「マタニティ歯科」などのキーワードで検索すると、妊婦さんへの対応を謳っている歯医者を見つけることができます。

また、かかりつけの産婦人科医に相談して、提携している歯医者があれば紹介してもらうのも良いでしょう。

初診時に伝えるべきこと

歯医者を受診する際は、必ず妊娠していること(現在の妊娠週数)を伝えましょう。

つわりの有無や既往歴、服用している薬なども詳しく伝えることで、歯科医師が適切な治療計画を立て、体に負担の少ない方法を検討してくれます。

妊娠時期別の適切な対応

妊娠期間は大きく「初期」「中期」「後期」に分けられ、それぞれの時期によって体の状態や歯科治療に対する注意点が変わってきます。

適切な時期に適切な対応をすることで、安心して歯科治療を受けることができます。

①妊娠初期(~15週頃)の注意点とできること

つわり中の口腔ケアで心がけるべきこと

つわりがひどい時は、歯ブラシを口に入れるのも辛いことがあります。

無理に磨こうとせず、体調の良い時に短時間で磨く、ヘッドの小さい歯ブラシを使う、においの少ない歯磨き粉を選ぶなどの工夫をしましょう。

歯磨きをするのがつらい時は水でうがいをするだけでも、お口の中をキレイに保つのに役立ちます。

応急処置が必要になった場合の対処法

この時期は、緊急時を除いて積極的な歯科治療は避けるのが一般的です。

しかし、我慢できないほどの痛みがある場合や炎症がひどい場合は、まずは歯医者に連絡し、妊娠中であることを伝えて相談しましょう。

歯科医師が、痛み止めや抗生物質の使用を検討し、応急処置を行ってくれます。

②妊娠中期(16~27週頃)が歯科治療のベストタイミング

安定期に推奨される治療内容

安定期であれば、虫歯の治療、歯周病の治療、親知らずの抜歯など、ほとんどの歯科治療を受けることが可能です。

この時期に、気になる症状は積極的に治療しておきましょう。

一般的な歯科治療の進め方

治療中は、妊婦さんの体調に配慮し診療時間を短くする、体位を工夫するといった配慮をしてもらえます。

痛みを感じやすい場合は、麻酔の使用についても歯科医師と相談できます。

③妊娠後期(28週頃~)の歯科検診と出産への備え

出産前に確認しておきたいこと

この時期は、主に口腔内のチェックやクリーニングなど、負担の少ない処置に留めることが多いです。

もし、出産後に治療が必要になる可能性のある虫歯や歯周病が見つかった場合は、出産後の治療計画について歯科医師と相談しておきましょう。

産後の口腔ケアを見据えた準備

出産後は、育児で忙しくなり、歯医者に通う時間が取れないことも考えられます。

この時期に出産後の口腔ケアの計画を立てておくことは、虫歯や歯周病の予防につながります。

赤ちゃんの虫歯予防のためにも、お母さんのお口の中を清潔に保つことはとても大切です。

私はこの時期に歯医者のクリーニングを受診しました。あまりに後期すぎると仰向けの体勢がつらくなってしまうので、体調をみて早めに受診するのが良さそうです。

出産直後は本当に歯医者に通えるような時間が作れなかったので、個人的には出産前に受診しておくことがおすすめです。

歯科治療で気になる「レントゲン」「麻酔」「薬」の安全性

妊娠中の歯科治療で特に心配になるのが、レントゲン撮影、麻酔、そして薬の服用ですよね。

しかし、現代の歯科医療では、妊婦さんやお腹の赤ちゃんへの安全性が最大限に考慮されています。

①歯科レントゲン撮影は本当に安全?

胎児への影響が心配ない理由

「レントゲンはお腹の赤ちゃんに悪い影響があるのでは?」と心配される方は多いのではないでしょうか。

歯科用レントゲンは、撮影部位が口腔内に限られており、お腹から離れた場所を撮影します。

また、撮影範囲が非常に限定的で、X線の照射量もごくわずかです。

医療機関で使用される一般的なレントゲン撮影に比べ、放射線被ばく量が非常に少ないため、赤ちゃんへの影響は無視できるレベルとされています。

防護措置と撮影回数について

歯科医院では、X線被ばくを最小限に抑えるために、鉛入りのエプロンを着用するなどの配慮が徹底されています。

万が一の被ばくを心配される方もいますが、基本的に歯科でのレントゲン撮影は、赤ちゃんへの影響を考慮して必要最低限に抑えられます。

②歯科麻酔はお腹の赤ちゃんに影響しないのか

使用される麻酔の種類と安全性

歯科治療で一般的に使用される局所麻酔薬は、体内に吸収されてもすぐに分解され短時間で体外に排出されるため、お腹の赤ちゃんに影響を与えることはほとんどありません。

また、使用量もごく少量であり、母体と赤ちゃんへの影響は極めて低いと考えられています。

麻酔後の注意点と体調管理

麻酔を使用した後も、歯科医師は妊婦さんの体調を常に確認しながら治療を進めてくれます。

もし麻酔後に体調の変化や気分が悪くなった場合は、すぐにスタッフに伝えましょう。無理をせず、自分のペースで治療を受けることが大切です。

③妊娠中に服用できる薬・避けるべき薬の見分け方

痛み止めや抗生物質の選び方

歯科医師は、妊娠週数や体調を考慮し、妊婦さんでも安全性が確認されている薬を選んで処方します。

抗生物質も、特定の種類のものが選択されます。

自己判断で市販薬を服用するのは避け、必ず歯科医師や薬剤師に相談してください。

市販薬を使う際の注意点

普段から服用している市販薬がある場合や、急な痛みなどで市販薬を使いたい場合は、必ず購入前に薬剤師に相談し、妊娠中であることを伝えるようにしましょう。

妊娠中に服用が推奨されない成分が含まれている場合があるため、注意が必要です。

まとめ

妊娠中の歯科検診や治療に関して、多くの疑問や不安があると思います。

妊娠中のお口のケアは、お母さんと赤ちゃんの両方にとって非常に重要です。

体の変化に合わせた適切なケアと、歯科医師とのコミュニケーションを通じて、安心して治療を受けましょう。

ナイトガードの効果!歯ぎしり・食いしばり対策

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

朝起きたときに「あごが疲れている」「歯がしみる」といった経験はありませんか?

それは、眠っている間の気づかないうちに「歯ぎしり」や「食いしばり」をしていることが関係している場合があります。

この習慣を放っておくと、歯やあごの健康に悪影響を及ぼす危険性が高まります。

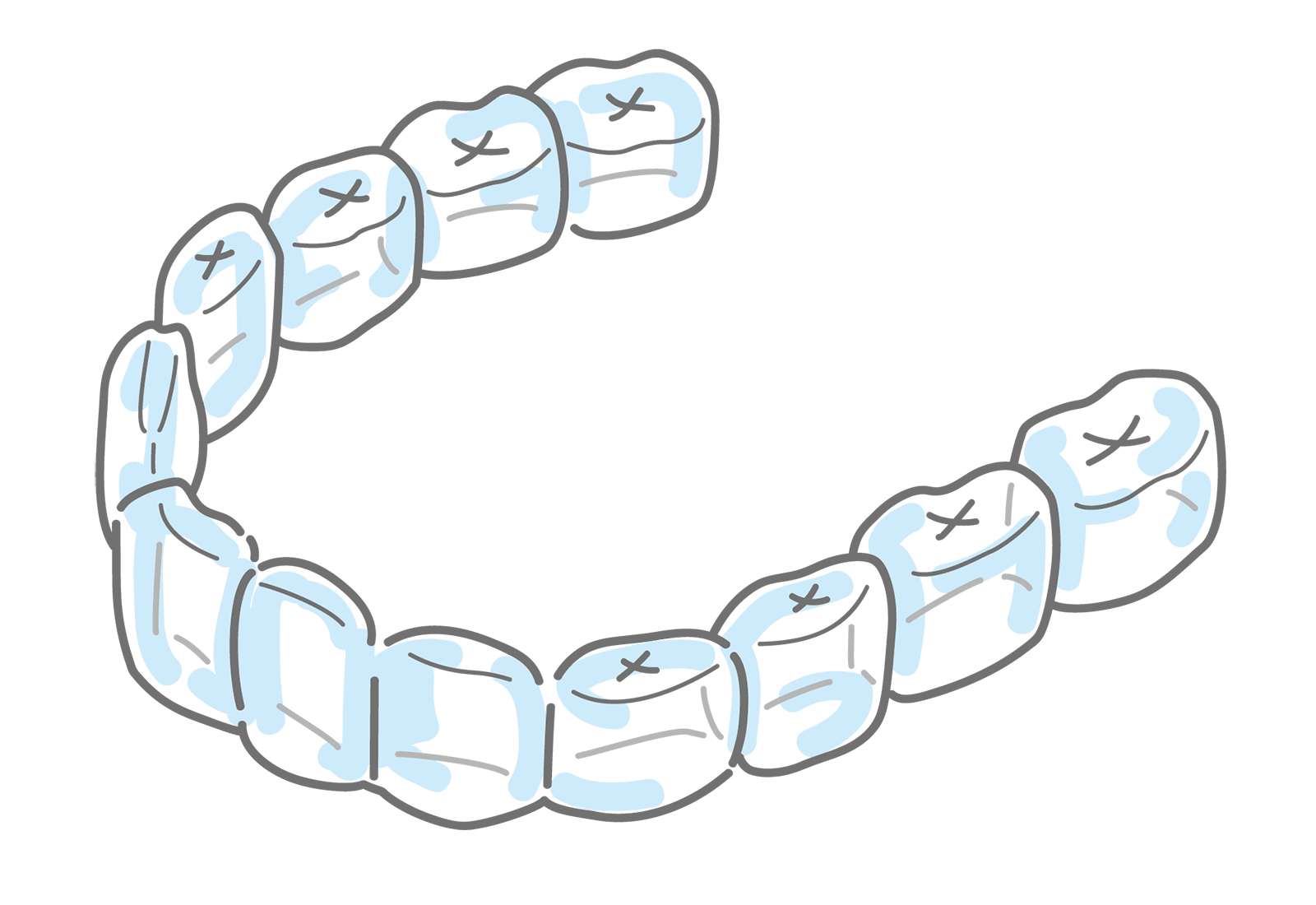

そんな時に役立つのが「ナイトガード」です。

本記事では、ナイトガードがどのように歯やあごを守ってくれるのか、その効果や使い方まで解説します。

もしかして歯ぎしり・食いしばり?ナイトガードの役割

①夜間の歯ぎしり・食いしばり

「顎がだるい」「歯がしみる」原因

眠っている間、無意識に歯を擦り合わせたり、強く噛みしめる人がいます。

これが「歯ぎしり」や「食いしばり」と呼ばれる状態です。

朝起きた時にあごの周りが重く感じられたり、歯がなんとなくしみるような気がするのも、この歯ぎしり、食いしばりなどが原因になっていることがあります。

歯ぎしりや食いしばりの力は、大人の体重以上にもなり、歯やあごの骨に大きな負担がかかります。

繰り返すことで、歯の表面がすり減ったり、歯ぐきが下がったり、場合によっては歯がヒビ割れる場合もあります。

また、強い力が長期間続くと、あごの周りの筋肉がこり固まり、あごの痛みや不快感、だるさの原因となります。

放置することで起こるリスク

歯ぎしりや食いしばりをそのままにしていると、歯のすり減りがどんどん進みます。

欠けてしまったり、歯周病の進行、詰め物や被せ物の破損などのリスクが上がります。

歯の神経まで炎症が進み、歯自体が抜けやすくなったり、ぐらつくようになる場合もあります。

さらに、あごの関節にも強い負担がかかるため、「顎関節症」を起こすこともあるのです。

不快な音がしたり、口が開きにくくなったり、痛みを伴うことも珍しくありません。

また、こうした状態が続けば頭痛や肩こり、顔の左右のバランスの崩れ…と全身にも様々な悪影響が出る場合があります。

歯医者で実際に患者様を診ていると、歯のすり減りが目立つ方も少なくありません。そうした場合、噛むと痛い以外にも見た目の問題など、複数の悩みが重なってしまいます。

②ナイトガードの役割

口腔内へのナイトガードの影響

ナイトガードを口の中につけて眠ると、上下の歯が直接ぶつかるのを防げます。

その結果、力が直接歯に伝わらず、摩耗や欠け、ヒビ割れなども防止できます。

もちろん、詰め物・被せ物の破損も起こりにくくなります。

また、ナイトガードを使うことであごの関節や周囲の筋肉にかかる力も和らぎ、違和感や痛みが感じにくくなります。

悩みから解放される

歯ぎしりや食いしばりがある人にとって、ナイトガードはトラブル解消の一歩です。

夜の間に知らず知らずのうちに加わっていた歯やあごへの強い力がなくなり、朝起きた時のだるさや違和感も少なくなります。

睡眠の邪魔となることが減り、日中の仕事や勉強にもより集中できるようになるでしょう。

ナイトガードの3つの効果

①歯の摩耗と破損を防ぐ効果

歯ぎしり・食いしばりの衝撃から歯を守る

無意識のうちに行う強い歯ぎしりや食いしばりは、歯の表面を少しずつ削り、知覚過敏や細かいヒビの原因となってしまいます。

ナイトガードをつければ、上下の歯が直接当たりません。そのため、大切な歯そのものを衝撃から守ることができます。

詰め物や被せ物の寿命を延ばす効果

歯ぎしりや食いしばりがあると、自分の歯だけでなく銀歯やプラスチックの詰め物、被せ物なども壊れてしまいやすくなります。

しかしナイトガードをつけることで、噛む力が全体的に分散され、特定の箇所に力が集中することを防ぎます。

その結果、修理や再治療の回数も少なくて済むようになり、治療費や時間の節約にもつながります。

②顎関節への負担を減らす効果

顎関節症の痛みを緩和する

顎関節症というのは、口の開けにくさや痛み、「カクカク」となる音などが特徴ですが、多くは歯ぎしりや食いしばりによる負担が原因です。

ナイトガードを使うことで、かかる力が分散され、あごの筋肉のこわばりや関節の炎症が軽くなることが期待できます。そのため、顎関節症の予防や進行抑制などにも役立ちます。

顔の歪みや頭痛の改善

歯ぎしりや食いしばりによる筋肉の緊張が続くと、顔が非対称になったり、エラの張りが目立つ場合もあります。

また首や肩のコリ、頭痛の原因にもなります。

ナイトガードは噛む力を分散するので、筋肉の無駄な力みを抑えるのに効果があり、顔のバランスや全身の調子が整いやすくなります。

③質の良い睡眠へと導く効果

睡眠中の「かみしめ」が減る

眠っている時の「かみしめ」の行動が軽減されれば、朝起きたときの口・あごのだるさや痛み、歯の違和感も少なくなります。

ナイトガードを使うことで、より深く安定した眠りにつける場合が多いです。

眠りの質が良くなれば、日中の元気ややる気も維持しやすくなるでしょう。

いびき軽減やリラックス効果

歯ぎしりや食いしばりのせいであご周りの筋肉が緊張すると、喉の空気の流れが狭まり、いびきが起きやすくなることがあります。

ナイトガードによってあごの位置が安定し筋肉の緊張が緩むことで、気道が広がりやすくなり、いびきの軽減も期待できます。

また、ストレスがかかりにくい状態になるおかげで、リラックスして眠れるのも大きなメリットです。

しっかり効果を得るためには

①「効果がない」と感じる時の対処法

ナイトガードが合わないと感じる原因

ナイトガードを使っているのに改善しない、または違和感が強い場合は、口のサイズや歯並びに合っていない可能性があります。

きちんとフィットしていないと歯やあごへの負担を減らすことができず、違和感や痛みの原因になります。

また、素材の厚さや固さなども自分に合っていないものを使っていると、長続きしなかったり、効果が充分に発揮されないこともあります。

正しく使用できているかセルフチェック

正しい装着方法が守られているか確認しましょう。

- 決められた時間ナイトガードを使っているか

- 洗浄・保管は清潔にできているか

- ガタつきや不安定さがないか

以上の項目が守られていない場合、本来の予防効果は期待できません。

歯医者への相談が重要な理由

ナイトガードの効果が実感できない場合、自分で判断せず、必ず歯医者に相談しましょう。

調整や再作成が必要なことも多いです。

歯ぎしりや食いしばりの原因がストレスなど他にある場合もあるため、アドバイスや他の治療法を提案してくれることもあります。

②効果を引き出すための正しい使い方

毎日の装着時間と適切なケア方法

ナイトガードは、寝る前に毎日しっかり装着するのが基本です。

使った後は水で丁寧に洗い、柔らかい歯ブラシで優しくこすり洗いします。

ときどき専用の洗浄剤を使えば、細菌や臭い対策にもなります。

放置や洗い忘れは細菌の温床になるので、必ず毎日お手入れしましょう。

定期的な調整とメンテナンスの重要性

ナイトガードは永久的に同じものが使えるわけではありません。

長年使っているうちに擦り減ったり変形したりすることもありますし、自分の口の中も変化します。

定期的に歯医者でチェック・メンテナンスしてもらいましょう。

まとめ

ナイトガードは、「夜間の歯のストレス」から歯やあごを守ります。朝のだるさ・違和感が減れば、日常生活まで過ごしやすくなります。

ちょっとでも「自分は大丈夫?」と心配な方は、気軽に歯医者で相談してみてください。

自分専用のマウスピースで、歯や健康を守りましょう。

加齢で歯並びが悪くなる?問題点と対策を紹介

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「最近、歯が動いてきたかも…」

「若い頃は、もっと歯並びがきれいだったはずなのに…」

そう感じたことはありませんか?

それは、年を重ねることで起きる歯並びの変化が原因かもしれません。

私もこれまでの経験上、患者様からそういった相談を何度もされたことがあります。

この記事では、なぜ加齢とともに歯並びが変わるのか、その問題点と今日からできる対策を解説します。

加齢によって歯並びが変化する原因

①年齢とともに歯が動く仕組み

歯を支える組織の変化

歯は顎の骨や歯ぐきなどの「歯周組織」によって、グラグラしないように支えられています。

歯周組織は、日々新しい細胞に生まれ変わっていますが、その過程で歯にはごくわずかな力がかかり続けているのです。

若い頃はこの歯の動きを抑える力が強いのですが、年を重ねるとその力が少しずつ弱まってくる傾向にあります。

するとこれまで問題にならなかったような、ちょっとした力でも歯が動きやすくなってしまうのです。

親知らずや喪失歯の影響

歯並びの変化に、大きく関わってくるのが「親知らず」の存在です。

もし親知らずが横向きに生えてきたり、前の歯を押すように生えたりすると、その力で他の歯が前に押し出され、前歯がデコボコになることがあります。

また、虫歯や歯周病などで奥歯を失ってしまった場合も要注意です。スペースを埋めようと、残りの歯が傾いたり、移動したりして、全体の噛み合わせや歯並びが崩れてしまうことがあります。

②歯周組織の衰えによる影響

骨密度の低下と歯ぐきの後退

年を重ねると、体全体の骨密度が少しずつ減っていく傾向にあります。

これは顎の骨も同じで、顎の骨の密度が下がると歯を支える力が弱まり、歯が動きやすくなる原因の一つになります。

それに加えて、歯ぐきも年とともに下がりやすくなります。

歯ぐきが下がると、歯が長く見えたり歯を支える土台が不安定になったりして、見た目だけでなく歯の健康にも影響が出てくることがあります。

歯周病の進行と歯並びの悪化

特に気をつけたいのが、「歯周病」が進行してしまうケースです。

歯周病は、放っておくと歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。

骨が溶けてしまうと歯の土台がなくなるので、歯がグラグラしたり歯と歯の間に隙間ができ、歯並びの悪化に直結してしまいます。

歯周病は早めに見つけて治療することが、歯並びをきれいに保つ上でもすごく大切になってきます。

③癖や習慣による歯並びの変化

無意識の癖が歯にかける力

日常には、無意識に歯並びに悪影響を及ぼしている癖が潜んでいます。

例えば、頬杖をつく、爪を噛む、唇を噛む、舌で歯を押すといった癖があります。

そういった癖は、一つ一つは些細なことに見えても、毎日繰り返すことで歯に持続的な力が加わり、少しずつ歯の位置をずらしていきます。

食生活や姿勢による影響

普段の食生活や姿勢も、実は歯並びに関わってくることがあります。

例えば、柔らかいものばかり好んで食べる習慣は顎を使う機会を減らしてしまい、顎の骨の発育に影響を与えることがあります。

また、いつも片側ばかりで噛む癖があると特定の歯にばかり負担がかかり、噛み合わせのバランスが崩れてしまう可能性も考えられます。

歯ぎしりや食いしばりも、歯がすり減ったりヒビが入るだけでなく、歯並びの悪化に影響します。

歯並びの変化で起こる問題点と影響

①口元に自信が持てなくなる

見た目の変化による心理的影響

歯並びが乱れ、前歯に隙間ができて目立つようになったり、歯が前に出てきたりすると、他人の視線が気になり、だんだん自信が持てなくなってしまうこともあるかもしれません。

笑顔は人とのコミュニケーションにとって大切です。だからこそ、見た目の変化が心の負担になってしまうこともあります。

こうした不安が積み重なると、人と積極的に交流することに抵抗を感じるようになる可能性もあります。

口元の印象と年齢の関係性

歯並びが乱れていると、顔立ちが左右対称に見えなかったり、口元に影ができたりして、実年齢よりも老けて見られる原因になることもあります。

逆に、きれいに整った歯並びは、若々しくて健康的な印象を与え、何よりも自信に満ちた素敵な笑顔につながります。

矯正治療の記録用にビフォーアフターの写真を撮影すると、みなさん、治療後の写真はとても顔が整った印象になります。歯並びが整っただけで顔全体の雰囲気が変わるので、口元は顔全体の印象を大きく左右する、とても大切なパーツと言えます。

②噛み合わせによる全身への影響

消化機能への負担と身体の歪み

食べ物を十分に噛み砕けないまま飲み込んでしまうと、胃や腸などの消化器官に負担がかかってしまいます。

この状態が続くと、消化不良や胃もたれといった不調につながることもあります。

さらに、噛み合わせのバランスが悪いと顎の動きが不自然になり、それが首や肩、背骨といった全身の骨格にまで影響を及ぼすこともあります。

顎関節症や頭痛・肩こりとの関連

噛み合わせが悪くなることは、顎の関節に過度な負担をかけることがあり、顎関節症を引き起こす可能性も考えられます。

さらに、悪い噛み合わせが原因で、首や肩の筋肉が常に緊張状態になり、慢性的な肩こりや、ひどい時には頭痛に悩まされるケースも少なくありません。

このように、一見歯並びとは関係なさそうに思える体の不調が、実は噛み合わせの悪化から来ている可能性もあるのです。

③歯周病や虫歯などの口腔トラブル

歯垢・歯石の蓄積と清掃性の低下

歯並びが乱れていると、歯と歯が重なっていたり、不自然な隙間が多くなります。

こういった場所には、食べかすが挟まりやすく、普段の歯磨きだけではなかなかきれいに磨ききれません。

結果として、細菌の塊である歯垢が溜まりやすくなり、それが歯石へと変化していきます。歯垢や歯石が常に存在する状態だと、菌が繁殖しやすい環境が整ってしまい、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

口臭や感染症リスクの増加

歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けてしまうだけでなく、独特の口臭の原因にもなります。

また、お口の中の細菌が増えすぎると、歯ぐきの炎症が悪化し、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。

例えば、誤嚥性肺炎や糖尿病、心臓病など、様々な病気との関連があるため、単なるお口のトラブルとして軽視できない問題と言えます。

歯並びの悪化を防ぐための習慣

①口腔ケアを見直す

正しい歯磨きと補助用具の活用

歯ブラシはお口の大きさに合ったものを選んで、軽い力で小刻みに動かすことを意識して磨きましょう。

歯と歯の間や、歯並びが複雑な部分は、歯ブラシだけではなかなか汚れを取り除けません。そのため、歯間ブラシやデンタルフロスの活用が必要です。

フロスは歯と歯の間の狭い部分に、歯間ブラシは歯茎が下がってできた隙間に効果的です。

フッ素や洗口液によるケア

日々の歯磨きに加えて、フッ素配合の歯磨き粉を使ったり、フッ素入りの洗口液を取り入れることもおすすめです。フッ素は歯の表面を強くして、虫歯菌の活動を抑える効果が期待できます。

特にフッ素入りの洗口液は、歯ブラシが届きにくい部分にもフッ素を行き渡らせることができるので、虫歯予防に役立ちます。ただし、洗口液は歯磨きの「補助」なので、これだけで歯磨きを済ませてしまわないよう注意しましょう。

定期的に歯医者で、フッ素塗布や正しいブラッシング方法の指導を受けることも、より効果的です。

②悪習慣を見直す

癖の自覚と改善策

日常の無意識の癖が、知らず知らずのうちに歯並びに悪影響を及ぼしていることは珍しくありません。

毎日繰り返されることで歯に継続的な力が加わり、少しずつ歯の位置をずらしていってしまいます。

頬杖をつく、爪を噛む、唇を噛む、舌で歯を押すといった癖がある場合は、ご自身の癖を自覚し、意識して改善することが大切です。

ナイトガードの活用

寝ている間の歯ぎしりや食いしばりは、自分では気づきにくいものですが、歯や顎にものすごく大きな負担をかけています。

これらの習慣は、歯のヒビやすり減り、さらには歯並びの悪化に拍車をかける可能性があるため、早めに対策することが重要です。

歯医者で相談し、ナイトガードを作ってもらうのも一つの手です。

ナイトガードは寝ている間に装着することで、歯への負担を減らし、歯並びの悪化を防ぐことにつながります。

③定期検診の重要性

プロによるクリーニングのメリット

定期検診でのクリーニングは、日頃の歯磨きでは落としきれない歯垢や歯石を、徹底的にきれいにします。

特に歯並びが乱れている部分は磨き残しが多くなりがちですが、専門的な器具を使えば隅々まできれいにできます。

虫歯や歯周病の原因となる細菌の増殖をしっかり抑え、お口の中を常に健康な状態に保つことは、歯並びの悪化を防ぐ上でも非常に大切です。

専門家による状態チェック

歯医者での定期検診では、虫歯や歯周病だけでなく、歯並びや噛み合わせの変化についても細かく診てくれます。

例えば、特定の歯に負担がかかっている場合や今後の変化が予測される場合には、具体的な予防策や治療の選択肢を提示してくれます。

結果として大きな問題になる前に対応できるため、お口の健康を長く保つことにつながるのです。

まとめ

年を重ねることで歯並びが変化することは、誰にでも起こりえます。

しかし、それに気づいて自分に合った対策をすることで、口元の健康と美しさを長く保つことができます。

今日からできる小さな習慣を積み重ねて、これからも自信を持って笑顔で過ごせるよう対策をしていきましょう。

ストレスで歯が痛い?原因と対処法

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当、歯科衛生士の平野です。

「最近、歯がズキズキするんだけど…もしかして虫歯?」

そう思って歯医者さんに行っても、「うーん、特に問題ないですね」なんて言われた経験はありませんか?

もしかしたらその歯の痛みは、ストレスが関係しているかもしれません。

現代社会は、何かとストレスが多いものです。ストレスは私たちの心身に様々な影響を及ぼし、その一つとして歯の痛みを感じることがあります。

しかし「ストレスのせいかも?」と安易に考える前に、知っておくべき重要な点があります。

この記事では、ストレスによって引き起こされる歯の痛みについて、その原因の見つけ方、今すぐできる応急処置、再発を防ぐための根本的な解決策を解説します。

歯の痛みを引き起こす要因

歯が痛いと感じた時、最初に思い浮かべるのは虫歯や歯周病かもしれません。

しかし実はストレスも、歯に様々な影響を与える可能性があります。自己判断せずに、多角的な視点から痛みの原因を探ることが大切です。

①ストレスによる歯の痛みのメカニズム

歯ぎしりや食いしばり

ストレスを感じると、私たちの体は様々な反応を示します。その一つが、筋肉の緊張です。

特に顔や顎の筋肉が緊張しやすくなり、無意識のうちに歯を食いしばったり、歯ぎしりをしてしまうことがあります。

歯ぎしりや食いしばりといった行為は、歯や歯ぐきに負担を与え、炎症や痛みを引き起こす要因となります。

また、ストレスは自律神経のバランスを乱し、わずかな刺激に対しても「痛い」と感じやすくなる可能性があります。

ストレスで歯の痛みがある方の共通点

度々メンテナンスでの来院時に、歯の痛みを訴えるものの、歯に明らかな問題が見当たらない患者様がいらっしゃいます。

そのような方に生活状況を伺うと、忙しく不規則な生活を送っており、ストレスを抱えているケースが多いと感じます。

また、ご家族から就寝中の歯ぎしりを指摘される方も少なくありません。

②ストレス以外の歯の痛みの可能性

一方で、歯の痛みには様々な原因が考えられます。

虫歯(う蝕)

歯の表面が溶けることで神経が刺激され、痛みが生じます。冷たいものや甘いものがしみることがあります。

歯周病

歯ぐきや歯を支える骨が炎症を起こし、進行すると歯がぐらついたり膿が出たりします。

知覚過敏

歯の表面のエナメル質が剥がれ、象牙質が露出することで、冷たいものなどがしみやすくなります。

親知らずの炎症

親知らずが生える際に、周囲の歯ぐきが腫れて痛むことがあります。

また、親知らずが倒れ込むように斜めに生えていると、手前の歯との間に汚れが溜まりやすく炎症が起こりやすいです。

顎関節症

顎の関節やその周りの筋肉に異常が生じ、口を開け閉めする際に痛みや音がすることがあります。

③痛みの特徴から原因を推測する

痛みの種類や痛むタイミングによって、ある程度原因を推測できることがあります。

ズキズキとした強い痛み

虫歯が進行しているか、炎症が起きている可能性があります。

冷たいものがしみる痛み

知覚過敏の可能性があります。虫歯や歯周病でも、冷たいものがしみることがあります。

噛むと痛い

歯周病、歯のひび割れ、顎関節症などが考えられます。

特定の時間帯に痛む

ストレスによる食いしばりや歯ぎしりは、睡眠中や集中している時に起こりやすい傾向があります。

ストレスによる歯の痛みへの応急処置

「もしかしてストレスが原因かも…」と感じても、すぐに歯医者に行けない状況もあるかもしれません。

そんな時に試せる、応急処置をご紹介します。 ただし、この対処法は一時的なものなので、痛みが続く場合は必ず歯医者で診察を受けてください。

①今すぐできるリフレッシュ法

深呼吸を試す

意識的にゆっくりと深い呼吸を繰り返し、時間をかけてゆっくりと息を吐き出すことを試してみてください。これだけで自律神経が落ち着き、体の緊張がほぐれます。

軽いストレッチを行う

首や肩の周りの筋肉を、ゆっくりと伸ばしてみてください。

顔や顎の筋肉の緊張も、一緒に和らぐことがあります。

②自宅でできるセルフケア

市販の痛み止めを利用する

歯医者や薬剤師に相談し、ご自身の症状に合った鎮痛剤を使用することも一つの手段です。一時的に痛みを和らげることができます。

洗口液を使用する

殺菌効果のある洗口液でお口の中を清潔に保つと、炎症が悪化するのを防ぐ効果があります。

柔らかい食事を心がける

硬いものを噛むと歯や顎に負担がかかり、痛みを悪化させる可能性があります。

③日常生活での注意点

日中の歯の接触を避ける

上の歯と下の歯が触れていないか、意識してみてください。わずかにでも離すようにするだけで、顎の筋肉への負担を軽減できます。

私も経験がありますが、仕事などで集中することがあると歯が接触していたり噛み締めたりしがちです。

ストレスによる食いしばりや歯ぎしりは無意識に行われていることが多いので、意識的に注意することが大切です。

リラックスタイムを設ける

趣味に没頭したりお風呂にゆっくり入浴するなど、心身の緊張を解きほぐす時間を作りましょう。

就寝前の刺激物を控える

睡眠の質を低下させ、歯ぎしりを誘発する可能性があるため、寝る前のカフェインやアルコール摂取は控えましょう。

ストレスと歯の痛みを断つ根本対策

ストレスによる歯の痛みを繰り返さないためには、一時的な対処だけでなく根本的な原因に向き合っていく必要があります。

①自分に合った対処法を見つける

ストレスの要因を明らかにする

何が自分にとってストレスになっているのか、具体的に書き出してみると客観的に捉えやすくなります。

気分転換を試す

運動・趣味・友人との交流など様々な方法を試し、自分に合ったものを見つけましょう。

十分な休息を取る

質の高い睡眠をしっかりと確保し心と体を十分に休ませることで、ストレスに負けない体を作ります。

②歯医者で相談する

正確な診断を受ける

歯医者では様々な検査を行い、歯の痛みの原因が本当にストレスなのか、他の病気なのかを見分けることができます。

マウスピースの活用

睡眠中の歯ぎしりや食いしばりが原因の場合、マウスピースを作成することで、歯や顎への負担を軽減し痛みを和らげることがあります。

適切な治療を受ける

もしストレスによるものではなく他の原因であれば、早めに治療を開始することが大切です。

③生活習慣の改善

バランスの取れた食生活

栄養バランスの偏った食事は体の免疫力を低下させてしまい、ストレスに弱くなることがあります。

栄養バランスを意識して、食材を選びましょう。

適度な運動習慣

運動はストレス解消効果だけなく、心身の健康維持にも繋がります。

定期的な運動習慣を取り入れることがおすすめです。

規則正しい生活リズム

睡眠不足や不規則な生活は、自律神経のバランスを崩しストレスを感じやすくなります。

規則正しい生活リズムは、ストレスに強い心と体を作る上で大切です。

まとめ

ストレスによる歯の痛みは、決して珍しいことではありません。

「たかがストレス」と軽視すると、慢性化する可能性もあります。

自分の心と体のサインにしっかりと気づき、早めに対処することが大切になります。

もしストレスが原因かもしれないと感じたら、まずは今回ご紹介した応急処置を試してみて、できるだけ早く歯医者で相談してください。

専門家のアドバイスを受けながらストレスと上手に付き合い、健康的な毎日を過ごしましょう。

歯周病になりやすい人の特徴は?

「歯周病ってよく聞くけど、自分には関係ない」と思っていませんか?

日本人の約8割が歯周病と言われています。実は、歯周病は日本人の歯を失う原因の1位にもなっているのです。

「自分は大丈夫」と思っている方も、歯周病になりやすい生活習慣を送っているかもしれません。

この記事では歯周病になりやすい人の共通点と習慣をまとめています。

当てはまることがあれば今から気をつけて、歯周病になりにくい生活習慣を身につけましょう。

歯周病になりやすい人の共通点と習慣

①歯周病になりやすい人の共通点

不十分な歯磨き

毎日の歯磨きは、お口の健康を守るための基本です。

歯磨きをきちんとできていなかったり短時間で済ませてしまったりすると、プラークが長時間お口の中に留まり、歯周病菌が増える原因になります。

特に、奥歯の裏側や歯と歯の間は汚れが残りやすいので、意識して丁寧に磨くことが大切です。

歯周病菌の存在

歯周病は、歯周病菌による感染症です。

お口の中にはたくさんの細菌がいますが、中でも歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こし、歯を支える骨をじわじわと破壊していきます。

歯周病菌は、プラークの中で増殖しバイオフィルムと言う膜を作るため、いつもの歯磨きだけでは完全に取りきれないことがあります。

免疫力の低下

私たちの体は、細菌やウイルスから身を守る力を持っています。しかし、この免疫力が弱っていると、歯周病菌の活動を抑えられず、感染が広がりやすくなります。

免疫力の低下は、疲れ・ストレス・睡眠不足・栄養バランスの偏りなど、様々なことが原因で起こります。体の健康状態は、お口の健康とも深く関わっているのです。

喫煙習慣

喫煙は、歯周病の進行を早める大きな要因です。

タバコに含まれる有害物質は、免疫細胞の働きを邪魔するため、歯周病菌への抵抗力を下げてしまいます。

喫煙者はタバコを吸わない人に比べて歯周病が重症化しやすく、治療の効果も出にくい傾向があります。

ストレス

現代社会で働いているとなかなかストレスは避けられないものですが、過度なストレスは体に良くない影響を与えます。

免疫力の低下もその一つで、歯周病菌への抵抗力を弱める可能性があります。

また、ストレスは唾液の分泌量を減らします。唾液には、お口の中を洗い流し、細菌の増殖を抑える働きがあるため、唾液が減ると歯周病のリスクが高まります。

ストレスからくる歯ぎしりや食いしばりの癖も、歯の周りの組織に負担をかけ、歯周病を悪化させる原因になります。

遺伝的な要因

生まれ持った体質も、歯周病の発症や進行に関わっていると考えられています。

特定の遺伝子を持つ人は、歯周病にかかりやすいという研究報告もあります。

しかし、遺伝的な要因がある場合でも、適切なケアや生活習慣を心がけることで、発症のリスクを減らすことは可能です。

私が診ていた患者様で、遺伝的に歯周病になりやすく、30代から入れ歯になってしまった方も居らっしゃいました。遺伝的な体質があると歯周病が進行しやすいため、より丁寧に磨く必要があります。

全身疾患(糖尿病など)

糖尿病などの全身疾患を持つ人は、歯周病になりやすい傾向があります。

糖尿病は、免疫機能の低下を引き起こし、歯周病菌になりやすくします。また、血糖値が高い状態は歯周病菌を増やす可能性もあるようです。

そのため、全身の病気の管理と並行して、より一層丁寧な口腔ケアを行うことが大切です。

②歯周病リスクを高めるNG習慣

歯磨きをしない、またはいい加減

食後の歯磨きをサボったり、歯ブラシで表面を軽くこするだけの歯磨きでは、プラークをしっかり落とせません。

特に、寝ている間は唾液の量が減り細菌が増えやすいため、寝る前の念入りな歯磨きはとても大切です。磨き残しが多いと、プラークが長時間お口の中に留まり、歯周病のリスクを高めます。

歯間ブラシやデンタルフロスを使わない

歯ブラシだけでは、歯と歯の間や歯周ポケットの深いところのプラークを取り除くのは難しいです。

歯間ブラシは、歯と歯の隙間の大きさに合ったものを選び、丁寧に挿入します。

デンタルフロスは、歯と歯の間をゆっくりと滑らせ、歯ぐきの溝に沿って動かすことで、歯ブラシが届かない部分のプラークを除去できます。

私の経験上、歯間ブラシやデンタルフロスを使っている方と、使っていない方では磨き残しの残り方が全然違います。歯周病予防だけでなく、虫歯予防などお口全体の健康のためにも、歯間ブラシやデンタルフロスの使用は大切です。

砂糖が多い食事

砂糖は、お口の中の細菌のエサとなり、虫歯の原因になるだけでなく、歯周病菌の活動を活発にする可能性もあります。

甘いお菓子やジュースなどを頻繁にとる習慣は、お口の中の細菌バランスを悪くし、歯周病のリスクを高めます。

柔らかいものばかり食べる

硬いものをしっかり噛むと唾液の分泌が促されるため、歯の表面をきれいにする働きがあります。

また、噛むことによって歯ぐきが刺激され、血行が良くなるとも言われています。柔らかいものばかりの食事では、その効果が得られにくく、プラークが停滞しやすくなる可能性があります。

口呼吸

口で呼吸をすると、お口の中が乾きやすくなります。

唾液には、細菌を洗い流したりする自浄作用がありますが、お口の中が乾燥するとこの働きが弱まります。

その結果、細菌が増えやすくなり、歯周病のリスクが高くなります。

歯科医院での定期検診を受けない

歯科医院での定期検診は、自分では気づきにくい初期の歯周病を見つけるチャンスです。

痛みがないと歯医者に行かないという方が多いですが、歯周病は痛みが出ないので歯医者に行かない限り気づかないことが多いです。

また、歯科衛生士による専門的なクリーニングでは、歯ブラシでは落としきれないプラークや歯石を徹底的にキレイにします。

定期的な検診とクリーニングは、歯周病の予防と早期発見・早期治療に不可欠です。

歯周病になりにくくするための予防策

①丁寧な歯磨きを習慣にする

歯ブラシの選び方と正しい動かし方

歯ブラシは、自分の歯や歯ぐきの状態に合ったものを選びましょう。

力を入れすぎると歯ぐきを傷つける原因になるため、軽い力で細かく動かすのが基本です。

歯の表面だけでなく、歯と歯ぐきの境目、奥歯の裏側など、すみずみまで丁寧に磨くように心がけましょう。

歯磨き粉の選び方

歯磨き粉には、虫歯予防のためのフッ素だけでなく、歯周病予防に効果的な抗炎症成分・殺菌成分などが含まれているものもあります。

ご自身のお口の状態に合わせて、適切な歯磨き粉を選ぶようにしましょう。

歯間ブラシやデンタルフロスを活用する

歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間や、歯周ポケットの奥のプラークを取り除くために、歯間ブラシやデンタルフロスは役立つ道具です。

歯間ブラシは、歯の間の隙間の大きさに合ったサイズを選び、無理なく挿入できるものを使用します。デンタルフロスは、歯と歯の間をゆっくりと滑らせ、歯ぐきの溝に沿って丁寧に動かしましょう。

②生活習慣を見直す

バランスの取れた食生活を心がける

ビタミン やミネラルは、免疫力を高め、歯の周りの組織の健康を保つために重要です。偏った食事ではなく、様々な食品をバランス良く摂るように心がけましょう。

特に、 ビタミンCや ビタミンE、カルシウムなどは、歯周病予防に役立つと言われています。また、砂糖を多く含む食品や飲み物は控え、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。

禁煙する

喫煙は、歯周病の進行を早めるだけでなく、治療の効果を妨げる可能性もあります。

タバコをやめることで、歯ぐきの血行が良くなり、免疫機能も回復に向かうため、歯周病のリスクを減らすことができます。

ストレスを溜めない工夫をする

ストレスは、免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる要因となる可能性があります。適度な運動、趣味の時間を持つ、十分な睡眠をとるなど、自分に合った方法でストレスを解消するように心がけましょう。

リラックスできる時間を持つことは、心と体の健康だけでなく、お口の健康維持にもつながります。

定期検診とクリーニング

歯科医院での定期検診では、自分では気づきにくい初期の歯周病を発見したり、歯磨きの状態をチェックしてもらったりすることができます。

定期的に歯科医院を受診し、口腔内の健康状態をチェックしてもらうことが、歯周病予防につながります。

まとめ

歯周病は生活習慣病の一つであり、日々のケア次第で予防することが可能です。

丁寧な歯磨き・歯間ブラシやデンタルフロスの使用・バランスの取れた食生活・禁煙・ストレス管理・定期的な歯科検診は、歯周病になりにくい人の共通の習慣です。

この習慣を今日から実践し続けていくことが、将来の歯の健康を守るためにとても大切です。

もし口腔ケアに不安がある場合や歯周病の症状が気になる場合は、歯医者で相談しましょう。

正しいケアを身につけ、歯周病に負けない健康なお口を維持していきましょう。

虫歯治療後に感じる3つの「困った」原因と対策

日本橋にある歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「虫歯の治療は終わったはずなのに、まだ痛む」「冷たいものがしみる」

と感じたことはありませんか?

虫歯治療後の痛みや、冷たいものがしみる・腫れや違和感などの不快な症状には、いくつかの理由が考えられます。一時的な反応であることもあれば、もしかしたら再発の前兆かもしれません。

今回は、虫歯治療後に多くの人が経験する3つの「困った」について、その原因と具体的な対策を詳しく解説します。

治療後に起こりやすい3つの「困った」

①治療直後の痛み

治療による刺激と炎症

虫歯になった部分を削る・薬剤を使用するなどの治療は、健康な歯や神経にとって刺激となり、炎症を引き起こすことがあります。

特に、大きな虫歯や神経に近い部分の治療では、痛みが出やすいです。

また、治療中に歯や歯ぐきにちょっとした力が加わるだけでも、炎症につながることがあります。

私も以前、虫歯の治療で麻酔が切れた後、ズキズキとした痛みに悩まされました。

夜まで痛みが続き、「このまま痛かったらどうしよう…」と不安になりましたが、翌日にはすっかり治っていました。

「虫歯をとったのに、なんでまだ痛いの?」と思いがちですが、治療直後は神経が刺激を受け敏感になっていることが多いので、しばらく様子をみることも大切です。

治療後すぐにできる対策

治療後の痛みには、まず安静が一番です。

激しい運動や硬いものを噛むことは避け、治療した部分に負担をかけないようにしましょう。

痛みが強いときは、頬の上から冷やしたり、市販の痛み止めを飲むのも一つの方法です。ただし、自己判断で長く薬を飲み続けることは良くないので、症状が改善しない場合は遠慮せずに歯医者で相談しましょう。

②冷たいものがしみる

詰め物と歯のわずかな隙間

丁寧に作られた詰め物や被せ物も、ごくまれに歯との間にほんの少しの隙間ができてしまうことがあります。この隙間から冷たい刺激が歯の奥の神経に伝わり、しみてしまうことがあるのです。

治療直後ではなく、数日経ってから症状が出始めることもあります。

エナメル質の変化

虫歯治療の際に、歯の表面を覆っているエナメル質が部分的に削られたり、薬剤の影響を受けたりすることもあります。

エナメル質は外からの刺激を神経に伝えにくくする役割があるので、それが一部失われると、冷たいものなどの刺激が直接神経に伝わりやすくなります。

症状が改善するまでの期間と過ごし方

冷たいものがしみる症状は、数日から数週間程度で自然に良くなることが多いです。

しかし、1ヶ月以上続く場合やひどくなる場合には、被せ物が合っていないなど他の原因が考えられるため、歯医者で診てもらいましょう。

症状がある間は、冷たいものや熱いものを避け、刺激の少ない食事を心がけてください。

③腫れや違和感

一時的なものと注意が必要なものの見分け方

深い虫歯の治療や抜歯といった大掛かりな治療の後には、一時的に腫れることがあります。

この腫れは治療による炎症反応で、通常は数日かけて徐々に引いていきます。

しかし、腫れが引かない・悪化する・強い痛み・発熱がある場合は、感染の可能性も考えられるので、すぐにかかりつけの歯医者に連絡する必要があります。

違和感の原因

治療後の違和感の原因としては、詰め物や被せ物の高さがほんの少し変わったことによる噛み合わせの変化という場合もあります。

わずかな噛み合わせの変化の場合、時間が経つにつれて慣れることが多いですが、気になる場合は調整してもらうと良いでしょう。また、治療によって歯ぐきに炎症が起きた場合も、一時的な違和感として感じることがあります。

症状が続く期間の目安と対処法

①痛みの目安

痛みのピークは?

治療後の痛みのピークは、麻酔が切れてから数時間後がピークです。その後は徐々に和らいでいくのが通常で、軽い虫歯治療であれば翌日にはほとんど気にならなくなることもあります。

深い虫歯治療や神経の処置・抜歯をした場合は、数日痛むことがあります。

痛みが徐々に引いていくかを確認し、ひどくなる場合は歯医者へ相談してください。

「しみる」「ズキズキする」それぞれの期間と対処

「しみる」ような痛みは、一時的なことが多く、数日から数週間で改善することが多いです。

刺激物を避け、優しく歯磨きをしましょう。

「ズキズキする」痛みは炎症の前兆かもしれません。

特に悪化する、腫れや発熱を伴う場合はすぐに歯医者に連絡してください。

軽い痛みの場合は安静にしたり冷やすことで落ち着くこともありますが、症状がおさまらない場合は痛み止めの服用も検討しましょう。

すぐに歯医者に行くべき症状

我慢できないほどの激しい痛みで夜も眠れない・腫れがひどくなる・熱がある・口が開けにくい・飲み込みにくい・以前よりも痛みが強くなっている場合は、すぐに歯医者で診察を受けてください。

そのまま放っておくと症状が悪化し、治療が長引く可能性があります。

②治療後の生活で気をつけること

食事の取り方

治療直後は麻酔が切れるまで食事を控え、その後も熱すぎるもの・冷たすぎるもの・硬いもの・刺激物は避けて、柔らかくて歯に優しい食べ物を選びましょう。

治療した歯で無理に噛まず、ゆっくりとよく噛んで食べることも大切です。

歯磨き

柔らかい歯ブラシで丁寧に磨き、治療した部分をゴシゴシ磨くことは避けましょう。

歯と歯ぐきの境目や詰め物・被せ物の周りは特に丁寧にブラッシングし、フッ素入りの歯磨き粉を使用することもおすすめです。

デンタルフロス・歯間ブラシも積極的に使い、歯ブラシが届きにくい部分の汚れも落としましょう。

③再発防止のための習慣

定期的な歯科検診とクリーニング

定期的に歯医者でチェックしてもらうことで、初期の虫歯や詰め物・被せ物の不具合を早期発見でき、悪化を防ぐことができます。

歯科衛生士による専門的なクリーニングで、歯ブラシでは落としきれない歯石やバイオフィルムをきれいにしてもらうことも大切です。

正しい歯磨きと習慣

歯医者や歯科衛生士に正しい歯磨きの仕方を教えてもらい、実践しましょう。

歯ブラシだけでなく、デンタルフロス・歯間ブラシを習慣にして、歯と歯の間や歯ブラシが届きにくい部分の汚れをしっかり落とすことが大切です。

特に寝ている間は細菌が増えやすいので、寝る前に丁寧な歯磨きを心がけましょう。

食生活の見直しと甘いものを控える

砂糖は虫歯菌の大好物なので、甘いお菓子やジュースを摂取する回数を減らし、だらだらと食べ続けるのは避けましょう。

バランスの取れた食事をきちんと摂ることも、健康な歯を保つために大切です。

まとめ

虫歯治療後の痛みや不快な症状には、それぞれの原因と適切な対処法があります。

症状が長引いたり、ひどくなったりする場合は、自己判断せずに歯医者で相談することが大切です。

そのままにしておくと悪化してしまうこともあるので、治療後少しでも気になることがあれば、治療を受けた歯医者へ電話で聞いてみるのも一つの手です。

また、虫歯の再発を防ぎ健康な歯を長く保つためには、治療後の適切なケアと生活習慣を見直すことがとても大切です。

定期的な歯科検診は、初期虫歯や虫歯の再発など、新たな問題を早く見つけることにつながります。

定期的な歯科検診・正しいセルフケアの習慣・食生活の改善を心がけ、虫歯に悩まされない快適な毎日を目指しましょう。

口内炎の原因と5つの対処法

日本橋の歯医者、「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「また口内炎ができてしまった」

「なかなか口内炎が治らなくて困る」

そのような経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

口内炎は、誰もが経験したことのある症状のひとつです。

私も学生時代に口内炎ができやすく、治ってもまたすぐできる、を繰り返していた時期があります。今ではめっきりできなくなりましたが、その時期は口内炎が多発していました。

実はそのように口内炎が繰り返しできてしまうのには、いくつかの原因が考えられます。

この記事では、口内炎の原因と、今すぐ自分でできる簡単なケア方法を紹介します。

口内炎がなかなか治らない、治ってもまたすぐできてしまう、と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの口内炎は何が原因?

口内炎は、お口の中の粘膜に炎症ができる症状の総称です。

口内炎ができるのには、さまざまな要因が関与しています。主な原因は、以下の通りです。

①免疫力の低下

生活習慣による免疫力の低下

生活習慣が乱れて免疫力が低下すると、口内炎ができやすいです。

生活習慣の乱れとは、ストレスや睡眠不足、疲労などが考えられます。

人間の体は、病原菌などから身を守るよう免疫システムがありますが、生活習慣が乱れてこの免疫システムが低下してしまうと、普段は問題にならないような細菌が活性化してしまい、口内炎ができてしまう可能性があります。

私が過去に口内炎がよくできていた原因も、この免疫力の低下ではないかと考えています。当時学生で、学校以外にもアルバイトや友人との付き合い等々で疲労が溜まっていたためと感じています。

お仕事などで睡眠不足の状態が続いていたり、ストレスや疲れを抱えている方は、注意が必要です。

栄養バランスの乱れによる免疫力の低下

ビタミンB群、ビタミンC、鉄分などは、お口の粘膜の健康維持に関わっており、この栄養素が不足すると口内炎ができやすいです。

日々の忙しさから生活習慣が乱れている方は、食事のバランスも乱れがちです。

コンビニの食事や外食ばかりでは偏った食生活になりやすく、これらの栄養素が不足してしまい、口内炎のリスクを高めます。

②物理的な刺激

歯ブラシや入れ歯による摩擦

歯ブラシが強く当たりすぎてしまったり、入れ歯や矯正器具が合わずに強く当たる部分があると、傷になってしまい、そこから口内炎となることもあります。

お口の粘膜はデリケートであるため、歯ブラシや入れ歯以外にも、硬い食べ物や尖った部分のある食べ物で傷ができ、口内炎となってしまうこともあります。

外傷

怪我でお口の中に傷ができてしまったり、お食事中に間違えて頬を噛んでしまった場合も口内炎となってしまうことがあります。

また、私も経験があるのですが、口内炎になっているところは少し腫れて膨れているため、噛んでしまいやすく、口内炎の周りを噛んでさらに口内炎ができるということがあります。

口内炎ができている際には、食事中には注意が必要です。

③お口の中の環境

唾液の減少

唾液は、お口の中の細菌の増殖を抑えたり、粘膜を保護する働きがあります。しかし、なんらかの原因で唾液の分泌量が少なくなってしまうと、お口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなり口内炎ができやすいです。

また、お口が乾燥していると粘膜も傷つきやすく、そう言った面でも口内炎ができる原因になります。

歯磨き不足

歯磨きが不十分であったり、歯間ブラシやフロスを使用していなかったり、プラークコントロールがしっかりできていないと、お口の中に細菌が繁殖します。そのような状態も、口内炎のリスクを高めます。

④特定の食品や薬剤による影響

アレルギー反応

特定の食べ物や金属に対し、アレルギー反応を起こし、口内炎ができてしまう場合もあります。

その食べ物の摂取を控えたり、お口の中の銀歯や入れ歯の金具などが原因となっている場合は、アレルギー反応を起こさない素材に交換する必要があります。

薬剤の副作用

一部の薬剤は副作用として口内炎ができることがあります。あまりにも症状がひどい場合は、主治医に相談しましょう。

薬となると服薬を中止するわけにもいきませんが、お口の中を綺麗に保つことで、症状の悪化を防ぐことができます。

自分でできる口内炎の治し方

一度治った口内炎が何度も再発する場合、根本的な原因が潜んでいる可能性があります。

再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。

多くの口内炎は、適切なセルフケアをすることによって症状が緩和され、自然に治ることが多いです。

ぜひ、今すぐ試せそうなことから試してみてください。

①痛みを和らげる応急処置

うがい薬の使用

口内炎の痛みを和らげるための応急処置として、刺激の少ないうがい薬を使用するのがおすすめです。炎症を抑える成分や殺菌効果のあるうがい薬を選び、用法・用量を守って使用しましょう。

塗り薬や貼り薬の活用

また、市販の塗り薬や貼り薬も、口内炎を保護し、炎症を鎮める効果が期待できます。薬剤師や登録販売者に相談し、ご自身の症状に合ったものを選ぶと良いでしょう。

私は以前、塗り薬がすぐ唾液で流れ、口の中が気持ち悪くなってしまうため、塗り薬が苦手でした。しかし、シールタイプのものだと、流れずに外部の刺激からも守ることができたので、とても良かったです。塗り薬が苦手な方は貼るタイプがおすすめです。

また、口内炎ができるということはビタミンも不足している状態なので、サプリメントでのビタミン摂取もおすすめです。

症状が長引く場合は歯医者で診察を受けて、お薬を処方してもらうこともできます。

②刺激物を避けた食事

香辛料や酸味の強い食品を控える

口内炎ができているときは、食べ物に触れるだけでも強い痛みを感じることがあります。そのため、香辛料や酸味の強い食品は、刺激が強く、痛みを悪化させる可能性があるため、できる限り控えるようにしましょう。

熱すぎる食べ物を避ける

熱すぎる食べ物も、香辛料や酸味の強いものと同様に刺激となるため、冷ましてから食べるように心がけてください。柔らかく刺激の少ない食事を選ぶことが、治癒を促す上で大切です。

③生活習慣の見直し

バランスの取れた食事を心がける

前述した通り、栄養バランスを整えることが、口内炎の予防や再発防止において大切です。

ビタミンB群を意識して摂取し、偏食を避けるようにしましょう。

質の高い睡眠を確保する

体の免疫力を高め、治癒を促進するためには、十分な休息と睡眠が不可欠です。

疲れていると免疫機能が低下し、口内炎の治りが遅くなることがあります。できるだけ睡眠時間を確保しましょう。

ストレスを溜め込まない工夫をする

日々のストレスを溜め込まないように、適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることも大切です。

心身ともにリラックスできる時間を持つように心がけましょう。

④口腔ケアの徹底

毎食後の丁寧な歯磨き

口の中を清潔に保つことは、口内炎の予防においてとても大切です。毎食後には丁寧に歯を磨きましょう。

デンタルフロスや歯間ブラシの活用

歯ブラシだけでは届きにくい歯と歯の間には、デンタルフロスや歯間ブラシを積極的に活用しましょう。

歯ブラシだけでは、お口の中の汚れの60%しか除去できないと言われています。

デンタルフロスや歯間ブラシは毎日使用しましょう。

刺激の少ない歯磨き粉を選ぶ

口内炎ができていると、歯磨き粉がしみる場合もあります。

その場合は、香料や研磨剤が少ない、低刺激の歯磨き粉を選ぶように心がけると良いでしょう。

⑤隠れた病気の可能性

全身疾患との関連性

2週間以上経っても治らない場合や、症状が重い場合、繰り返し発症する場合は、他の病気が隠れている可能性もあります。

自己免疫疾患の可能性

ベーチェット病やクローン病などの病気にかかっていると、口内炎の症状を伴うことがあります。あまりにも頻繁に口内炎を繰り返す場合は、自己判断せずに病院を受診しましょう。

まとめ

口内炎は、免疫力の低下や、口腔内の不衛生、物理的な刺激、アレルギーや薬の影響など、様々な要因で発症します。

多くのものは2週間程度で治りますが、1ヶ月以上など長期に渡って症状が続いていたり、症状が重い場合は、他の病気の可能性もあるため、歯医者を受診し確認してもらいましょう。

また、日頃の健康管理やお口のケアで口内炎は防ぐことができます。

健康的に過ごすためにも、定期的に歯科の検診を受けましょう。

歯石がつきやすい人の原因と対策

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「毎日しっかり歯を磨いているのに、気がつくとまた歯石がついてしまう…」

という経験はありませんか?

月に何回も歯医者でクリーニングするわけにもいきませんし、正直困ってしまいますよね。

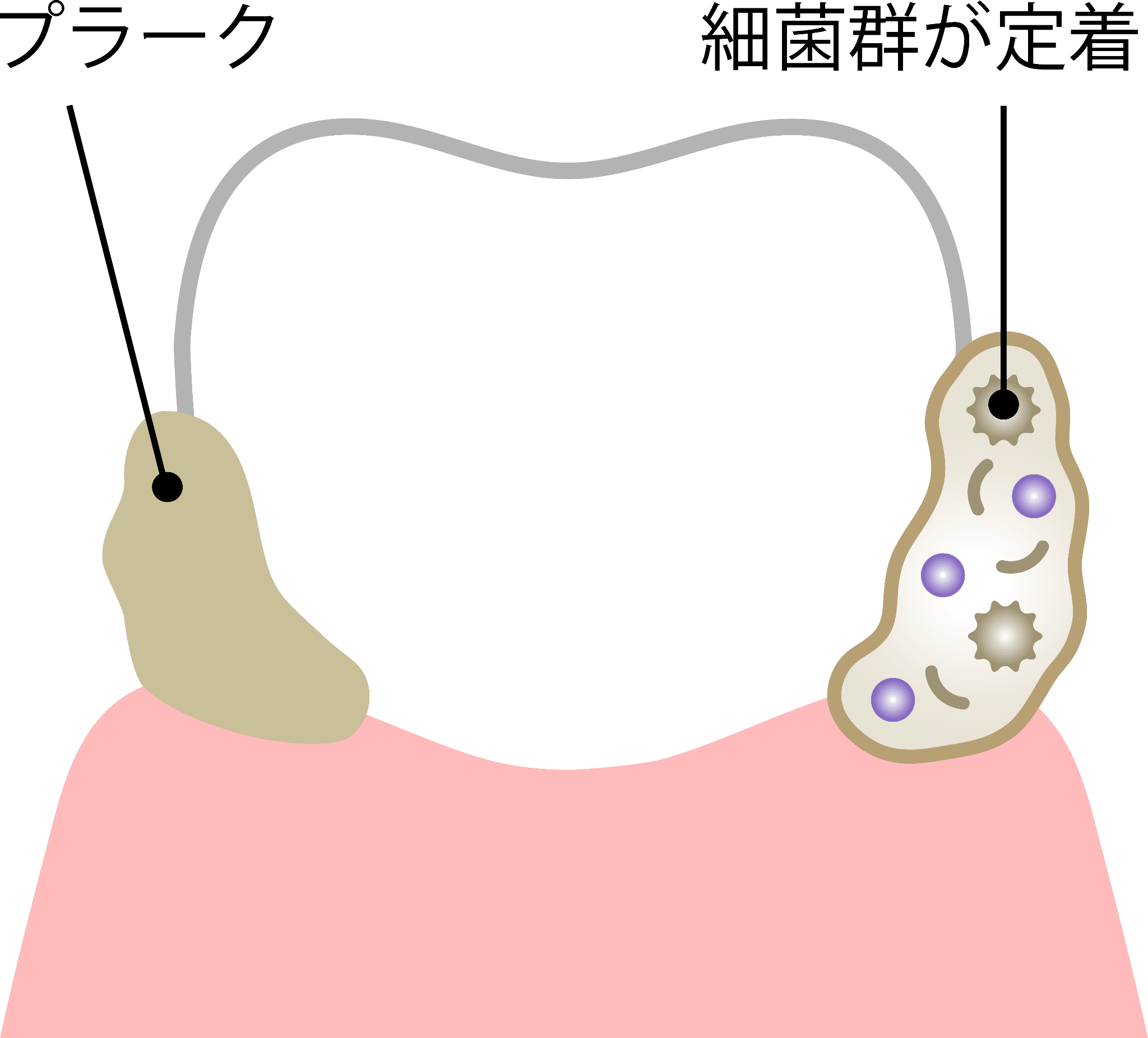

歯石の正体は、歯磨きで落としきれなかったプラークが、唾液の中の成分でカチカチに硬くなったものです。そのため、十分な歯磨きができていないと歯石はつきやすいです。

でも実は、十分に磨いていても、歯石がつきやすいタイプの方もいます。

歯磨き以外にも、私たちの普段の生活習慣など、色々な理由が複雑に関わって、歯石がつきやすくなることがあるんです。

今回は、歯石がつきやすい原因から、今日すぐに始められる簡単な対策まで、詳しくご紹介します。「もしかして、私歯石がつきやすいタイプかも?」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

歯石がつきやすい人の特徴

歯石は、お口の中にいる細菌のかたまりであるプラークが、唾液の中のミネラルとくっついて硬くなったものです。

歯石のつきやすさは、単に歯磨きが足りないだけでなく、私たちの体質や生活習慣など、色々な理由が影響しています。

①お口の環境

唾液が多い人

唾液には、プラークを硬くする成分が含まれているため、唾液の量が多いと、それだけ歯石がつきやすくなることがあります。

アルカリ性の唾液の人

唾液の性質がアルカリ性寄りだと、歯石がつきやすい傾向があります。

一方で、酸性の唾液は虫歯になりやすいですが、アルカリ性の唾液は歯石がつきやすい代わりに、虫歯には比較的強いと言われています。

私自身、過去に唾液の検査をした経験がありますが、やや酸性よりで虫歯のリスクが高いという結果でした。思い返せば、虫歯になることはあっても、目で確認できるほどの歯石がついた経験はありません。

どちらの唾液のタイプにも利点と欠点がありますが、「虫歯になりにくいから」「歯石がつきにくいから」と油断せずに、毎日の歯磨きや歯医者での定期検診を怠らないことが大切です

歯並びが凸凹

歯が重なっていたり、デコボコしている歯並びは歯ブラシの毛先がうまく届かない部分を作ってしまいます。

そうすると、そこにプラークが残りやすくなり、時間をかけて硬くなり歯石になってしまいます。

お口が乾燥しやすい

唾液には、お口の中を常に潤して、細菌を洗い流す大切な働きがあります。

しかし、ストレスや薬の副作用、口呼吸などのせいで唾液が減ってしまうと、お口の中が乾燥しやすくなります。

すると、プラークが洗い流されにくくなり、歯の表面に長く留まって、歯石になるリスクが高まってしまうのです。

②生活習慣

普段の生活習慣も、歯石のつきやすさに影響を与えていることがあります。

タバコを吸う

タバコのヤニ自体が歯にこびりつきやすく、そのザラザラした表面はプラークがさらに付きやすい温床になります。

その結果、歯石もどんどんつきやすくなってしまいます。

また、喫煙する人は、無意識のうちに口で呼吸していることが多く、お口の中が乾燥しやすくなることも、歯石のリスクを高めます。

甘いものが好き

甘い食べ物や飲み物には、細菌の大好物である糖分がたくさん含まれています。

これらを頻繁に摂ると、お口の中の細菌がプラークをどんどん作ってしまいます。

プラークが増えれば、当然それを元にできる歯石も増える、というわけです。

体の抵抗力が弱い

風邪をひいたり、疲れていたりして体の抵抗力が弱っていると、お口の中の細菌のバランスも崩れやすくなります。

普段はおとなしい細菌が暴れだしたり、いつもよりプラークがたくさん作られたりして、結果的に歯石もつきやすくなることがあるのです。

歯石をつきにくくする対策

では、どうすれば歯石がつきにくくなるのでしょうか?

歯石は元をたどればプラークが硬化したものなので、プラークコントロールが一番大切です。

プラークを減らすための具体的な方法について解説します。

もし「歯石がつきやすい」と感じているなら、今日からできる簡単な対策を始めてみましょう。

①自宅での口腔ケアを見直す

自分に合った歯ブラシを選ぶ

歯ブラシのヘッドの大きさや毛の硬さは、人それぞれのお口に合ったものを選ぶことが大切です。かかりつけの歯医者があれば、相談してみるのも良いでしょう。

正しい歯磨き

歯磨きの回数が少なかったり、歯磨きの時間が短いと、お口の中に細菌が長時間留まることになります。

また、何かをしながら磨くのではなく、しっかり丁寧に歯磨きをする必要があります。

歯ブラシの持ち方、動かし方、磨く順番を意識するだけで、プラークの除去率はぐんとアップします。

私は、これまでたくさんの方の磨き残しを染め出しして実際に見てきましたが、多くの場合、プラークが残りやすいのは、歯間と、歯と歯ぐきの境目の部分です。

歯ブラシの毛先を小刻みに動かしながら、歯と歯の間に入れ込むこと、歯と歯ぐきの境目に当てることを意識して、歯を磨きましょう。

歯ブラシ以外のプラスαのアイテム

歯ブラシだけでは、お口の中の汚れの約6割しか落とせないと言われています。

デンタルフロス、歯間ブラシ、タフトブラシなど、ご自身の歯の状態に合わせて、積極的に使用しましょう。

また、マウスウォッシュや舌ブラシなども、お口の細菌を減らすことに役立ちます。

適切な歯磨きのタイミング

睡眠中は唾液の分泌量が減少し、細菌が繁殖しやすい状態になります。

そのため、1日の中で寝る前の口腔ケアをより丁寧に行うことが大切です。

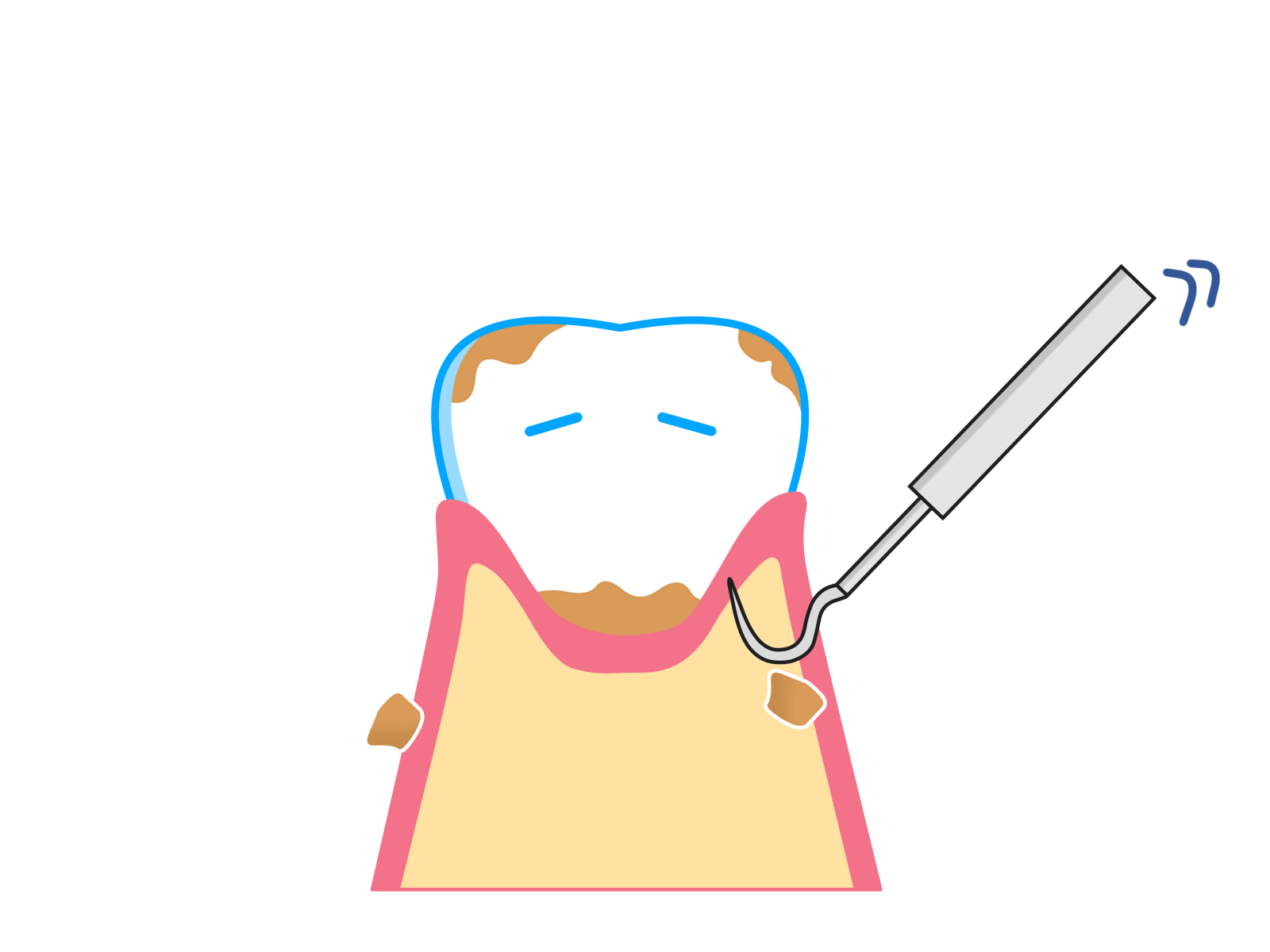

②プロの力を借りる

定期的なメンテナンス

特に歯の痛みなどの自覚症状がない場合でも、定期的に歯医者でクリーニングを受けることをおすすめします。

自分では気づかないうちに歯石がついていたり、クリーニングの際に虫歯などのトラブルが見つかることも多いです。

専用の器具で徹底的に

歯医者のクリーニングでは、専用の器具や材料を使って、こびりついた歯石をしっかり取り除いて、歯の表面をツルツルに磨きます。

特に、歯と歯ぐきの間の溝の歯周ポケットと呼ばれる部分は、日頃の歯ブラシではなかなか清掃が難しい場所です。

一見綺麗に歯磨きできていると思っていても、意外と歯周ポケット内にはプラークや歯石が残っている可能性があるため、歯医者での専門的なクリーニングは不可欠です。

③歯石を自分で取ることはできる?

歯ぐきを傷つけるリスク

市販の歯石取りのグッズもありますが、自分で取ろうとするのはやめましょう。

歯石は見えにくいところにつきやすく、自分で無理にどうにかしようとすると、歯の粘膜や歯自体を傷つけてしまう可能性が大きいです。

うまい具合に一部分が取れたとしても、完全に除去することは難しいでしょう。

歯科医療従事者も自分では行わない

歯石の除去を専門とする私たち歯科衛生士でさえ、自分の歯石を自分で取ることはありません。

私たちも皆さんと同じように歯医者に定期的に通ったり、スタッフ同士で相互にクリーニングを行う場合がほとんどです。

自分一人では裏側の細かい部分までしっかりと確認することは難しく、歯ぐきの内部に触れる処置は、衛生的な観点からも滅菌した器具を使用するべきだと考えています。

④生活習慣を見直す

禁煙チャレンジ

歯石予防だけでなく、健康のためにも禁煙は大きなメリットがあります。

もし喫煙をしている方で、歯石のつきやすさをお悩みの方が居れば、これを機に禁煙を視野に入れてみるのはいかがでしょうか。

甘いものとの付き合い方を見直す

甘いものを食べる回数や量を減らすだけでも、お口の中の細菌を減らす助けになります。

また、甘いものの食べ過ぎは、虫歯や歯石などの問題だけでなく、健康にも影響します。

意識して鼻呼吸をする

口呼吸はお口の中を乾燥させて、細菌を増やしやすくします。何気なくお口が開いていることが多い方は、普段から意識して鼻で呼吸するように心がけましょう。

まとめ

歯石は、プラークが残っている限り、どうしてもついてきてしまいます。

歯石がつきやすいと感じる方も、毎日の歯磨きを工夫することで、歯石をつきにくくすることは可能です。

「もしかして私、歯石がつきやすい?」と感じたら、今回掲載している色々な原因を思い出してみてください。そして、今日からできる簡単な対策を一つでも二つでも始めることが、未来の健康な歯につながります。

しかし、どんなにしっかり対策している方でも、期間が開くと、どうしてもある程度の歯石はついてしまいます。

大事なのは、ついてしまった歯石を放置せずに、毎日のセルフケアと歯医者での定期的なクリーニングをしっかりと行うことです。

歯石を放置しそのままにしてしまうと、歯周病や虫歯などのリスクを高めることに繋がるため、歯医者での定期的なクリーニングを受けていない方は、早めに歯医者を受診するよう心がけましょう。