デンタルニュース

インプラントの周りが腫れたら要注意!「インプラント周囲炎」とは?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラントは「第二の永久歯」とも言われるほど、しっかり噛めて自然な見た目を再現できる治療法です。

しかし、周囲の歯ぐきや骨に炎症が起きる「インプラント周囲炎」を放っておくと、せっかくのインプラントを失ってしまうこともあります。

つい「痛くないから大丈夫」と自己判断してしまいがちですが、油断は禁物です。

今回は、インプラント周囲炎の特徴や原因、予防法を解説していきます。

インプラントの周りが腫れるのは「インプラント周囲炎」の症状かも

①インプラント周囲炎とは?

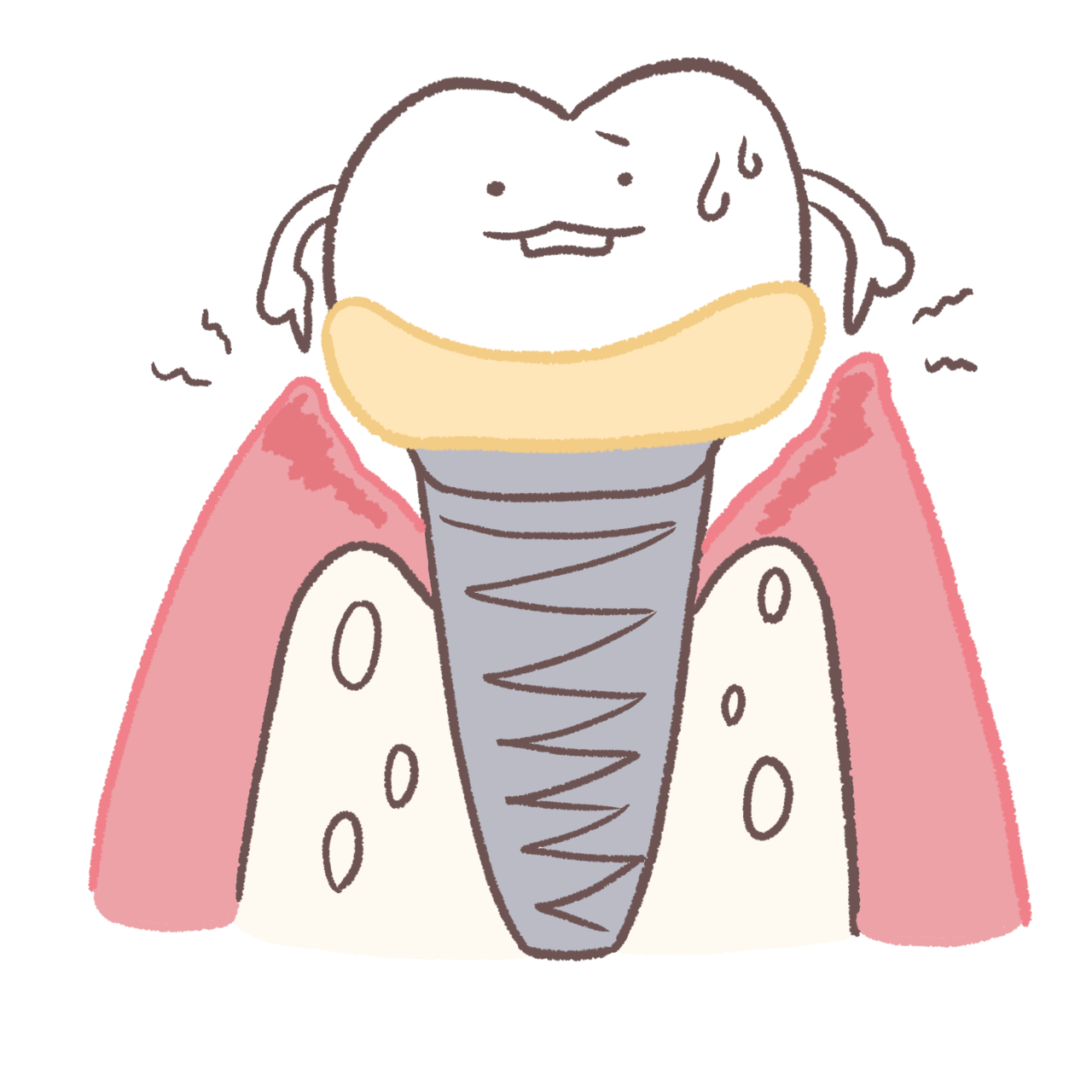

インプラントを支える骨が溶けてしまう病気

インプラントは人工の歯根をあごの骨に埋め込んで固定します。

そのため、あごの骨の健康を保てることが長持ちのカギです。

しかしインプラント周囲炎が進行すると、炎症によって骨が少しずつ溶けてしまい、支えが弱くなってしまいます。

天然の歯と違い、神経がないため痛みを感じにくく、気づいたときにはかなり骨が失われていることも珍しくありません。

レントゲンで初めて進行が分かるケースも多く、早期発見がとても大切です。

痛みが少なく気づきにくいのが特徴

インプラントには神経がないため、虫歯や歯周病のような「ズキズキとした痛み」は起こりにくいです。

そのため、腫れや出血、違和感といった軽い症状を見逃してしまいがちです。

私が担当した患者さんの中でも、違和感を放置して数ヶ月後には骨の吸収が進行していた例がありました。

見た目が変わらなくても、腫れや出血が続く場合は早めの受診が必要です。

②インプラント周囲炎の主な原因

歯垢・歯石が溜まりやすい構造的な特徴

天然の歯には、歯の根っこの周りに「歯根膜」と呼ばれる膜があり、細菌感染から守る役割をしていますが、インプラントには「歯根膜」が存在しません。

そのため、細菌が侵入すると防御機能が弱く、炎症が広がりやすい構造になっています。

また、人工の歯と歯ぐきの境目は小さな段差やすき間ができやすく、そこにプラークがたまりやすいです。

通常の歯ブラシだけでは届きにくい場所も多く、適切な補助清掃用具を使わないと炎症の温床になってしまいます。

メンテナンス不足や自己流ケアのリスク

インプラントは「入れたら終わり」ではなく、定期的なメンテナンスと正しいホームケアが不可欠です。

特に、インプラント専用の清掃方法を理解せずに自己流でケアしていると、日々の磨き残しが出て炎症が進行することがあります。

私が担当してきた患者さんの中でも、数年メンテナンスを受けていなかった方は、来院した時にすでに骨吸収が進んでいるケースが目立ちました。

定期的なチェックとプロのクリーニングが、炎症を防ぐ最大のポイントです。

放置するとどうなる?進行段階と起こりやすいトラブル

①インプラント周囲粘膜炎(初期段階)

見た目の変化は軽くても炎症は始まっている

この段階では、見た目の変化はほんのわずかで、歯ぐきの色がわずかに赤くなる・ブラッシング時に少し血が混じる程度ということもあります。

痛みはないことがほとんどで、患者さん自身が異常に気づくのは難しいです。

しかし、検査での出血やわずかな腫れなど、早期の症状ははしっかりと現れます。

見た目が軽いからといって放置しないことが大切です。

この段階ならセルフケア+歯科処置で改善可能

インプラント周囲粘膜炎の段階であれば、毎日のセルフケアと歯医者でのクリーニングで改善が可能です。

歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシを適切に使い、プラークをしっかり取り除くことが大切です。

さらに、歯医者で専用器具を使って清掃・消毒を行えば、炎症が落ち着く場合が多いです。

②インプラント周囲炎(中〜重度)

歯ぐきの腫れ・出血・膿が出ることも

中〜重度のインプラント周囲炎は、炎症が歯ぐきだけでなく骨にまで広がった状態です。

この段階のインプラント周囲炎では、歯ぐきの腫れが目立ち、ブラッシング時や軽く触れただけで出血することがよくあります。

さらに症状が進むと、歯ぐきから膿が出ることもあり、特有の口臭を感じるケースも見られます。

私が診療で印象的だったのは、見た目はそこまでひどくなさそうでも、触診すると歯ぐきから膿が滲み出てきた患者さんです。

見た目だけでは進行度が分からないため、定期的なチェックが欠かせません。

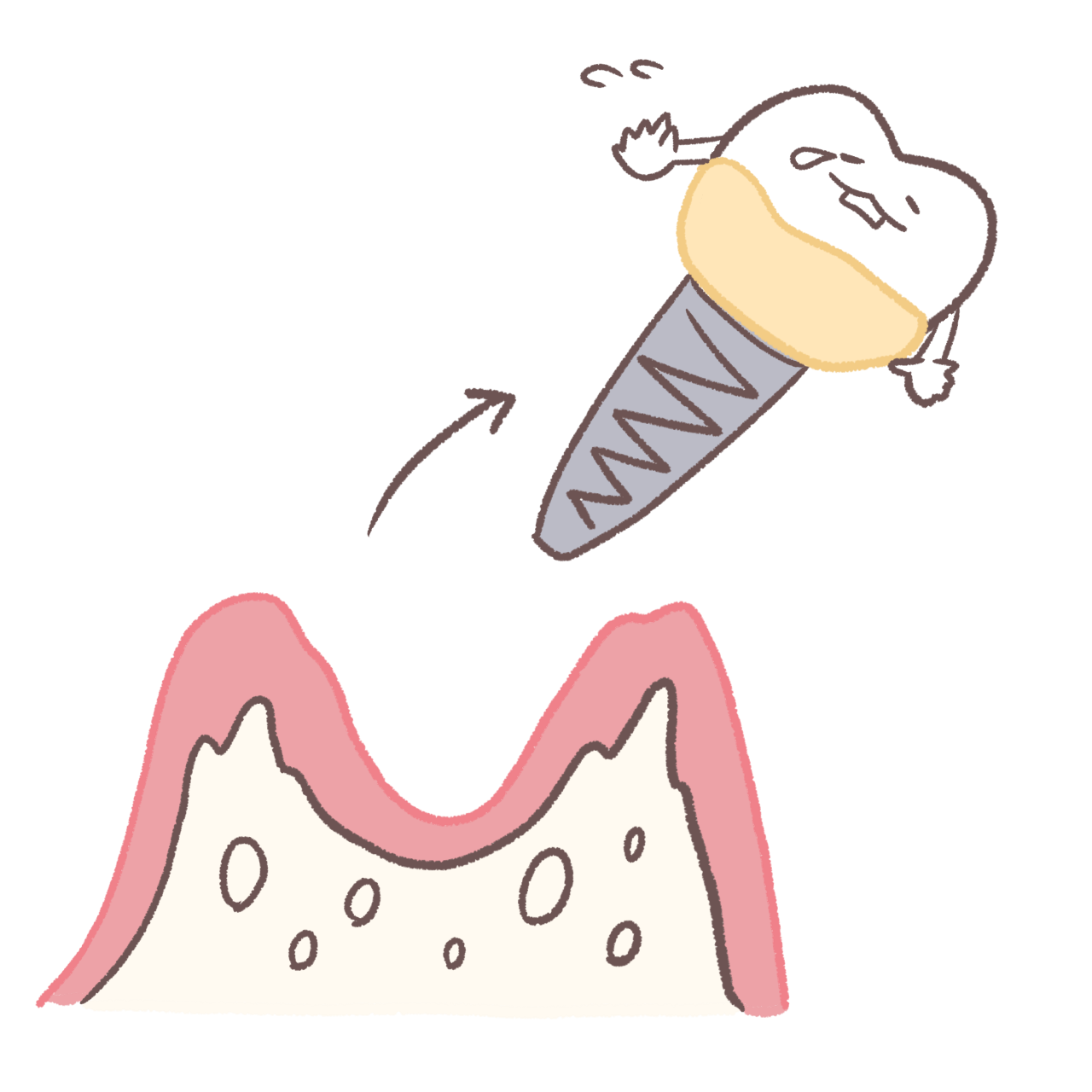

骨が失われ、インプラントの撤去が必要になるケースも

炎症が長期間続くと、インプラントを支える骨が大きく失われ、固定力が低下してしまうことがあります。

この場合、外科的な再生療法や洗浄を行っても改善が難しく、最終的にインプラントを撤去しなければならないケースもあります。

天然の歯と違って、インプラントは一度失われた骨を再び取り戻すのが難しいため、進行を止めるには早期発見・早期治療が非常に大切です。

インプラント周囲炎を防ぐための3つのケア習慣

①毎日のホームケアを丁寧に

インプラント周囲は歯ブラシだけでは不十分

インプラントを長持ちさせる一番の基本は、やはり毎日のセルフケアです。

きちんと磨けていれば、炎症を防ぐことができますし、ちょっとした変化にも気づきやすくなります。

インプラントのまわりは、歯と歯ぐきの境目に細菌がたまりやすい形になっています。

歯ブラシだけでは届かない部分が多く、プラークが残りやすいのが特徴です。

歯ぐきのふちをやさしく沿わせるようにブラッシングするのが基本ですが、それだけでは不十分なこともあります。

フロス・歯間ブラシ・タフトで細部まで清掃を

歯ブラシに加えて、フロスや歯間ブラシ、タフトブラシなどを組み合わせて使うことで、細かい部分まできれいにできます。

特にインプラント周囲は歯間ブラシでのお手入れが必要なことが多く、サイズを合ったものを選ぶのが大切です。

診療では、患者さんごとに形や隙間の状態を確認しながら、使いやすいケアグッズを一緒に選ぶこともよくあります。

最初は慣れが必要ですが、毎日の習慣にすると清掃効果がぐっと高まります。

②定期的なプロフェッショナルケアを受ける

インプラント専用のクリーニングで早期発見

インプラントを長く快適に使い続けるには、歯医者での定期的なメンテナンスが欠かせません。

歯医者では、専用の器具や洗浄法を使って、インプラントの周囲を傷つけないように汚れをしっかり取り除くことができます。

また、歯ぐきの状態や骨のレントゲンチェックを行うことで、炎症の初期段階を早く見つけることができます。

自覚症状がないまま進行するケースも多いため、プロの目で定期的にチェックしてもらうことが、インプラントを守る大きなポイントです。

腫れや出血があれば自己判断せず受診を

「少し腫れてるけど、痛くないし様子を見ようかな…」と考える方は少なくありません。

しかし、自己判断で放置すると炎症が一気に進んでしまうこともあります。

診療では、早い段階で受診してくださった方ほど簡単な処置で済むケースがほとんどです。

腫れや出血があるときは軽く考えず、早めに歯医者で相談しましょう。

「ちょっと気になるな」というタイミングで来院していただけると、トラブルを未然に防げます。

③生活習慣の見直しも重要

喫煙や糖尿病はリスクを高める

インプラントを長く良い状態で保つためには、毎日のケアだけでなく生活習慣の見直しも大切です。

お口の中の環境は、全身の健康や日々の習慣とも深く関係しています。

どんなに丁寧に磨いていても、生活習慣によっては炎症のリスクが高くなってしまうこともあります。

喫煙は血流を悪くし、歯ぐきの免疫力を下げることで炎症が進みやすい環境をつくってしまいます。

また糖尿病も、傷の治りが遅くなったり感染への抵抗力が弱くなったりするため、インプラント周囲炎の大きなリスク要因です。

免疫低下時やストレスも炎症を悪化させる要因に

体調がすぐれない時期や強いストレスを抱えているときは、免疫力が下がり、炎症が悪化しやすくなります。

例えば、仕事の繁忙期や体調不良が続いた時期に、急に腫れや出血が目立つようになったという患者さんも少なくありません。

こうしたときは、無理にセルフケアだけで乗り切ろうとせず、早めにチェックを受けておくと安心です。

生活リズムを整えることも、インプラントを守る一歩になります。

まとめ

ここまで、インプラント周囲炎の特徴や進行、そして予防のためにできるケアについてお伝えしてきました。

インプラントはしっかりケアを続けることで、長く快適に使い続けることができます。

腫れや出血などの小さな症状を見逃さず、気になるときは早めに歯医者でチェックを受けることが、何よりの予防になります。

毎日のちょっとした習慣と定期的なメンテナンスで、大切なインプラントを守っていきましょう。

この記事を監修した人

医療法人社団周優会

常務理事 笠原幸雄所属学会

東京シティー日本橋ロータリークラブ会員

お江戸日本橋歯科医師会選挙委員会 委員長

一般社団法人 日本橋倶楽部会員

東京科学大学歯学部 東京同窓会参与略歴

私立開成高校卒業

早稲田大学理学部卒業

東京医科歯科大学歯学部卒業

東京医科歯科大学病院勤務

笠原歯科医院 蔵前開設

医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 人形町開設

医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 常務理事

医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 六本木開設