デンタルニュース

仕上げ磨きはいつまで必要?子どもの虫歯を防ぐポイントと続けるコツ

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「仕上げ磨きっていつまで続けたらいいのかな?」「これで合っているのかな?」と不安や疑問を感じるママ・パパも多いですよね。

私も歯科衛生士としてたくさんの親子を見てきましたが、正直なところ仕上げ磨きは簡単なことではありません。嫌がる子どもにどう向き合ったらいいか迷うこともありますよね。

この記事では、仕上げ磨きの期間やポイントをわかりやすく解説し、無理なく続けられるコツもお伝えします。

毎日の小さな積み重ねが将来のお子さんの歯の健康を守る大切な時間になるよう、ぜひ参考にしてみてください。

仕上げ磨きは「いつまで」必要?

①小学校高学年までは仕上げ磨きを基本にしよう

乳歯と永久歯が混じる時期は磨き残しが起こりやすい

子どもの歯は6歳ごろから徐々に生え変わり始め、12歳前後で永久歯への交換がほぼ完了します。この「乳歯と永久歯が混在している時期」は、凹凸が多く歯ブラシが届きにくい部分も多いため、磨き残しが起こりやすくなります。

特に奥歯の溝や隣接面にはプラークが溜まりやすく、親の丁寧な仕上げ磨きでサポートすることが必要です。

生えたての永久歯は虫歯にとてもなりやすい

生えたばかりの永久歯は、表面のエナメル質がまだ未成熟で酸に弱く、虫歯菌の影響を受けやすい状態です。歯科衛生士として診ていても、生えたての歯に虫歯ができてしまうケースは多く、注意が必要なポイントです。

仕上げ磨きが将来の歯の健康や歯並びに影響する

磨き残しが続くと、歯ぐきの炎症や虫歯のリスクが高まるだけでなく、歯並びの乱れにつながることもあります。

仕上げ磨きの期間は、親のケアが子どもの将来の健康につながる大切な時間です。

②成長に合わせて「卒業」ではなく「段階的に移行」を

「仕上げ磨き卒業=完全にお任せ」ではなく、段階的に見守ることが理想

子どもが自分で磨きたいと言い出しても、完全に任せるのはまだ早いことが多いです。

段階的に自立を促しつつ、親がチェック・フォローを続けることが大切です。

「口臭」や「歯の黄ばみ」がチェックポイントになる場合もある

子どもの口臭や歯の表面の黄ばみは、きちんと磨けているか状態を知る手がかりになります。

気になるときはそこの部分を重点的に仕上げ磨きをしたり、歯医者でのチェックをおすすめします。

親子のコミュニケーションの時間としても活用できる

仕上げ磨きはただの「掃除」ではなく、親子のふれあいの時間にもなります。

毎日のスキンシップとして楽しむ気持ちで取り組むと、続けやすくなりますよ。

子どもが虫歯になりやすい理由

① 乳歯のエナメル質が薄く、酸に弱い

大人よりも虫歯の進行が早いので早期発見が必要

乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯の進行がとても早いのが特徴です。

歯科衛生士として診察していると、小さな虫歯でもあっという間に悪化するケースをよく目にします。だからこそ、早めの検診と対処が重要です。

生えたての歯は特に弱いので注意が必要

生えたての永久歯はまだ硬さが不十分で、虫歯にかかりやすい状態です。

特に6歳臼歯などは生えてきたばかりの頃が要注意で、親の仕上げ磨きや歯医者でのフッ素塗布が効果的です。

②唾液の量は多いが、食べカスが残りやすい環境

食べカスが残りやすく、特に寝る前は要注意

子どもは大人よりも唾液がたくさん出ると言われています。

しかし、子どものお口の中は歯並びも複雑なので、どうしても食べカスが残りやすくなっています。

また、夜になると唾液の分泌が減ってしまいます。唾液には本来お口の中をキレイにしてくれる大切な働きがあるのですが、量が減るとその力も弱くなってしまいます。

だからこそ、寝る前は「仕上げ磨きしてキレイにしてからおやすみ」が虫歯予防の基本です。

水分補給やよく噛む習慣も予防につながる

お水やお茶を飲むだけでも、汚れを流してくれる助けになります。

そして、ごはんをしっかり噛むことで唾液がたくさん出て、お口の中の自浄作用が高まります。

小さな積み重ねが虫歯に負けないお口づくりにつながります。

仕上げ磨きのポイント

①歯ブラシの選び方と持ち方のコツ

子どもの口のサイズに合った小さめヘッド、やわらかい毛を選ぶ

子どもの口は大人よりずっと小さいため、ヘッドが大きすぎる歯ブラシは使いづらく、磨きにくく感じてしまいます。小さめのヘッドで口にしっかりフィットするものを選びましょう。

毛の硬さも重要で、やわらかい毛のほうが歯ぐきを傷つけにくく安心して使えます。

毛先が広がったら交換のサイン

毛先が開いた歯ブラシは汚れをしっかり落とせず、逆に歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。使い始めてから1ヶ月を目安に交換するのが理想的です。

子どもは特に磨き方がやや雑になりがちなので、毛先の状態をよく観察してあげてください。

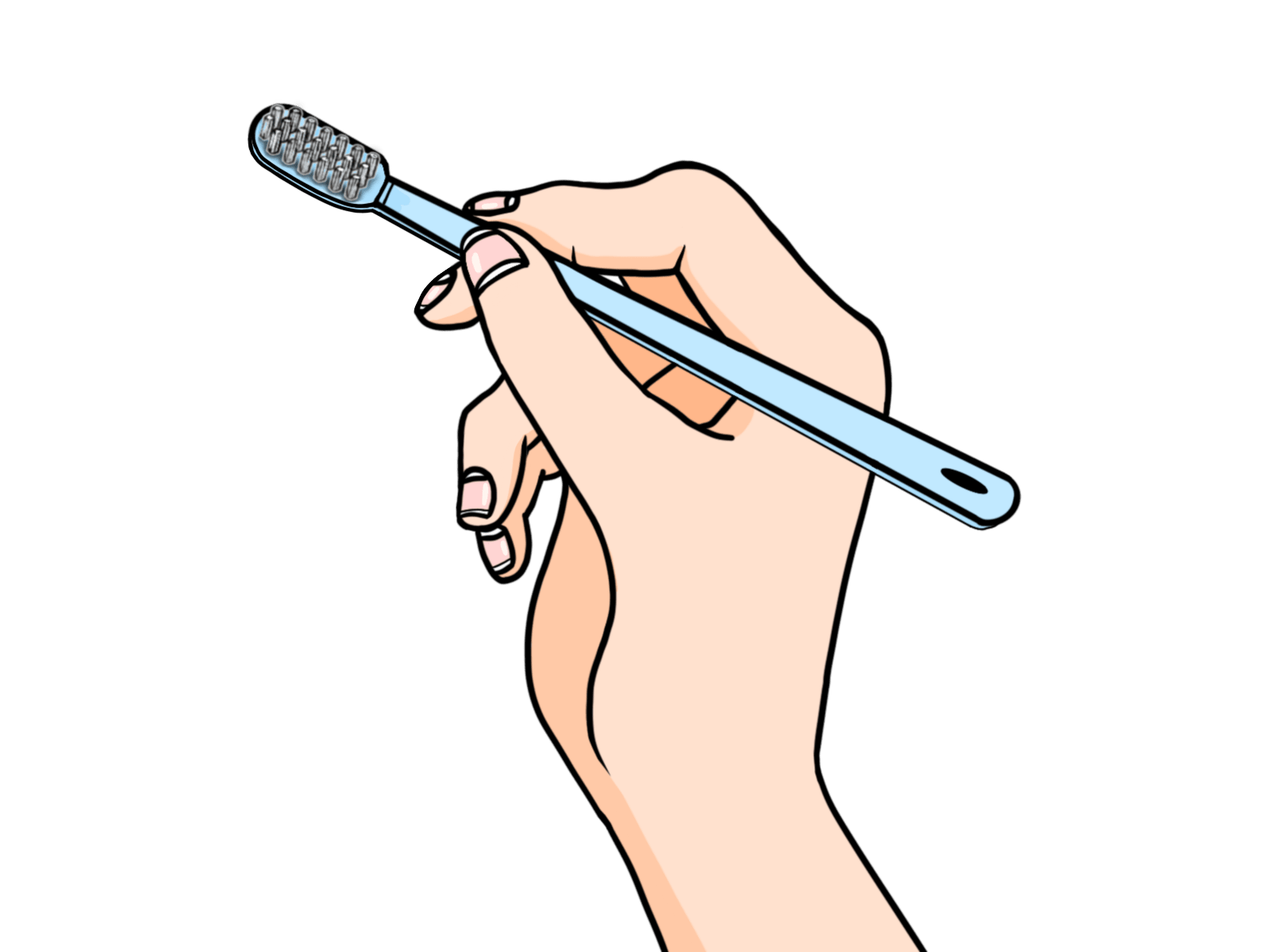

鉛筆持ちで優しく動かし、力が入りすぎないようにする

歯ブラシを持つ手は鉛筆を持つように軽く握ると、自然と力が入りにくくなりやさしく磨けます。

力を入れてしまうと歯ぐきを痛めることがあるので注意が必要です。

これは歯科衛生士として患者さんにもよくアドバイスするポイントで、親御さんもこの持ち方を試してみるとよいでしょう。

強く押し当てすぎない

強くゴシゴシと磨きすぎると、歯ぐきが腫れたり、歯ぐきが下がってしまう原因になります。子どもの口はデリケートなので、特に優しく磨くことが大切です。

②磨く順番と力加減を工夫しよう

ルール化すると習慣化しやすい

磨く順番を決めて毎回同じ順番で仕上げ磨きを行うと、子どもは安心感を持ちやすくなります。

ルール化することで親も磨き残しを減らしやすくなり、子どもの協力も得やすいです。

毎回決まった順番を繰り返すことで、子どもは「次はここを磨くんだ」と理解し、磨かれることに対する不安や抵抗感が減っていきます。

力加減は毛先が広がらないくらいがベスト

歯ブラシの毛先が歯に触れた時に広がらない程度の優しい力加減が理想です。

力が強すぎると痛みや不快感につながり、嫌がる原因になります。痛みを与えないように気を配り、子どもが安心して身を任せられるような優しい磨き方を心がけましょう。

子どもが仕上げ磨きを嫌がるときの対応法

①遊びの要素を取り入れる

「歯医者さんごっこ」やぬいぐるみに磨き方を見せるなど楽しませる工夫

仕上げ磨きを嫌がる子どもには、遊びの要素を取り入れるのが効果的です。

例えば、ぬいぐるみやおもちゃを相手に「歯医者さんごっこ」をしてみたり、歯ブラシを使って見本を見せたりすると、興味を引きやすくなります。

私も実際に親御さんにアドバイスする時は、「楽しい時間に変えてみましょう」とお伝えしています。

お気に入りの歌をかけてテンションを上げる

子どもが好きな歌をかけてリズムに合わせながら磨くと、仕上げ磨きの時間があっという間に感じられ、嫌がりにくくなります。

音楽の力で楽しい雰囲気を作るのもおすすめです。仕上げ磨きが「嫌なこと」ではなく「楽しい時間」だと感じられれば、自然と子どもの抵抗感は薄れていきます。

②タイミングと時間の工夫

寝る直前ではなくリラックスできる時に行う

子どもは疲れていたり眠かったりすると、仕上げ磨きを嫌がりやすいです。

お風呂上がりなどリラックスしているタイミングを狙うと、比較的スムーズに受け入れてくれます。

子どもの機嫌がいいタイミングを狙う

無理に仕上げ磨きをすると親子のストレスになるため、機嫌が良い時を見計らって行いましょう。

私も子どもが機嫌の良い時間帯を見つけて、日によってタイミングを調整しています。

自立した歯磨きへ移行するために大切なこと

①自分で磨く時間を見守る

やらせっぱなしではなく、一緒に振り返る姿勢が大切

子どもが一人で磨く姿を見守ることは自立への第一歩ですが、完全に任せてしまうと磨き残しが出てしまいます。

磨いた後に「ここは上手にできたね」「ここの奥はちょっと残ってたよ」と一緒に確認する時間を作ることで、子ども自身も“できた・できない”を実感できます。

しっかり褒めて自信につなげる

子どもは大人に比べて、ちょっとしたことで気持ちが上下します。

少しでも上手にできたところを見つけて褒めてあげることで、「自分で磨くのって楽しい」と思えるようになります。

歯科衛生士としても、褒めながら教える姿勢は習慣づけにとても効果的だと感じています。

②親のチェックを楽しい「定期点検」にする

「今日はパパ点検日!」など、遊びの中に組み込む工夫を

ただ磨くだけではなく「点検ごっこ」のような感覚でチェックを取り入れると、子どもも抵抗感なく口を開けてくれます。

「ママ歯医者さんだよ〜」などの声かけひとつで、子どもはぐんと協力的になります。

口の中を見せる習慣が自然に身につく

遊びながら定期的にチェックを受けることで、「お口を見せるのは恥ずかしくない」「見てもらうのは当たり前」という感覚が身につきます。

これは将来的に歯医者を嫌がらない子に育てるためにも、とても大切なポイントです。

まとめ

仕上げ磨きはただの歯のお掃除ではなく、子どもの歯を守る大切な愛情表現です。

続けることで、子どもの将来の歯の健康をしっかりサポートできます。

仕上げ磨きが嫌がられることもありますが、親子で楽しい時間に変える工夫をしてみましょう。

また、定期的に歯医者でのチェックを受けることで専門家のアドバイスも得られるので、大人だけでなく子どもの場合も定期的な受診がおすすめです。

この記事を監修した人

医療法人社団周優会

常務理事 笠原幸雄所属学会

東京シティー日本橋ロータリークラブ会員

お江戸日本橋歯科医師会選挙委員会 委員長

一般社団法人 日本橋倶楽部会員

東京科学大学歯学部 東京同窓会参与略歴

私立開成高校卒業

早稲田大学理学部卒業

東京医科歯科大学歯学部卒業

東京医科歯科大学病院勤務

笠原歯科医院 蔵前開設

医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 人形町開設

医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 常務理事

医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 六本木開設