デンタルニュース

口の中がネバネバする原因とは?放置のリスクと今日からできる改善法

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

朝起きたときに「口の中がネバネバして気持ち悪い」と感じる方は少なくありません。

私が歯科衛生士として患者さんからよく受ける相談のひとつでもあります。

ネバネバは単なる不快感ではなく、口臭や歯周病につながる症状かもしれません。

放置するとお口だけでなく全身の健康に影響することもあるため、早めの対策が大切です。

この記事では、ネバつきの原因や放置によるリスク、そして今日から取り入れられる改善法をわかりやすく解説します。

ぜひご自身で今日できることから始めてみてください。

口のネバネバの4つの原因

①唾液分泌の低下

加齢による唾液の変化

年を重ねると、唾液腺の働きが少しずつ弱くなります。

特に更年期の女性はホルモンの影響で唾液量が減りやすく、「口の中がネバネバする」と感じる方も多いです。

水分をこまめにとったり、唾液腺を軽くマッサージするのがおすすめです。

薬の副作用や病気の影響

高血圧やアレルギーの薬など、普段の薬の影響で唾液が減ることもあります。

また、薬以外にも糖尿病やシェーグレン症候群の方も注意が必要です。

歯医者での検診では、服薬の状況や健康状態をお聞きしながら、一人ひとりに合った口腔ケアを提案しています。

②お口の細菌や舌苔(ぜったい)の増加

夜の唾液減少で細菌が増える

寝ている間は唾液の分泌が減るため、細菌が増えやすくなります。

特に口呼吸の習慣がある方は、口の中が乾きやすくネバネバ感が強くなることがあります。

舌苔によるネバつきと口臭の悪化

舌の表面の白っぽい汚れを「舌苔」と言います。

舌苔は、ネバつきだけでなく口臭の原因にもなります。歯磨きと同じくらい舌のケアも大切です。

舌専用の「舌ブラシ」や柔らかいブラシで軽くケアするだけでも、ネバネバ感や口臭が驚くほど改善することがあります。

③口呼吸や乾燥による影響

口呼吸の習慣による悪循環

口呼吸を続けていると、お口の中が乾燥して唾液が不足し、細菌が増えるという悪循環が起こります。

鼻呼吸ができるようになると、朝のネバネバが軽減する場合があります。

乾燥した環境や生活習慣との関係

エアコンの効いた室内や長時間のマスク着用もお口の乾燥の元となります。

また、水分をあまり取らない習慣も乾燥に影響します。

乾燥対策として水分補給や加湿、唾液を出すためのマッサージなどの工夫を日常的に取り入れると良いでしょう。

④歯周病や虫歯などのお口の病気

歯周病の初期症状としてのネバつき

歯周病は、歯ぐきの炎症や細菌の増加が原因で起こります。

歯周病は初期段階では自覚症状が少ないですが、口の中のネバネバ感が最初の症状となることがあります。

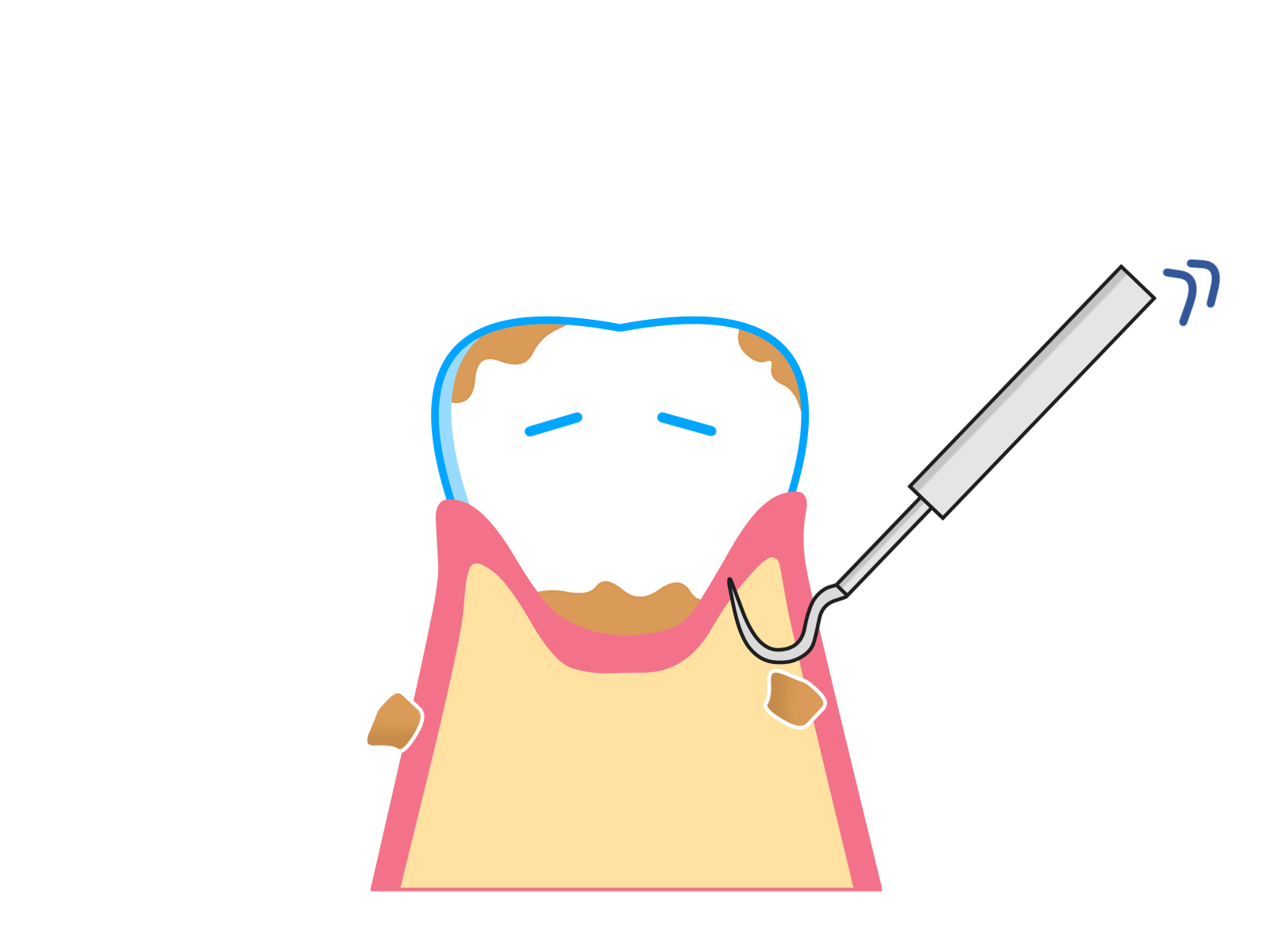

虫歯や歯石による不快感とリスク

虫歯や歯石も口のネバネバの原因になります。

特に歯石は表面がざらついて細菌が付きやすく、口の中の不快感につながります。

ネバネバを訴える方には歯石取りのクリーニングやフロス指導を行うことで、お口の環境がぐっと改善することが多いです。

お口のネバネバが招く3つのリスク

①口臭や見た目の清潔感の低下

第一印象に与える影響

お口の中がネバネバしていると、歯の表面や舌に汚れが付きやすく、見た目の清潔感にも関わります。

営業や接客の仕事をしている方は、見た目やほんのわずかな口臭でも印象を左右してしまうことがあります。

本人が気づきにくい口臭の怖さ

口臭は自分では気づきにくいものですが、周囲の方は気になる場合があります。

朝のネバネバや舌苔が原因で、口臭が強くなってしまっている方もいます。

簡単なブラッシングや舌ケアで改善できることが多いので、日常的なセルフケアの習慣が大切です。

②歯周病・虫歯の進行

ネバつきと歯周病菌の関係

ネバネバには、歯周病菌が関わっていることがあります。

特に歯と歯ぐきの間に溜まったプラークは細菌の温床になり、炎症を引き起こします。

虫歯リスクが高まる

唾液が減ってお口の中がネバネバすると、糖分や汚れが歯に付着しやすくなります。

その結果、虫歯菌が繁殖しやすくなります。

③全身への悪影響

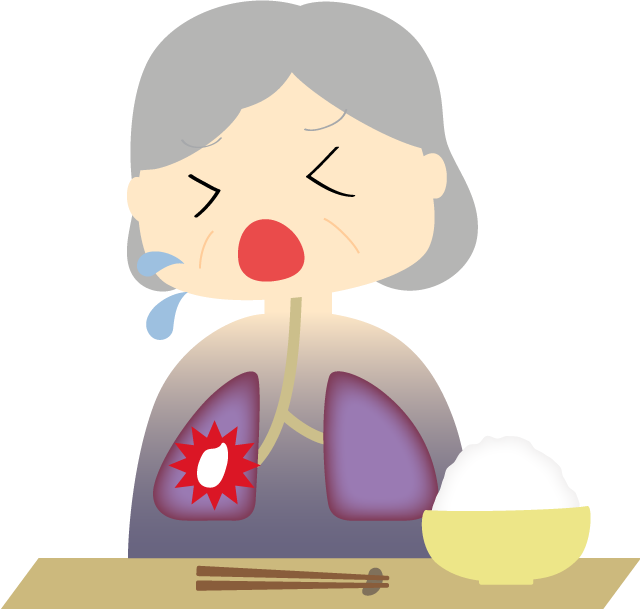

誤嚥性肺炎につながるリスク

唾液やネバネバした汚れの中にはたくさんの細菌が含まれています。

高齢者の場合、この細菌が何かの拍子に誤って気管に入ってしまうと誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。

そのため日頃から口腔ケアをきちんと行っている方は、肺炎のリスクを大きく減らすことができます。

生活習慣病との関連性

お口の中の細菌が体の中の血流に入ると、糖尿病や心疾患など生活習慣病の悪化に関わることがあります。

私の経験上「体全体の健康のために口腔ケアが必要」と理解されている方は、磨き残しなどが少なくお手入れが行き届いている印象です。

口のネバネバを改善する5つの習慣

①毎日の歯磨きを見直す

正しい歯磨きと歯間清掃

歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは落ちにくいです。

フロスや歯間ブラシを併用することで、ネバネバ感やプラークが貯まることを防げます。

舌のケアを取り入れる

舌苔はネバネバや口臭の大きな原因です。

毎日短時間でも舌ブラシや柔らかいブラシでケアを取り入れるだけで、お口の中の清潔感がぐっとアップします。

②マウスウォッシュや保湿剤の活用

殺菌作用のある洗口液の選び方

ネバネバの原因となる細菌を減らすには、殺菌成分入りの洗口液がおすすめです。

使用する際は、アルコールが強すぎず刺激の少ないものを選ぶと続けやすくなります。

私の口腔ケアの指導の経験からも、朝晩の洗口でネバネバが減ったと喜ばれる方が多いです。

乾燥に対応した保湿ジェルやスプレー

乾燥が気になる場合は、保湿ジェルやスプレーを活用するのもオススメです。

寝る前や外出先で使うと、お口の中の乾きやネバネバ感が和らぎます。

③水分補給と唾液分泌を促す工夫

こまめな水分摂取で乾燥を防ぐ

一度に大量に飲むよりも、少量をこまめに飲むほうが口の中を潤す効果があります。

仕事中など集中する環境下だと忘れがちですが、水をこまめに飲むよう心がけましょう。

よく噛む・酸味食品で唾液を増やす

食事の際によく噛むことや、レモンや柑橘類などの酸味食品を摂ることでも唾液分泌が促されます。

こうした簡単な工夫を取り入れるだけで、お口の中の潤いが増しネバネバ感が改善される場合もあります。

④生活習慣の改善

口呼吸を鼻呼吸に変えるトレーニング

口呼吸を鼻呼吸に変えることで、口の中の乾燥を防ぎ、ネバネバ感を減らすことができます。

日中お口が開いていると気づいたら、意識して鼻で呼吸するようにしましょう。

夜間は睡眠中に鼻呼吸が行えるようにするテープも市販されています。

禁煙・節酒・ストレス対策の実践

タバコやアルコール、ストレスも口腔乾燥やネバネバの原因になります。

生活習慣の改善をサポートすると、お口のネバネバが減るだけでなく、全身の健康にも良い影響が見られるでしょう。

⑤歯医者での専門的なケア

定期的な歯石除去やクリーニング

歯石はおうちでのケアだけでは取り切れません。

歯医者でのクリーニングで、歯ブラシでは落としきれない汚れやネバネバなど、細菌の温床をしっかり取り除くことができます。

また、定期的に受けることでお口の環境が整い、ネバネバ感や口臭の予防につながります。

私も多くの患者さんから「クリーニング後は口の中がすっきりする」という感想をいただいています。

早期発見でリスクを防ぐメリット

歯医者で定期チェックを受けることで、初期の虫歯や歯周病を早く発見できます。

初期の軽度のうちに治療を行うのと、重度になってから行うのでは治りも通院頻度も大きく変わってきます。

必要に応じた歯周病治療

歯周病が進行している場合は、専門的な治療が必要です。

軽度の段階で治療を始めることで、口のネバネバや出血などの症状を抑えられます。

まとめ

お口のネバネバは日常のちょっとした習慣やケアで予防できます。

毎日のケアを見直すだけで「朝のネバネバがなくなった」と喜ぶ方も多くいらっしゃいます。

日々のちょっとした工夫で、お口の中は驚くほど快適になります。

今日からできるセルフケアと歯医者での定期チェックを組み合わせて、ネバネバのないスッキリしたお口の環境を目指しましょう。

この記事を監修した人

医療法人社団周優会

常務理事 笠原幸雄所属学会

東京シティー日本橋ロータリークラブ会員

お江戸日本橋歯科医師会選挙委員会 委員長

一般社団法人 日本橋倶楽部会員

東京科学大学歯学部 東京同窓会参与略歴

私立開成高校卒業

早稲田大学理学部卒業

東京医科歯科大学歯学部卒業

東京医科歯科大学病院勤務

笠原歯科医院 蔵前開設

医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 人形町開設

医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 常務理事

医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 六本木開設