Author Archive

吸わなければ大丈夫?喫煙とインプラントの関係

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラント治療を考える際に、「タバコはもうやめているから大丈夫かな」と思われる方も多いのではないでしょうか。実際、診療の中でもそのような声をよく耳にします。

禁煙はインプラントにとって大切なポイントのひとつですが、今は吸っていなくても過去の喫煙習慣や加熱式・電子タバコの影響が、歯ぐきの状態にゆっくりと表れていることがあります。

ご本人には気づきにくい変化でも、治り方や歯ぐきの反応に違いが見られることがあるため、日常の習慣を一緒に確認していくことが大切です。

この記事では喫煙とインプラントの関係について、治療前後で気をつけたいことや、無理なく向き合っていくための考え方をまとめました。

これからインプラント治療を検討されている方にも、すでに治療を終えられている方も、ぜひ参考にしてみてください。

喫煙はインプラントにどんな影響がある?

①タバコが治りを遅らせる理由

血流が悪くなり歯ぐきが治りにくくなる

タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、歯ぐきや骨への血流が悪くなりやすくなります。

インプラント治療では、手術後に歯ぐきや骨がしっかり治ることがとても大切ですが、血流が不足するとその回復がゆっくりになります。

歯科衛生士としてメンテナンスに関わっていると、喫煙習慣がある方は、同じ時期に治療を受けた方と比べて歯ぐきの落ち着きに時間がかかる印象があります。

体の内側で起きている変化が影響していると感じます。

免疫力が下がり炎症が起きやすくなる

喫煙は免疫の働きにも影響し、細菌に対する抵抗力が下がりやすくなります。

その結果、インプラントの周りで炎症が起きやすくなり、気づかないうちに状態が進んでしまうこともあります。

特にインプラントは、炎症があっても強い痛みが出にくいことが多いため、「自覚症状がない=問題ない」と思ってしまいやすい点も注意が必要です。

実際の診療でも、腫れや出血が少なくわかりにくいまま進んでいた、という方を診ることがあり、日頃の習慣が静かに影響していることを感じます。

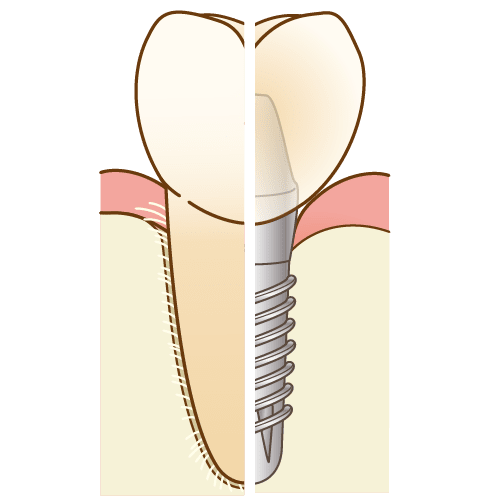

②天然歯とインプラントで違いはある?

インプラントは炎症に気づきにくい

天然歯には歯根膜というクッションのような組織があり、違和感や噛んだときの感覚でトラブルに気づきやすい特徴があります。

一方、インプラントにはその構造がないため、炎症が起きても違和感を覚えにくいことがあります。

喫煙によって歯ぐきの色や出血の反応が鈍くなると、見た目でも変化に気づきにくくなり、「気づいたときには進んでいた」という状況につながりやすくなります。

進行が早くなりやすい理由

インプラントの周りで炎症が起きると、歯ぐきだけでなく骨にも影響が及びやすいとされています。

そこに喫煙による血流低下や免疫の影響が重なると、状態が一気に進んでしまうことがあります。

私自身、定期的に通っていた方でも、喫煙量が増えた時期に歯ぐきの状態が変わったことをきっかけに生活習慣の話をするようになった経験があります。

インプラントは毎日の積み重ねが結果に表れやすい治療だと実感しています。

「今は吸っていない」だけでは足りない理由

①過去の喫煙歴も影響することがある

長年の喫煙で残る歯ぐきや骨への影響

「もうタバコはやめているから大丈夫ですよね?」という質問は、診療の中でもとてもよく聞きます。

もちろん、禁煙していること自体はインプラントにとって大きなプラスです。

ただ、長年の喫煙習慣があった場合、歯ぐきや骨の状態にその影響が残っていることもあります。

歯科衛生士としてお口の中を見ていると、見た目は落ち着いていても、歯ぐきの厚みや血色が回復しきっていないと感じる方もいます。

これはすぐに問題になるわけではありませんが、治療を進めるうえでは知っておきたいポイントのひとつです。

本数や年数が関係することも

過去にどれくらいの本数をどれくらいの期間吸っていたかによって、体への影響の残り方には個人差があります。

「若いころに少しだけ」「何十年も吸っていた」など背景はさまざまです。

私自身、喫煙歴のある方には、インプラントを安定した状態で長く使ってもらうために治療のスピードを少しゆっくりにしたり、メンテナンスの間隔を短めに設定したりすることがあります。

②加熱式・電子タバコなら大丈夫?

ニコチンの影響は変わらない

最近は加熱式タバコや電子タバコに切り替えている方も増えています。

「煙が少ないから安心」「紙巻きよりは体にやさしいのでは」と思われがちですが、ニコチンが含まれている場合、歯ぐきや血流への影響は完全になくなるわけではありません。

実際にメンテナンスの場面でも、加熱式に変えたあとも歯ぐきの反応が落ち着かず、生活習慣をもう一度一緒に見直したことがあります。

形が変わっても、体への影響が続くことがある点は知っておいてほしいところです。

歯ぐきの回復への影響

インプラント治療では、歯ぐきが健康な状態を保てるかどうかがとても重要です。

ニコチンの影響が続くと、歯ぐきの回復がゆっくりになり、ちょっとした刺激で不安定になりやすくなることがあります。

「吸っていないつもりでも、実は影響が残っていた」という方も少なくありません。

だからこそ、「今どうしているか」だけでなく、「これからどう付き合っていくか」を一緒に考えていくことが大切だと、日々感じています。

インプラント治療前・治療後で気をつけたいこと

①治療前に知っておきたいポイント

禁煙期間の目安

インプラント治療を考える際、「いつから禁煙すればいいの?」と聞かれることがよくあります。

理想的なのは、手術の前からある程度の期間、タバコを控えた状態をつくっておくことです。

これは歯ぐきや骨の血流を少しずつ回復させ、治療後の治りを助けるためです。

「いきなり完全にやめるのは難しい」という声も多く聞きます。

その場合でも、量を減らしたり、吸う回数を意識的に減らしたりするだけでも、体の反応が変わってくる方もいます。

無理なく続けられる形を一緒に考えていくことが大切です。

喫煙状況を正直に伝える大切さ

治療を安全に進めるためには、現在の喫煙状況や過去の喫煙歴を正直に伝えてもらうことがとても大切です。

遠慮して伝えなかったり、「もう関係ないかな」と思って省いてしまうと、治療計画や術後のケアに影響することがあります。

実際の診療でも事前にしっかり状況を共有してもらえた方ほど、治療後のフォローがスムーズに進み、安心して通院されている印象があります。

責められることはありませんので、気になることはそのまま伝えてもらえると助かります。

②治療後も注意が必要な理由

インプラント周囲炎につながりやすくなる

インプラント治療が終わったあとも、喫煙の影響は続きます。

タバコによって歯ぐきの血流が悪くなると、インプラントの周りに汚れがたまりやすくなり、炎症が起きやすい状態になります。

メンテナンスの中でとても多いのが、「本数も減らしたし、少しなら大丈夫ですよね?」という相談です。

気持ちはとてもよく分かりますし、完全にゼロにすることが難しい方も少なくありません。

ただ、歯科衛生士として日々お口の中を見ていると、少量であっても喫煙の影響が歯ぐきの反応に出ていると感じることがあります。

本人は特に違和感がなくても、歯ぐきの引き締まりや色の変化から「あ、少し負担がかかっているな」と気づく場面もあります。

そうした小さな変化を一緒に確認しながら話をすることが、治療後の安心につながっていると感じます。

メンテナンス間隔の考え方

喫煙習慣がある方や、過去に長く吸っていた方の場合、メンテナンスの間隔を少し短めに設定することがあります。

これはトラブルを防ぐためというより、「安心して使い続けるための確認の時間」と考えてもらえるとよいと思います。

実際にこまめに通ってくださっている方は、小さな変化の段階で対応できるため、大きな問題につながりにくい傾向があります。

インプラントは治療が終わってからが本当のスタートだと日々感じています。

禁煙できない方へ、現実的な向き合い方

どうしても禁煙が難しい方に対して、「やめないとダメです」と一方的に伝えることは、現実的ではないと感じています。

大切なのは、できる範囲でどう付き合っていくかを一緒に考えることです。

実際に、喫煙量を減らすことで、歯ぐきの状態が落ち着いてきた方もいます。

無理なく続けられる方法を探しながら、メンテナンスを通して状態を確認していくことで、インプラントを安定した状態で使い続けている方をたくさん見てきました。

まとめ

喫煙とインプラントの関係は、「吸っているか・吸っていないか」だけで単純に判断できるものではありません。

過去の喫煙歴や現在の習慣、そして治療後のケアの積み重ねが、インプラントの状態に少しずつ影響していきます。

私が日々歯科衛生士として感じるのは、完璧を目指すよりも、現実的に続けられる選択を重ねていく方が、結果的にインプラントが安定しているということです。

禁煙できている方はその状態を維持すること、難しい方は量や頻度を見直しながら、定期的なメンテナンスで状態を確認していくことが大切です。

インプラントは治療が終わったあとも、日々の生活と一緒に育てていくものだと感じています。

無理をせず、できることを少しずつ続けていくことが、インプラントを長く快適に使うための近道です。

高齢でもインプラントはできる?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラントは「年齢を重ねたら難しいのでは…」と心配される方も少なくありません。

とくに75歳以上になると、飲み込みやお口の乾燥、持病や服薬など、気になるポイントが増えるのも自然なことです。

ただ、その不安は「治療ができない」という意味ではなく、少し丁寧なサポートが加わるだけで安心して進められるという捉え方に近いものです。

「焦らず、自分のペースで進めたい」「サポートがあるなら安心してお願いできる」とお話しされる方は多くいらっしゃいます。

年齢そのものよりも、体の状態に合わせたケアや治療計画が、長く快適に使い続けるための支えになります。

この記事では、75歳以上でインプラント治療を考えている方に知っておいてほしいポイントを、飲み込み(嚥下)やお薬、メンテナンスの視点から分かりやすくまとめました。

ご自身はもちろん、ご家族や介護スタッフの方にも安心して読んでいただける内容ですので、ぜひ読み進めてみてください。

75歳を過ぎてからのインプラント治療は何が心配?

①年齢とともにお口の環境が変わる

唾液が減りお口が乾きやすい

年齢が進むと、以前よりお口の中が乾きやすく感じる方が増えてきます。

唾液が少なくなると、粘膜が乾燥して汚れが停滞しやすくなり、インプラントの周りにも影響が出ることがあります。

実際にメンテナンス場面でも「最近口が渇くことが増えて…」とお話される方は多く、その時期から丁寧な清掃補助や保湿ケアを取り入れることで、インプラントをより楽に維持されている方をたくさん見てきました。

乾燥は珍しいことではなく年齢と共に自然に起こる変化なので、「特別悪い状態」と捉えず、無理せず対策を続けることが大切です。

歯ぐきや骨の治りにも時間がかかる

インプラント治療は、顎の骨がインプラント体としっかり馴染むまでの期間が必要になります。

75歳以上の方の場合は若い方より治りがゆっくり進むことがありますが、それは体の回復ペースが穏やかになっているだけで、異常なことではありません。

焦らず体のペースに合わせて治療を進めることが、安心につながると感じています。

②飲み込み(嚥下)が少し弱くなるとどうなる?

食事が飲み込みにくくなることがある

年齢を重ねるにつれて、飲み込む力が以前より弱くなることがあります。

食べ物が喉に引っかかりやすい、むせやすい、と感じる方もいらっしゃいます。

インプラント治療後は、硬いものを無理に噛もうとすると口の中に負担がかかることもあるため、食事の柔らかさや温度を工夫し、噛む位置を意識するだけでも楽になります。

実際、「少し形を変えただけで食事が楽になったよ」と笑顔で話される方も多く、ちょっとした調整が日々の安心につながるのだと感じます。

リハビリや食事の工夫が役立つことも

飲み込みづらさが続く場合は、食事の形状を変えたり、必要に応じて飲み込みの訓練をすすめることもあります。

特別なことをするというより「今の状態に合った食べ方に寄り添う」というイメージです。

周りの人と情報を共有しながら進めると、本人にとっても安心感が大きくなるように感じます。

持病や服薬によって注意が必要な場合も

①血液をサラサラにする薬を飲んでいる場合

出血が続きやすくなることがある

高齢の方では、血栓予防のためのお薬(いわゆる血液をサラサラにする薬)を服用されている方が少なくありません。

このお薬は、血液を固まりにくくする働きがあるため、治療後ににじむ程度の出血が少し長く続くことがあります。

私の経験でも、「普段どおりの生活をしていたけれど、止まるまでに少し時間がかかった」という声を聞く場面は多くありました。

ただ、ほとんどの場合は緊急性のあるものではなく、落ち着いて経過を見守ることが大切です。

薬を止める・止めないは自分で決めない

血液をサラサラにする薬は、急に中断するとかえって危険な場合があります。

そのため、歯科側だけで判断せず、内科やかかりつけ医と情報を共有しながら進めることが基本になります。

「歯科治療だし一時的に止めたほうがよいのかな」と患者さんご自身で判断されることもありますが、薬は全身管理と深く関わるため、自己判断せず相談していただくことが安心して治療を受けるうえでとても大切です。

②糖尿病や高血圧などの病気がある場合

炎症が出やすく治りがゆっくり進むことも

糖尿病や高血圧といった生活習慣病があると、傷の治り方が若い方よりゆっくり進むことがあります。

これは珍しいことではなく、体の自然な反応としてよく見られる経過です。

歯ぐきの治りが穏やかに進む方の場合、通常より通院の間隔を少し短くしたりホームケアの確認を増やすことで、安心して治療を続けていける印象があります。

主治医との連携が心強さにつながる

高齢の方の場合、歯科治療と内科治療の情報をつなげるだけで、本人もご家族も安心して治療の日々を過ごしやすくなります。

例えば血糖値のコントロール状況や血圧の変化を確認しながら進めることで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

③骨粗しょう症のお薬を飲んでいる場合

骨の回復に慎重になることがある

骨粗しょう症のお薬には、骨の代謝に関わる働きがあり、種類によってはインプラント治療の進め方に注意が必要な場合があります。

過度に心配する必要はありませんが、お薬の種類や期間を確認しながら進める方が、結果的に安心して治療に臨むことができます。

歯科と内科で情報を共有するとより安心

骨のお薬は歯やあごだけではなく、全身の骨に作用する特徴があります。

治療を安全に進めるために、必要に応じて内科や整形外科と連携し、情報を共有しながらゆっくり治療を組み立てていくことがあります。

とくに75歳以上の患者さんでは、複数の医療機関を受診されている方も多いため、橋渡し役として私たち歯科側が関わることは、安心感にもつながる部分だと実感しています。

高齢の方は回復のスピードがゆっくり

①若いころより治りに時間がかかりやすい

インプラントが馴染むまでに少し時間をかけることも

インプラント治療では、人工歯根が顎の骨になじむまでの期間が必要になります。

75歳以上の方の場合、その結合や粘膜の回復がゆっくり進むことがあります。

ただそれは異常ではなく、体が無理をしないペースで落ち着いているという自然な流れです。

私が診療で関わってきた高齢の患者さんの多くは、「少し時間がかかっても良いので、安心して治療を終えたい」とお話されます。

ゆっくり進める方が結果として噛む力に安定感が出て、長く違和感なく使える印象があります。

装着までの期間が伸びることもあるが心配はいらない

若い方と比較すると、最終の被せ物(上部構造)を装着するまでの期間が少し長くなることがあります。

これは、急がずに骨の状態や歯ぐきの変化を丁寧に確認するための時間でもあります。

私自身、焦らずに進めたことで治療が安定し、その後のメンテナンスでも問題なく過ごされている高齢の患者さんを多く見てきました。

「長く使えるようにひとつひとつ確かめながら進める」ことが、インプラント治療では何より大切だと感じています。

②メンテナンスは少し短い間隔で

早めの確認で無理なく安心して使い続ける

高齢の方の場合、唾液量や清掃性の変化、お口の乾燥が進むことがあるため、メンテナンスの間隔を少し短めに設定することがあります。

定期的に状態を確認していくことで、小さな不調も早めに見つけやすくなり、炎症を防ぎながら安心して使い続けられます。

「気づいたら腫れていた」「違和感はなかったけれど汚れが溜まっていた」という方も、短い間隔で通っていただくことで、不安を抱える前にケアができます。

ご家族や介護スタッフとケア方法を共有

75歳以上になると、ご家族や介護スタッフと一緒に口腔ケアを支えることも増えてきます。

ブラッシングの方法や清掃用具の選び方など、医院と周囲のサポートがつながることで、本人が無理なく続けられる日常ケアが整います。

支え合いながらケアを続けていくことは、高齢になってもインプラントを快適に使うための大切なポイントです。

まとめ

75歳を過ぎてからのインプラント治療は、若い頃と全く同じように進められる場合もあれば、体の変化に合わせてゆっくり時間をかけた方が良いこともあります。

唾液の減少や飲み込みの変化、服薬の影響など、年齢とともに自然に起きる変化は誰にでもあるもので、特別なトラブルと捉える必要はありません。

むしろ、その変化に寄り添いながら治療を進めていくことが、インプラントを長く使うためのいちばん大切な視点だと感じています。

治療後の経過観察やメンテナンスを少し短い間隔で行うことで、炎症や不快感を早めに解消できたり、ケア方法をその時の状態に合わせて調整できたりします。

ご家族や介護スタッフと情報を共有しながら、無理のないペースでケアを積み重ねていくことで、ご本人の負担も大きく減っていきます。

私は年齢は治療を諦める理由ではなく、必要なサポートを少し増やしていくきっかけだと考えています。

高齢であっても、口から食べる喜びや会話のしやすさを守りながら、インプラントを無理なく快適に使い続けていくことは十分可能です。

ご自分のペースで、安心して治療に向き合っていきましょう。

インプラント手術当日はどう過ごすべき?

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラントの手術を受けた日は、楽しみよりも「このあとどう過ごせばいいんだろう…」と不安が大きくなる方が多いように感じます。

食事はいつから?お風呂に入っても大丈夫?夜は普通に眠れる?

そんな疑問が次々と浮かんできますよね。

実際、私が診療で患者様とお話をする中でも、「当日の過ごし方だけ先に知っておきたかった!」という声をよく耳にします。

ちょっとしたポイントを知っておくだけで、腫れや痛みが少なく、安心して過ごせるようになることがほとんどです。

この記事では、インプラント手術の日に気をつけたい食事・入浴・生活・眠り方について、できるだけわかりやすくまとめました。

手術の前に軽く目を通しておくのもおすすめですし、当日ふと不安になったときにも役立つ内容になっていますので、参考にしてみてください。

手術当日の「食事」の注意点

①食べて良いもの・控えるべきもの

刺激物・熱いものを避ける理由

インプラント手術当日は、辛い料理や熱い汁物、アルコールといった刺激のあるものは避ける必要があります。

これらは体温や血流を急激に上げてしまい、痛みや腫れを強める原因になります。

また、麻酔が残っていると熱さを感じにくく、知らない間に口の中を火傷してしまうこともあります。

柔らかい食事の具体例

手術当日は、噛まなくても飲み込めるような柔らかい食事が理想的です。

ヨーグルトやプリン、おかゆ、冷ましたスープや茶碗蒸し、絹ごし豆腐など、刺激の少ないものが向いています。

私は診療で「小さなお子さんでも食べられそうなものを選ぶと間違いないですよ」とよくお伝えしています。

口の中の負担が少なく、麻酔の残るタイミングでも安心して食べられます。

②食べる際の注意点

反対側で噛むコツ

食事をするときは、インプラントを入れた側ではなく、反対側だけを使って噛むことが大切です。

傷口に刺激が加わると痛みや出血につながるため、最初の数日は特に意識する必要があります。

焦らず小さく一口ずつ口に運ぶと、反対側で噛みやすく、誤って手術側に力が入るのを防ぐことができます。

患者様からも「気をつけていたつもりなのに無意識に手術側を使っていた」という声が多いため、意識してゆっくり食べることが大切です。

飲み込みにくい時の対処法

術後の腫れや緊張で、飲み込みづらく感じる方も少なくありません。

そのような時は、一口量を小さめにしたり、冷たい飲み物を少し含んで流すように食べると楽になります。

無理に噛もうとせず、飲める状態の食事を選ぶことで負担が減ります。

特に高齢の患者さんでは「喉に力が入らない気がする」と相談されることが多いため、焦らずゆっくり進めることが安心につながります。

手術当日の「入浴・生活」の注意点

①入浴・シャワーのポイント

当日は湯船NGの理由

インプラント手術当日は、湯船に浸かるのは避けた方が安心です。

温かいお風呂は全身の血流を急に高めてしまうため、傷口からの出血や腫れが強くなる可能性があります。

特に体が温まりすぎるとズキズキとした痛みが増すこともあり、実際に「お風呂に少し浸かったら腫れが気になってきた」と不安を訴えた患者様もいました。

手術当日は、体を温めすぎないことが大切です。

シャワーの温度と時間

手術当日は、シャワーを浴びる場合でも短時間で済ませ、ぬるめの温度が望ましいです。

長く浴びていると体温が上がりやすく、腫れや痛みを誘発することがあります。

髪や体を洗うときも、できるだけ手早く済ませて、顔まわりを強くこすったり温めたりしないよう注意が必要です。

②運動・飲酒・喫煙の注意点

血流を上げる行動がNGな理由

激しい運動やサウナ、長距離の移動など、体を強く動かしたり温めたりする行動は当日控える必要があります。

これらはすべて血流を急激に上げるため、腫れや痛みが強くなる原因になります。

特に手術後は体が敏感になっているため、普段よりも軽い運動でも影響が出ることがあります。

「普段は大丈夫だから」と動いてしまうと、翌日に腫れが強くなり、治りが遅れることにつながります。

喫煙は特に要注意

手術当日の喫煙は、他の生活習慣よりも強く控えるべき行動のひとつです。

たばこの煙は歯ぐきの血流を悪くし、治りを大きく妨げます。

傷口の治りが遅くなることで細菌が増えやすくなり、手術部位の腫れや痛みにつながるだけでなく、インプラント周囲炎のリスクも高まります。

実際に喫煙している患者様では、術後の腫れが長引いたり、痛みが強く出るケースも見てきました。

どうしても吸いたいという方でも、最低限「手術当日だけでも控える」だけでリスクは大きく下がります。

手術当日の「就寝」の注意点

①寝る姿勢と枕の高さ

腫れを防ぐ体勢

インプラント手術当日の夜は、横になる姿勢によって翌日の腫れの出方が大きく変わります。

頭を高くして寝ることで、手術した部分に血液が集まりにくくなり、腫れを抑える効果があります。

枕にバスタオルなどを重ねたり、ソファで軽く上体を起こして眠るような姿勢でも構いません。

実際に患者様からも「枕を高めにしたら翌日の腫れが気になりませんでした」と言われることも多く、就寝姿勢は見た目の回復にも影響します。

横向き寝の注意点

普段から横向きで寝ることが多い方は、その日の夜だけは手術した側を下にして寝ないよう注意が必要です。

頬が枕に押されることで、手術部位に負担がかかり、内出血や腫れが強くなることがあります。

また、無意識に触れてしまうことで痛みが出ることもあります。

どうしても横向きでしか眠れない方は、手術していない側を下にして、できるだけ優しく頭を支えるような姿勢が安心です。

②寝ている間に気をつけたいこと

出血した場合の対処法

手術当日の夜は、眠っている間に少量の出血が続くことがあります。

枕に少し血がついている程度であれば心配いりませんが、もし口の中に血が溜まる感覚や生温かい味を感じた場合は、軽くティッシュを噛んで圧迫し、しばらく落ち着くのを待つことで多くの場合止まります。

強いうがいをすると再び出血しやすくなるため、ゆっくりと口をゆすぐ程度にとどめることが大切です。

寝返りで患部を圧迫しない工夫

眠っているときはどうしても寝返りをしてしまいますが、術側を下にして寝てしまうと頬が枕に押されてしまい、腫れや痛みが強まることがあります。

特に、横向き寝が習慣になっている方は、寝る前に「手術していない側を下にする」ことを意識してみてください。

枕の両側にタオルやクッションを軽く置き、自然に仰向けになりやすい環境をつくると、寝返りを抑えやすくなることもあります。

体が冷えすぎないようにするポイント

腫れを抑えるために冷やすことは必要ですが、就寝中に体全体が冷えすぎてしまうと睡眠が浅くなり、無意識の噛みしめが強くなる方もいます。

頬の冷却は手術当日のみで十分なので、寝るときは顔以外が冷えないよう軽いブランケットを使い、体のリラックスを心がけると良い睡眠につながります。

翌日からはどうなる?回復の目安

①腫れ・痛みのピーク

一般的な経過

インプラント手術の翌日になると、多くの方が「腫れが強くなってきた気がする」と感じます。

これは異常ではなく、手術後の生理的な反応として、ごく自然な経過です。

腫れは通常、手術の翌日から2日目あたりが最も強く、その後3〜4日目にかけてゆっくりと落ち着いていきます。

また、痛みに関しても同様で、術後すぐより翌日に重たさを感じることがありますが、処方されている痛み止めを適切に使えばコントロールできるケースがほとんどです。

患者様からも「翌日が一番腫れて驚いたけれど、そのあと少しずつ引いて安心した」という声をよく伺います。

異常が疑われる場合の目安

通常の経過とは異なり、痛みが日ごとに強くなる、腫れが一週間以上たっても減らずに広がっていく、触れていなくてもズキズキと熱を感じる、口の中に膿のような味が続くといった症状がある場合は、炎症が進んでいる可能性があります。

そのような変化は、ご自身では様子を見ていて良いのか判断がつきにくいことも多いため、気になることがあれば早めに受診していただく方が安心です。

過去には「たいしたことないと思って放置したら、治るまでに時間がかかってしまった」という方もいらっしゃいました。

少しでもいつもと違うと感じたときは、遠慮なく歯医者で相談していただくことをおすすめします。

③セルフケアの開始時期

うがい・歯みがきはいつから?

手術翌日になると、軽いうがいなら可能になることが多いですが、強く何度もゆすぐと傷の治りが遅くなることがあります。

歯みがきも同様で、インプラント部位を避けながら、他の部分だけ優しく磨くようにすると安心です。

術後数日は特に傷がデリケートなため、歯ブラシを当てると痛みが出ることもあります。

患者様の中には「怖くて手術側に歯ブラシを近づけられなかった」という方も多いので、無理せずできる範囲からスタートするのが良い方法です。

消毒や処方薬の使い方

術後に処方される抗生剤やうがい薬は、決められた回数と期間を守ることで炎症を最小限に抑える役割があります。

とくに抗生剤は途中でやめてしまうと細菌が残りやすく、痛みや腫れが長引く原因になります。

私は診療で「薬は症状が落ち着いても、指示通り最後まで飲み切ってくださいね」と必ずお伝えしています。

消毒に関しても必要以上に行う必要はなく、指示があれば優しく行う程度で十分なことがほとんどです。

まとめ

インプラントの手術後は、翌日以降は腫れのピークを迎えることが多いものの、基本的には数日かけてゆっくり落ち着いていきます。

無理のない範囲でうがいや歯みがきを再開し、処方された薬をきちんと使うことで、治りをスムーズに進められます。

痛みや腫れが日ごとに強くなる、膿のような味がするなど、普段と違う変化を感じた場合は早めの相談が必要です。

手術当日から翌日までの過ごし方は難しいことをする必要はなく、ほんの少しの注意を心がけるだけで大きく結果が変わります。

安心して回復の期間を過ごすために、お伝えしたポイントが少しでも役に立てば嬉しいです。

インプラント周囲炎になりやすい人の5つの特徴

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

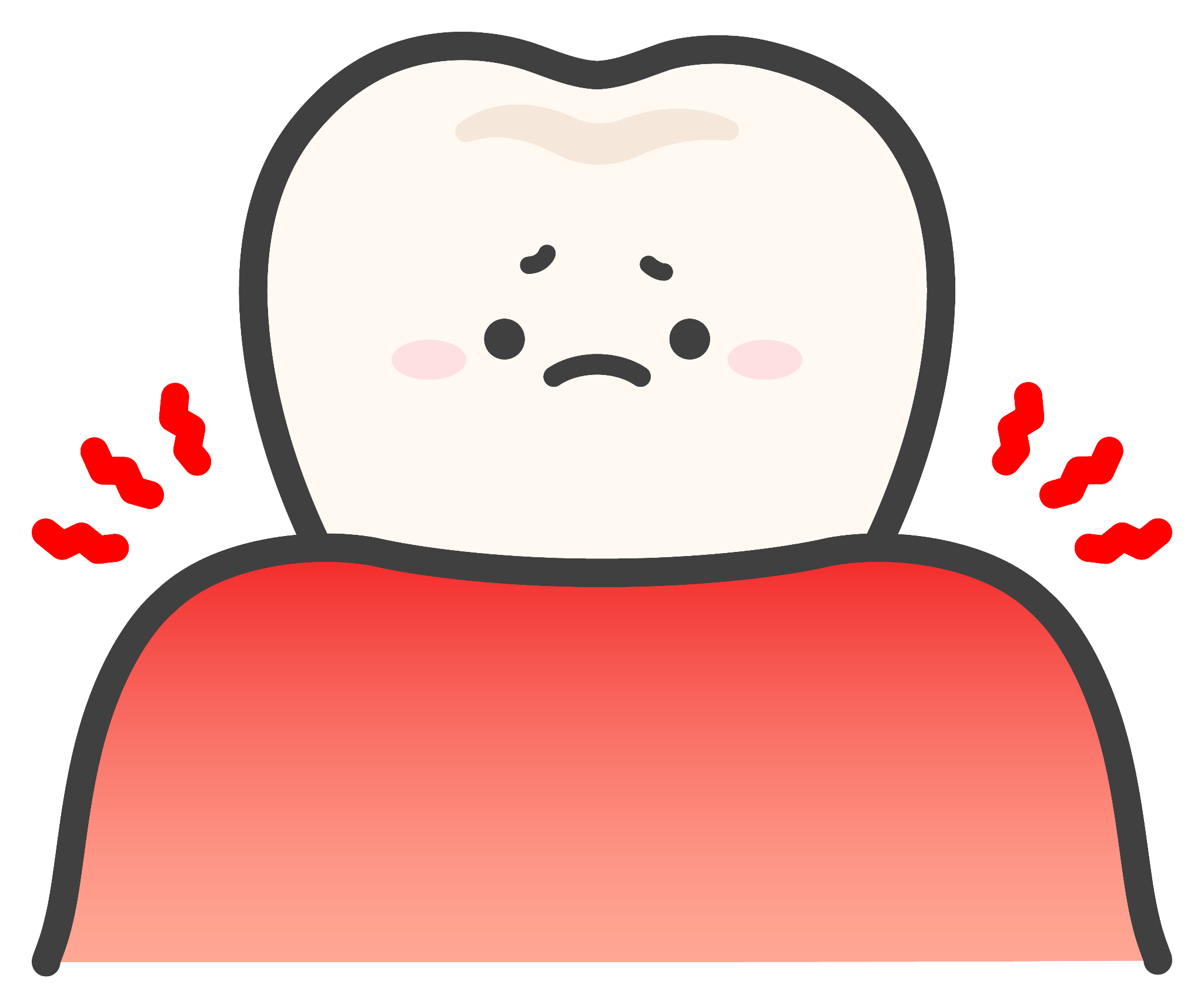

インプラントは自分の歯のようにしっかり噛める優れた治療ですが、実は「歯周病のような炎症」が起こることがあり、それを「インプラント周囲炎」といいます。

一度進行すると気づきにくく、最悪の場合、せっかく入れたインプラントを失う可能性もあります。

私が歯科衛生士として診療している中でも、炎症が出やすい方には共通する生活習慣や傾向があり、早めに知っておくことで予防につながる場合が多くあります。

この記事では、インプラント周囲炎になりやすい人の特徴5つを解説し、今日からできる予防法もお伝えします。

「まだインプラントを入れて間もない」「これから治療を考えている」という方には、ぜひ参考にしてみてください。

インプラント周囲炎とは?まず知っておきたい基礎知識

①インプラント周囲炎は「歯周病に似た病気」

天然歯との違い

インプラント周囲炎は、見た目こそ歯ぐきの腫れや出血など歯周病と似ていますが、実は進行のスピードが速いという特徴があります

天然歯には「歯根膜」というクッションの役割をもつ組織がありますが、インプラントにはそれがありません。

そのため炎症が起きると、骨にまで一気に広がりやすく、気づいた時には進行していた…という場合も少なくありません。

進行するとどうなる?

炎症が進むと、インプラントを支えている骨が溶け、土台が不安定になってしまいます。

私が以前担当した患者さんでも「痛くないから大丈夫」と思っていたら、数ヶ月後にはぐらつきが強くなっていたケースがありました。

痛みが出にくいからこそ、日頃のチェックと早期発見がとても重要です。

②なぜインプラントは炎症が起きやすいのか

インプラント特有の構造

インプラントは金属と歯ぐきの境目に、細菌がたまりやすい構造があります。

また、天然歯と違って繊維で結びついていないため、一度細菌が入り込むと排除しにくい傾向があります。

特に奥歯など磨きにくい部分では、プラーク(歯垢)が残りやすく注意が必要です。

メンテナンスの重要性

インプラントは虫歯にはなりませんが、ケアを怠ると歯周病より早く悪化する可能性があります。

私の臨床経験でも、定期的にクリーニングを受けている方と、受けていない方では、炎症の発見率に大きな差がありました。

「治す」より「予防する」方が圧倒的に負担が少ないのがインプラントの特徴です。

インプラント周囲炎になりやすい人の特徴5つ

① 歯ぐきや歯周病の治療をせずに放置している

炎症がある状態で治療するとリスクが高い

歯ぐきに炎症がある状態でインプラント治療を行うと、術後に細菌が増えやすく、インプラント周囲炎のリスクが高くなります。

特に歯周病は慢性的に炎症が続く病気のため、術前にしっかり治しておくことがとても大切です。

実際に、炎症が治まっていないまま治療に進んでしまい、その後トラブルにつながった例もありました。

歯周病の既往がある方の注意点

歯周病になった経験がある方は、インプラント周囲炎も起こしやすい傾向があります。

これは細菌への抵抗力や歯ぐきの質が影響するためです。

私が担当する患者さんでも、過去に歯周病治療の経験がある方は、特にセルフケアやメンテナンスの指導を細かく行うようにしています。

② 自宅でのセルフケアが不十分

磨き残しが起きやすい部位

インプラントは天然歯と形が違うため、境目や裏側にプラークが溜まりやすい特徴があります。

特に奥歯は歯ブラシが届きにくく、バイオフィルムがついたままになってしまうことも少なくありません。

「毎日磨いているのに炎症が出る」という方の多くが、実は細かい部分の磨き残しが原因です。

おすすめのケアグッズ

歯ブラシだけでは落としきれないプラークを取り除くため、フロスや歯間ブラシの活用が効果的です。

サイズの合った歯間ブラシを選ぶだけで磨き残しは大きく減ります。

診療室ではよく、患者さんに実際にサイズを合わせて選んで差し上げることもあります。

ケア用品の選び方で炎症リスクが大きく変わります。

③ 喫煙習慣がある

喫煙がインプラントに与える影響

喫煙は血流を悪くし、歯ぐきの治りを遅らせます。

その結果、インプラントの周りの組織が弱くなり、細菌に対する抵抗力が低下します。

私の経験でも、喫煙している患者さんは術後の炎症が出やすい傾向がはっきりありました。

治療前後の一時的な禁煙でも、予後が改善するケースは多いです。

禁煙できない場合の対処法

完全な禁煙が難しい場合でも、術前・術後の一定期間だけ控える、ニコチン量の少ないタバコに変えるなどの工夫が有効です。

また、歯ぐきの状態をこまめにチェックすることで、早期発見につながります。

患者さんには「まずはできる範囲で減らしてみましょう」とお伝えするようにしています。

④ 定期メンテナンスに来られない

早期発見ができず進行しやすい

インプラント周囲炎は痛みが出にくい病気のため、「変化に気づいたときには進行していた」ということがよくあります。

歯医者のプロケアで、歯周ポケットの深さやレントゲンを定期的に確認することで、早期発見が可能になります。

特にインプラント治療後の1〜2年は変化が出やすいため、こまめな来院が理想的です。

メンテナンスの間隔の目安

一般的には3〜6ヶ月に1度のメンテナンスが推奨されますが、喫煙習慣がある方や歯周病の既往がある方はもっと短い間隔が必要な場合もあります。

実際に私は、歯ぐきの状態やケアの状況を見ながら、一人ひとりに合わせて間隔を調整しています。

⑤ 噛みしめや歯ぎしりが強い

過度な力が炎症の原因に

噛みしめや歯ぎしりが強いと、インプラントに過度な力が加わり、歯ぐきや骨に負担がかかります。

これが続くと炎症の誘因となり、インプラント周囲炎を悪化させることがあります。

特にストレスを抱えている方は無意識に力が入りやすく、来院時に歯ぐきが赤くなっている方もいらっしゃいました。

ナイトガードの活用

就寝中の無意識な歯ぎしりを防ぐためには、ナイトガードの使用がとても有効です。

インプラントだけでなく、自分の歯のトラブル予防にもつながります。

実際にナイトガードを使い始めてから、炎症が落ち着いた患者さんも中にはいらっしゃいます。

インプラント周囲炎の予防のためにできること

①歯医者でできる予防

プロケア

歯医者では、インプラント周囲のプラークやバイオフィルムを専用の器具で徹底的に取り除きます。

特に歯ブラシでは届かない深いところの汚れは、プロケアでしか管理できません。

また、噛み合わせのチェックや必要に応じた微調整、レントゲンによる骨の状態確認など、トラブルを未然に防ぐために多角的なケアが行われます。

「メンテナンスに来るだけで全然違いますね」と実感される方が多い部分です。

インプラント周囲のポケット測定

歯ぐきの状態を把握するために、定期的なポケット測定は欠かせません。

深さの変化は炎症の初期症状であり、早期発見にとても役立ちます。

私自身、ポケットが少し深くなっている段階で気づき、クリーニングや生活習慣の見直しを行うことで症状が改善したケースを多く担当してきました。

小さな変化を見逃さないことが、予後を大きく左右します。

②自宅でできる予防

正しいケア方法

自宅でのセルフケアは、インプラントの健康を守る毎日の土台です。

歯ブラシは毛先を細かく動かし、インプラントの境目を意識して丁寧に磨くことがポイントです。

フロスや歯間ブラシも欠かせない習慣のひとつで、特に歯間ブラシはサイズを合わせることで予防効果が大きく上がります。

磨き方の癖はご本人では気づきにくいので、定期的なブラッシング指導を受けることがおすすめです。

生活習慣の見直し

喫煙、ストレス、睡眠不足、偏った食生活など、生活習慣は歯ぐきの状態に大きく影響します。

特にストレスが強いと噛みしめが増え、インプラントに負担がかかることもあります。

患者さんの中には、生活リズムを整えただけで炎症が落ち着いたケースもあり、日常の小さな変化が予防につながることを実感しています。

まとめ

インプラント周囲炎は、一度進行すると治療が大変になる病気ですが、日頃のケアと定期的なメンテナンスがしっかりできていれば予防は十分可能です。

特に、歯周病の既往がある方やセルフケアに自信がない方は、早めのチェックとプロケアが大切です。

私も日々の診療で、「しっかりケアしている方ほどインプラントが長持ちしている」という実感があります。

少しの意識と習慣で、インプラントは10年、20年と快適に使い続けることができます。

インプラントで金属アレルギーは起きる?不安を解消するための正しい知識

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラントに興味はあっても「アクセサリーでかぶれたことがあるから不安で踏み切れない」という声は、患者様からもよく聞かれます。

実際のところ医療で広く使われてきたチタンでアレルギー反応が起こるケースは非常にまれですが、過去に金属アレルギーの経験があると心配が膨らみやすいものです。

治療を安心して受けるためには、アレルギーの仕組みや検査で分かること、そして治療の選択肢を正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、金属アレルギーとインプラントの関係を分かりやすく解説していきます。

インプラントでアレルギーが起こる可能性は?

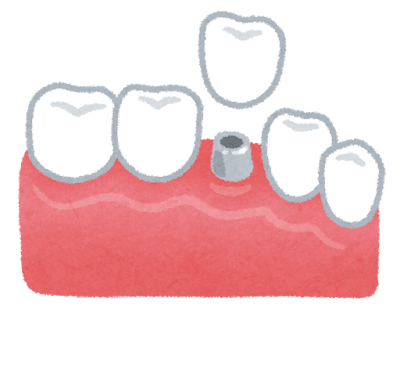

①インプラントにはどんな金属が使われている?

純チタンとチタン合金の違い

インプラントの多くはチタンまたはチタン合金で作られています。

チタンは生体親和性が高く、医療分野でも長く利用されてきた安全性の高い素材です。

純チタンはほぼチタンだけで作られているため、アレルギーの心配がとても少ない素材です。

これに対してチタン合金は、強度を高めるためにわずかに他の金属が加えられています。

ただ、医療で使われる合金は安全性が高く、どちらも安心して使える素材です。

体に馴染みやすい

チタンの魅力は、体に入っても馴染みやすい「生体親和性」です。

異物としての反応を受けにくいため、長く体の中で安定します。

人工関節や心臓の医療機器にも使われているほどです。

このようにインプラントに使用される金属は、一般的なアクセサリーとは全く異なる性質を持っており、アレルギーが起こりにくい点が大きな特徴です。

骨との結合(オッセオインテグレーション)との関係

チタンは骨としっかり結びつく特性があり、これを「オッセオインテグレーション」と呼びます。

インプラントがぐらつかず、普段通りの噛む力を支えられるのはこの性質のおかげです。

実際、治療後しばらくして「自分の歯みたいに噛めるようになった」と喜ばれる患者さんも多いです。

②アレルギーのリスクが高い人の特徴

金属アレルギー歴がある人

過去に金属アレルギーを指摘された経験がある方は、インプラントにも不安を感じることが多いものです。

特に歯科治療で使う銀歯やアクセサリーで反応が出たことがある場合、「同じように症状が出たらどうしよう」と心配される方が多いです。

ただし、アレルギーを起こしやすい金属とチタンは別の性質を持つため、リスクは必ずしも高くありません。

アクセサリーでかぶれやすい人

ピアスやネックレスで赤みが出たり、かゆくなりやすい方は、日常の金属に敏感なタイプといえます。

ただ、これらのアクセサリーに多いニッケルやコバルトは、チタンとは違う金属です。

診療室でも「普段はかぶれるけど、治療の金属は大丈夫だった」という患者さんが少なくありません。

アクセサリーでかぶれる=インプラントができない、と考える必要はありません。

皮膚炎を繰り返している人

体質的に皮膚炎を繰り返しやすい方は、金属アレルギーと区別がつきにくい場合があります。

湿疹や乾燥が起こりやすいため、「もしかして金属が合っていないのでは?」と不安が大きくなる傾向があります。

ただ、皮膚の敏感さと金属アレルギーは別の問題であることも多く、検査をすることで原因がはっきりするケースもあります。

気になる場合は一度歯科や皮膚科で相談するのがおすすめです。

インプラント前にできる金属アレルギーの検査

①パッチテストとは?

皮膚科で行う検査の流れ

パッチテストは皮膚科で行う簡単な検査で、背中や腕に金属成分のシールを貼り付けて反応を見ます。

貼ったまま2日ほど過ごし、シールを外したあとにもう1〜2回診察があり、赤みや腫れが出ていないか確認します。

痛みはほとんどなく、普段の生活も大きく制限されません。

初めての方でも安心して受けられる検査です。

結果が分かるまでの期間

結果が分かるまでの期間はおおよそ3〜4日です。

貼付後48時間で一度判定し、その後さらに24時間〜48時間で遅れて出る反応を確認します。

すぐに結果が出ないため少し手間に感じるかもしれませんが、この時間差をチェックすることで正確性が高まります。

治療前の安心材料としては十分な情報が得られます。

注意点

パッチテストは有用な検査ですが、100%正確というわけではありません。

汗をかきやすい季節や、お薬の影響などで反応が弱く出たり、逆に強く出すぎてしまうこともあります。

また、チタンのように皮膚で反応が出にくい金属では、偽陰性になることもあります。

結果を鵜呑みにせず、不安が残る場合は追加の検査を検討すると安心です。

②チタンアレルギーを調べる特殊検査

LTT(リンパ球刺激試験)

LTTは血液を採取して、金属に対して体のリンパ球がどれくらい反応するかを調べる検査です。

皮膚の状態に左右されないため、パッチテストよりもチタンの反応を把握しやすい点がメリットです。

少し専門的な検査ではありますが、「確実に調べておきたい」という方にはとても有効な方法です。

費用や受けられる医療機関

LTTは一般的な皮膚科では行っておらず、対応できるのは一部のアレルギー専門施設や大学病院が中心です。

費用は自費診療で、1〜3万円ほどかかることが多いです。

やや高額ではありますが、心配が大きい方にとっては根拠のある安心を得られる検査といえます。

検査を希望する際は、事前に対応医療機関を確認しておくとスムーズです。

検査が必要になるパターン

検査が必要になるのは、過去に重度の金属アレルギーがあった場合や、複数の金属で強い反応が出た経験がある場合です。

また、皮膚炎を繰り返しており金属が原因の可能性が高いと考えられるケースでも、LTTを選ぶことがあります。

アレルギーが疑われる場合の治療選択肢

①ジルコニアインプラントという選択

金属を使わないメリット

ジルコニアインプラントの最大のメリットは、金属を使わないためアレルギーの心配がないことです。

アクセサリーで必ずかぶれてしまう方でも、安心して検討しやすい素材です。

白くて目立ちにくいため、審美性を重視したい方にも向いています。

金属アレルギーの不安が強い方にとって、心の負担を大きく減らせる選択肢になります。

チタンとの違い

ジルコニアは非常に硬く強度がありますが、チタンに比べると歴史が浅く、長期的なデータはまだ限られています。

一方、チタンは長年の臨床実績があり、骨との結合のしやすさでも評価されています。

どちらが優れているというより、症例によって向き不向きがあるため、口の状態や噛み合わせを見ながら判断することが大切です。

審美性が求められる症例にも有効

ジルコニアは白い素材のため、特に前歯部のように見た目が重視される部分で効果を発揮します。

金属を使わないため、将来的に歯ぐきが下がっても黒く見える心配がありません。

審美性とアレルギー対策を両立できる素材として評価されています。

②チタンでも問題ないケースの判断基準

医師の診断と検査結果の照合

チタンでも問題ないかどうかは、医師が問診や検査結果を総合的に評価して判断します。

パッチテストやLTTの結果だけでなく、これまでのアレルギー歴や現在の症状も確認し、無理のない治療計画を立ててくれます。

不安がある場合は、小さなことでも遠慮せず相談することが大切です。

アレルギー歴の有無

過去に金属アレルギーがあったかどうかは重要な判断材料になります。

ただし、アクセサリーでかぶれる金属とチタンは性質が異なるため、「金属アレルギー=インプラントができない」というわけではありません。

患者さんの中には、検査で問題がないと分かったことで気持ちが軽くなり、治療に前向きになれた方も多くいらっしゃいました。

全身疾患との関係

自己免疫疾患やアトピー性皮膚炎がある場合、体が敏感になりやすく、症状の出方が複雑になることがあります。

こうした全身状態はアレルギーの反応にも影響するため、事前に担当医へ伝えておくことが大切です。

適切に情報を共有することで、より安全な治療計画を立てることができます。

インプラント後に症状が起きた場合は?

①注意したい症状

歯ぐきの腫れや慢性的な違和感

インプラント周りの歯ぐきが腫れたり、押すと痛いような違和感が続く場合は注意が必要です。

ただ、実際にはブラッシング不足や噛み合わせの問題で炎症が起こっていることも多くあります。

患者さんでも「てっきりアレルギーだと思っていたけど、掃除を改善したら治った」という方がよくいらっしゃいます。

金属アレルギー特有の皮膚症状

もしアレルギーが関わっている場合、口の中だけでなく皮膚に湿疹や赤みが出ることがあります。

ただし、この症状も非常にまれです。

首や顔周りにポツポツした湿疹が続くなど、全身的な反応がみられる場合は相談が必要です。

皮膚症状が出たからといってすぐにインプラントが原因とは限らないため、冷静に診断を受けることが大切です。

②対応方法

早期の再診・検査が重要

少しでも違和感を覚えたら、早めに歯医者でチェックを受けることがとても大切です。

早期に原因を特定できれば、軽い処置で改善できる可能性が高く、患者様の負担も小さく済みます。

「大したことないかも…」と様子を見ず、気になることはすぐ相談しましょう。

部品交換で改善するケース

金属アレルギーが疑われる場合でも、インプラント本体ではなく、上部構造の別の部品が影響していることがあります。

その場合は、部品を交換するだけで症状が良くなるケースもあります。

交換の負担は比較的少なく、患者さんからも「思ったより簡単で安心した」と言われることが多い処置です。

インプラント撤去・再治療が必要な場合も

ごくまれに、どうしても症状が改善しない場合はインプラントの撤去や再治療を検討することがあります。

ただし、このケースは本当に稀で、多くの患者様は交換や調整で改善します。

もし撤去が必要になった場合も、担当医が今後の治療方針を丁寧に説明してくれますので、一緒に最善の方法を考えていくことができます。

まとめ

インプラントと金属アレルギーについて不安を抱える方は多いですが、正しい情報を知ることで必要以上に怖がらずに治療を検討できるようになります。

実際にはチタンでの反応は非常にまれで、症状が出た場合でも早めの対応で改善するケースがほとんどです。

気になることがあれば、小さなことでも遠慮なくご相談ください。

通わないとどうなる?インプラントのトラブル

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「仕事が忙しくて、インプラントのメンテナンスにしばらく行けていない…」

そんな方、実はとても多いんです。

痛みもなく問題ないように感じても、実はそのまま放置すると思わぬトラブルにつながることがあります。

「インプラントを入れたらもう安心」と思っていた方が、数年後に不具合を感じて来院されるケースも少なくありません。

歯ぐきの炎症や被せ物の破損など、初期段階では気づきにくい症状もあるのです。

しかし、正しいセルフケアと定期的なメンテナンスを続ければ、インプラントは長く健康に保てます。

この記事では、実際に見てきたトラブル例と、再発を防ぐためのポイントをわかりやすくお伝えします。

インプラント治療は「入れて終わり」ではない

①インプラントは天然の歯よりもデリケート

歯の「感覚センサー」がないため、異変に気づきにくい

自分の歯には、噛む力や炎症を感じ取る「神経のクッション」のような組織があります。

しかし、インプラントにはそれがないため、炎症が起きても痛みや違和感を感じにくいのが特徴です。

そのため「何も症状がないから大丈夫」と思っていても、実は歯ぐきの中で炎症が進んでいることもあるのです。

歯ぐきの境目に汚れがたまりやすい構造

インプラントは、歯と歯ぐきの間にわずかなすき間ができます。

そこに汚れが入り込みやすく、普通の歯みがきだけでは落としきれないことがあります。

特に奥歯や被せ物のまわりは見えにくい部分なので、汚れが残りやすい場所です。

「痛くないから大丈夫」と油断してしまう方が多い

私がこれまで担当してきた患者さんの中にも、「痛くないから大丈夫」と数年ぶりに来院される方がいました。

ところが来院された際に見てみると、歯ぐきが腫れてインプラントのまわりに炎症があったのです。

早めにチェックできていれば、簡単なケアで治せたケースでした。

痛みがなくても、定期的なメンテナンスはやはり大切です。

②メンテナンスの目的と通院頻度の目安

3〜6ヶ月ごとの定期チェックが基本

インプラントを長く使うためには、定期的なチェックが欠かせません。

多くの歯医者では3〜6ヶ月ごとの来院をおすすめしています。

この間隔は、汚れがたまって炎症が起こる前に対処できるちょうど良いタイミングです。

「まだ大丈夫かな」と思っても目に見えない変化が起きていることもあるので、早めの確認が安心です。

自分では落とせない汚れをプロがクリーニング

歯ブラシでは落とせない、被せ物のすき間に入り込んだ汚れを専用の器具で丁寧に取り除きます。

歯医者でのプロケアを定期的に受けることで、炎症やトラブルを防げます。

メンテナンスは歯のお掃除だけでなく、歯を守るためのチェックでもあるのです。

噛み合わせや骨の状態も一緒に確認

メンテナンスでは、噛み合わせやインプラントの土台(骨)の状態もチェックします。

時間が経つと、噛み方のクセや歯ぎしりなどで微妙なズレが生じることがあります。

小さな変化を早めに見つけて調整しておくことで、インプラントを長く安定して使うことができます。

メンテナンスを怠ると起こる3つのトラブル

① インプラント周囲炎(歯周病のような炎症)

初期はほとんど痛みがなく進行する

インプラントのまわりに炎症が起こる「インプラント周囲炎」は、インプラントの歯周病のようなものです。

怖いのは、初期のうちはほとんど痛みや腫れがないことです。

そのため、「見た目も変わらないし大丈夫」と思ってしまう方が多く、気づいたときには骨が溶けてしまっているケースもあります。

放置するとインプラントが抜けることも

炎症が進行すると、インプラントを支える骨が少しずつ減っていきます。

この状態を放っておくと、最終的にはインプラントがグラグラし、抜けてしまうこともあるのです。

せっかく時間と費用をかけて入れたインプラントを守るためにも、早めの発見・対処が大切です。

② 噛み合わせのズレや被せ物の破損

歯ぎしりや食いしばりが負担になる

インプラントはしっかり固定されていますが、天然の歯よりもしなやかさがありません。

そのため、歯ぎしりや食いしばりが続くと、強い力が一点に集中してしまいます。

「朝起きると顎がだるい」「被せ物が欠けた」などのトラブルが起きることもあります。

小さなズレでも放置すると大きな破損に

噛み合わせは日々少しずつ変化しています。

特に数年経つと、周囲の歯の位置や噛む力のかかり方が変わり、わずかなズレが出てきます。

このズレを放置すると、被せ物の割れやネジの緩みにつながることも。

定期的に噛み合わせをチェックすることで、早めの調整ができます。

早めに気づけば簡単な修正で済む

私が担当した方の中には、ほんの小さな噛み合わせのズレを早めに見つけて、軽く削るだけで済んだケースもあります。

定期的に通ってくださっていたおかげで、大きな破損を防げました。

「違和感を覚えたらすぐ相談」が、インプラントを長持ちさせるいちばんのコツです。

③ 骨や歯ぐきの変化に気づけない

骨が少しずつ痩せてしまうことがある

歯を失ったあとの骨は、使わない部分から少しずつ痩せていく性質があります。

インプラントは顎の骨への刺激になるため、適切に機能していれば、骨の痩せを防ぐ効果が期待できます。

しかし インプラントをしても、適切なケアを怠ると骨は痩せてしまうことがあります。

骨が減るとインプラントが安定しづらくなったり、被せ物が浮いたように感じることもあります。

歯ぐきが下がると見た目にも影響が出る

骨が痩せると、それに合わせて歯ぐきも下がっていきます。

前歯などでは金属の部分が少し見えてきたり、歯の長さが不自然に見えることにもつながってしまいます。

痛みがない分、見た目の変化で気づくケースが多いです。

通院をやめた患者さんの変化から感じたこと

以前、数年ぶりに来院された患者さんが「最近、歯が長く見える気がして…」と相談に来られました。

検査すると、骨と歯ぐきが少しずつ下がっていたのです。

定期的に見ていれば防げた変化でした。

歯ぐきや骨の変化はゆっくり進むので、何も問題がないうちからのチェックが何より大切だと感じます。

トラブルを防ぐためにできること

①セルフケアで意識したい3つの習慣

毎日の歯みがきを1本ずつ丁寧に

インプラントのまわりは、天然の歯と形が少し違います。

特に歯ぐきとの境目には汚れがたまりやすいので、歯ブラシの毛先を細かく動かして1本ずつ磨く意識が大切です。

歯ブラシを当てる強さとしては、力を入れすぎず、軽く当てるくらいで十分です。

磨く順番を決めておくと、磨き残しを防げます。

歯間ブラシやフロスで汚れを残さない

歯と歯の間や、インプラントの被せ物の下のすき間は、歯ブラシだけでは届きません。

歯間ブラシやフロスを使って、プラーク(汚れ)をしっかり除去しましょう。

サイズや使い方に迷ったら、メンテナンス時に相談をしましょう。

あなたのお口に合ったケア方法を一緒に見つけられます。

寝る前のケアが一番大切

1日の中で最も大切なのが「寝る前のケア」です。

寝ている間は唾液が減り、細菌が繁殖しやすくなります。

寝る前にしっかりケアをすることで、夜の間にインプラントの周りで炎症が起こるのを防げます。

1日5分の丁寧なケアが、長持ちの秘訣です。

②歯医者でのプロフェッショナルケアの内容

専用の器具でインプラント表面をていねいに清掃

インプラントの表面には、歯ブラシでは落としきれない細かい汚れがつくことがあります。

歯医者ではチタンを傷つけない専用の器具を使い、やさしく汚れを取り除きます。

見た目はきれいでも、顕微鏡レベルでは汚れが残っていることもあるので、定期的なプロのクリーニングが欠かせません。

炎症の早期発見と噛み合わせのチェック

メンテナンスでは、インプラントのまわりの歯ぐきの状態を確認し、炎症のサインがないかチェックします。

同時に、噛み合わせのズレやネジの緩みがないかも確認します。

小さな変化を早めに見つけることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

インプラントは、メンテナンスを怠ると知らないうちに炎症やズレが起こることもありますが、定期的なケアを続けることで10年、20年と快適に使い続けることができます。

歯科衛生士として多くの方の経過を見てきましたが、定期的にメンテナンスに通っている方ほど、「噛める生活」を続けていると実感します。

忙しい毎日でも、数ヶ月に一度のチェックを習慣にすることで、あなたのインプラントもきっと長く守れます。

「 治療を終えるではなく、育てていく」

そんな気持ちで、これからも一緒にケアを続けていきましょう。

まだ間に合う!40代・50代のインプラント治療

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

40代・50代になると、歯の不調や噛みにくさを感じる方が増えてきます。

「入れ歯には抵抗があるけれど、インプラントは少し怖い…」という声も少なくありません。

私自身、歯科衛生士として多くの患者さんを見てきましたが、「もっと早くインプラントをしておけばよかった」と話される方が本当に多いです。

この記事では、そんな不安を抱える方に向けて、インプラント治療のメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。

40代・50代にインプラント治療を考える人が増えている理由

①仕事・子育てが一段落し「自分の歯を見直す」時期

自分への投資を考える人が増加

40〜50代になると、「気づけば歯のことを後回しにしてきたな」と感じる方が多いように思います。

子育てや仕事に一生懸命だった時期を終え、「そろそろ自分の体を大事にしたい」と感じ始める頃です。

子育てや仕事が落ち着くと、時間にも気持ちにも少し余裕ができます。

「これからの自分の健康のために歯を整えたい」と考える方が増えており、見た目の改善だけでなく「しっかり噛める生活」を目指す方も多い印象です。

以前、子育てが落ち着いたタイミングで来院された女性の方がいました。

「長年気になっていたけれど、ようやく自分のために時間が取れた」とおっしゃっていました。

治療が終わる頃には、「ごはんがおいしく感じるようになった」と笑顔になった姿を見て、歯の健康が人生の楽しみに直結していると改めて感じました。

「まだ入れ歯は早い」と感じる世代

「入れ歯には抵抗があるけれど、このまま噛めないのも嫌」という声をよく耳にします。

見た目の自然さや若々しさを保ちたいと思うこの年代にとって、インプラントはちょうどいい治療と感じる方が多いです。

②失った歯を放置してしまうリスク

隣の歯が傾き、噛み合わせが崩れる

歯を抜いたまま放っておくと、隣の歯が少しずつ倒れ込んできます。

そうなると噛み合わせがずれて、全体のバランスが崩れてしまうのです。

最初は小さな変化でも、時間が経つほど戻すのが難しくなってしまいます。

噛む力の低下で顎や消化にも影響

噛めない歯があると、自然と片側ばかりで噛むようになります。

その結果、顎の筋肉のバランスが崩れたり、噛む回数が減って消化にも影響が出ることもあります。

しっかり噛める歯を取り戻すことは身体全体の健康にもつながります。

放置期間が長いほど骨が痩せる

歯を支えていた骨は、歯を失うと刺激がなくなり、少しずつ痩せていきます。

骨が減ってしまうとインプラントを支える土台が足りず、治療が難しくなるケースも。

そのため早めに相談しておくことが大切です。

「もっと早く相談していれば、治療もスムーズだったのに」と感じる場面は少なくありません。

小さな違和感のうちに受診することが、結果的に一番の近道です。

こんな方は特にインプラント治療がおすすめ

①入れ歯に違和感がある・噛みにくい方

ズレや痛みがストレスになるケース

入れ歯が合わず、話したり食べたりするときにズレて痛みを感じる方は少なくありません。長時間の装着がつらく、「人前で話すのが不安」と話す方も多いです。

その点、インプラントは骨に固定されるため、自分の歯のようなフィット感があります。

特に奥歯のインプラントでは、食事の満足度が大きく変わります。

食事を楽しめるようになることは、想像以上に生活の質を高めてくれます。

人前で話す・笑うことに抵抗が出る

入れ歯の金具が見えたり、外れそうになったりすると、つい笑顔を控えてしまうことがあります。

インプラントなら固定式なのでそうした不安がなく、自然な見た目で人前でも自信を持てます。

実際に「話すのが楽しくなった」と表情まで明るくなる方もいらっしゃいます。

歯の治療は、見た目の自然さだけでなく心理的な安心感にもつながります。

②見た目を自然に保ちたい方

歯ぐきとの境目が自然

インプラントは、歯ぐきと被せ物の境目がとても自然です。

金具が見えたり、歯ぐきとの段差が目立ったりすることもありません。

見た目が自然だと、口元を気にせず笑えるようになります。

「口を開けて笑うのが久しぶり」と話される方も少なくありません。

若々しい印象をキープできる

歯を失ったままにしておくと、骨が痩せて口元が下がり、老けた印象を与えることがあります。

インプラントは骨にしっかり固定されるため、輪郭の崩れを防ぎ、自然で若々しい表情を保ちやすくなります。

見た目の印象が変わることで、気持ちまで前向きになる方も多いです。

審美目的での選択も増加傾向

最近では、「しっかり噛めること」に加えて「見た目を整えたい」という理由でインプラントを選ぶ方も増えています。

とくに前歯の治療では、自然な色調や透明感が求められるため、美しさと機能性を両立できる点が評価されています。

③健康な歯をこれ以上削りたくない方

削らずに済むことで歯の寿命を延ばせる

インプラントの大きな特徴は、失った歯だけを補える点です。

ブリッジ治療では、失った歯の両隣を削って支えにしますが、健康な歯に負担がかかります。

インプラントなら独立して設置できるため、周りの歯を守りながら治療が可能です。

実際に「自分の歯をこれ以上削りたくない」と相談に来られる方は年々増えています。

削った歯はどうしても健康な歯に比べて脆くなり、再治療が必要になることがあります。

インプラントはほかの歯に影響を与えないため、長期的に見ても再治療リスクを減らせるので、結果として歯の寿命を全体的に延ばすことにつながります。

部分的な治療で済むケースもある

「歯がないところを全部インプラントにするのは本数が多くて不安」という方でも、必要な部分だけの治療で改善できるケースもあります。

実際に歯がないところ全てでなくても、1〜2本だけ入れたことで噛み合わせが安定し、他の歯の負担が減った例も多くあります。

少しの治療でも効果を実感しやすいのが特徴です。

インプラント治療の注意点

①手術が必要で、治療期間が長い

外科的処置が必要になる

インプラントは、顎の骨に人工の歯根を埋め込む外科的処置を伴う治療です。

多くの場合は局所麻酔で行うため痛みはほとんどありませんが、「手術」と聞くと不安を感じる方も多いと思います。

手術前にしっかり説明を受けて、安心できる環境で受けることが大切です。

治療完了まで数ヶ月かかることが多い

インプラントは手術をしてすぐに歯が入るわけではありません。

骨とインプラントがしっかり結合するまでに時間が必要で、通常3〜6ヶ月ほどかかります。

焦らず、骨や歯ぐきが落ち着くのを待つことで、長持ちする結果につながります。

体調・持病による制限が出ることも

糖尿病や高血圧などの持病がある場合、治療のタイミングを医師と相談しながら進めることがあります。

体の状態をしっかり管理しながら安全に進めることで、安心して手術を受けられます。

②費用が高く、保険がきかない

1本あたり30〜50万円が一般的な相場

インプラントは自費診療となるため、1本あたり30〜50万円ほどが一般的な目安です。

費用は医院の設備や使用する素材によっても異なりますが、「しっかり噛めるようになりたい」「長く使いたい」と考える方にとっては、その価値を感じられる治療です。

使用する素材や手術法によって価格差がある

素材には主にチタン製とジルコニア製があり、どちらも耐久性に優れています。

また、ガイド手術など精密な方法を取り入れることで安全性が高まる分、費用も上がる傾向にあります。

事前のカウンセリングで納得いく説明を受けることが大切です。

長期的なコスパで見ると決して高くない理由

初期費用は高く感じても、きちんとメンテナンスを続ければ10年以上使えるケースが多く、入れ歯の作り替え費用を考えると長期的には経済的です。

「毎回作り替えなくていいから結果的に安かった」と話す方も少なくありません。

中には格安をうたう広告もありますが、使用する素材や技術、アフターケア体制が十分でないこともあります。

価格よりも、しっかり説明してくれる医院を選ぶことが安心につながります。

③毎日のケアと定期メンテナンスが必須

インプラント周囲炎を防ぐセルフケア

インプラントは虫歯にはなりませんが、周囲の歯ぐきが炎症を起こす「インプラント周囲炎」には注意が必要です。

磨き残しが続くと、せっかくのインプラントが抜けてしまうこともあります。

毎日の歯みがきを丁寧に行うことが、長持ちの第一歩です。

歯間ブラシ・フロスの使い方が成功のカギ

インプラント周りは歯の形が少し違うため、歯間ブラシやフロスを使って汚れを落とすことが大切です。

最初は慣れが必要ですが、正しいサイズと使い方を衛生士に教わることで、すぐに習慣化できます。

清潔に保つことで、炎症やトラブルを未然に防げます。

3〜6ヶ月ごとのプロフェッショナルケア

自宅ケアに加えて、定期的に歯医者でチェックを受けることが欠かせません。

専用の器具でのクリーニングや、インプラントと骨の状態確認を行うことで、早期発見・早期対応ができます。

特に初期のうちは3ヶ月ごとの通院が理想です。

まとめ

40代・50代は、歯の健康を立て直すのにちょうど良いタイミングです。

「まだ早い」と感じる方もいますが、骨の状態も良く、インプラント治療に適した時期でもあります。

噛めるようになることで、食事や会話、笑顔が自然と増え、生活の質が大きく変わります。

40代・50代は、まだまだこれからの人生を快適に楽しむための大切な時期です。

不安な方も、まずは相談から始めてみてください。

インプラント手術が怖い理由と安心につながる3つの工夫

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニューススタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラントを検討されている方から 「手術が怖いんです…」 と相談されることが多くあります。

確かに「手術」と聞くと、怖いイメージが強いですよね。でも大丈夫です。

患者様の不安を少しでも減らせるよう、歯医者のスタッフが一丸となって全力でサポートします。

私は、患者様が手術後には「思ったより全然大丈夫でした!」と明るく笑顔になられた姿を何度も見てきました。

この記事では、手術が怖い理由を整理しながら、怖さがグッと和らぐ3つの工夫をわかりやすくお伝えします。

インプラント手術が「怖い」と感じる理由とは?

①痛みや腫れが不安

麻酔の進歩で痛みは最小限に

手術というと「痛いことをされるのでは」と不安になりますが、現在のインプラント治療では痛みを最小限に抑える麻酔技術があります。

表面麻酔で針が刺さる痛みをほぼ感じないようにしてから、薬液をゆっくり入れるため、「本当に刺さってるの?」と驚かれる方も多いです。

実際に私が担当した患者様でも「親知らずより全然楽でした」と話される方がほとんどです。

術後の腫れは対策できる

術後に多少腫れることはありますが、腫れを抑える対策を行います。

冷やす方法や服薬の指導をしっかり行い、腫れが出やすい方には追加のケアをご提案することもあります。

実際、「翌日からは気にならず、普通に外出できました」というお声をいただくことも多いです。

②手術そのものへの恐怖

音や振動が苦手な方も多い

「痛くないのは分かったけど、この音と響きが怖い…」とおっしゃる方も少なくありません。

骨に触れる手術なので、確かに独特の「響く感じ」はあります。

しかしこれは振動であり、痛みとは別の感覚です。

安心していただけるように手術中はこまめに声かけを行い、「次は少し響きますね」と事前にお伝えしています。

環境の緊張感が怖さを増幅させる

診療室の雰囲気そのものが緊張を高めることもあります。

「いつもと違うスペース」「器具が多い」など、視覚的な刺激も恐怖心につながります。

そこで、当院ではできるだけ患者様が安心できるようタオルで視界を遮ったり、小さな工夫を行っています。

③トラブルが起きないか心配

精密検査でリスクを事前回避

「もし何かあったらどうしよう…」という心配は、とても自然な不安です。

ですが、インプラント手術は準備段階のCT撮影で、骨の厚み・神経や血管の位置を立体的に確認し、安全に埋入できる場所だけに手術を行います。

どの角度から歯根(人工の歯の土台)を入れるのが最適か、手術前の段階でほぼ確定しています。

「ちゃんと準備されてるんだ」と理解すると、不安が安心に変わっていく方が多いです。

経験豊富な歯科医師の治療なら安心

インプラント治療は、担当する歯科医師の技量にも大きく左右されます。

だからこそ、症例数と経験が豊富な歯科医師による治療は何より安心材料になります。

私が診療で感じるのは、術者の技術が高いほど手術がスムーズで、患者様の負担も少なくなるということです。

治療時間が短いほど麻酔の負担も減り、結果として成功率も高くなります。

「この先生なら安心して任せられる」と感じる信頼関係が、怖さを和らげてくれます。

怖さを減らす3つの工夫

① 丁寧なカウンセリングと事前説明

不安を言葉にして安心につなげる

「怖い」という感情は、誰かに話すことで半分ほど軽くなることがあります。

カウンセリングでは患者様が抱えている不安をお聞きし、必ず一つずつ解消していきます「こんな小さなこと聞いていいのかな?」と思う内容でも大歓迎です。

むしろ、その中に本当の不安が隠れていることも多いです。

実際「話してよかった」と安心した表情で帰られる方がほとんどですので、「怖い」はそのままにせず、まずは口に出してみてください。

治療の流れがわかると緊張が軽くなる

「先が見えないこと」は、不安な気持ちを膨らませてしまいます。

治療の流れを模型・説明資料を使って具体的にイメージできると、不安がぐっと軽くなります。

どのくらい時間がかかるのか、どんな音がするのか、どの段階が山場なのか、あらかじめ把握できていれば「今どの位置にいるのか」が分かるので、安心して身を預けることができます。

② 痛みを最小限にする麻酔と技術

表面麻酔&電動麻酔で痛みに配慮

麻酔そのものが怖いという方も多いですが、前述したように、まず針を刺す前に表面麻酔を塗り、針の刺激をほぼゼロにします。

さらに薬をゆっくり注入することで、圧の不快感も少なくなります。

私の経験では、「覚悟していたのに全然痛くなかった」と驚かれる方がとても多いです。

痛みの感じ方は人それぞれですが、その人に合わせた麻酔の速度や場所までしっかり調整し最大限の配慮を行います。

静脈内鎮静法で眠っている間に終了

怖さが強い方には、静脈内鎮静法がおすすめです。

点滴で鎮静薬を使いウトウトしたリラックス状態のまま手術が進みますので、強い恐怖を感じる暇もなく、気づいたら「あれ?終わった?」となる方が多いです。

手術中の記憶がほとんどなく、「本当に助かった」と言われることもしばしば。

怖がりさんにはとても心強い方法です。

③ 術後の不安もフォロー体制で軽減

腫れや痛みのケアを事前に説明

手術が怖い背景には、術後への不安も含まれています。

そこで、腫れや痛みが出やすい時期・対応方法を事前に丁寧にお伝えします。

「想定内」と分かっていれば、怖さはかなり減ります。

実際、腫れが少し出ても「聞いていたので不安ではなかった」と笑顔でお話しくださる方が多いです。

いつでも相談できる

治療後に不安が生じたときにすぐ相談できる場所があることは、とても心強いことです。

「腫れてきた気がする」「薬が切れてきて心配」という細かな不安も、遠慮なくご連絡くださいとお伝えしています。

不安を軽くする、自分でできる工夫

①リラックスしやすい環境づくり

好きな音楽や呼吸で緊張をほぐす

緊張しすぎると麻酔が効きにくくなったり、血圧が上がってしまうことがあります。

そんなときに有効なのが呼吸と音です。

中には好きな音楽をイヤホンで聴きながら手術を受ける方もいらっしゃり、「気が紛れた」という声をよくいただきます。

また、深呼吸は体の緊張をゆるめ、麻酔の効きも整えます。

少し意識するだけで気持ちも体もラクになりますので、ぜひ試してみてください。

緊張しにくい服装で来院する

体が締め付けられる服装(タイトなパンツや固い素材の服など)は、それだけで緊張を高めてしまいます。

リラックスしやすい柔らかい素材の服装や、なるべく暖かい格好がおすすめです。

ブランケットもご用意していますが、「寒いと緊張する」という方はぜひ温かい格好でお越しください。

②信頼できる医院を選ぶ

不安を気軽に相談できるかが大切

手術の怖さを減らせるかどうかは、医院との相性も関係します。

「こんな質問してもいいのかな…」と思わず、どんな小さな不安も相談できることが大切です。

「信頼できる」と思える医院を選ぶことは、手術を成功へ導くだけでなく、心の支えにもなります。

実績や症例を事前にチェック

ホームページやカウンセリングで、担当医の症例数や経験値を確認しておくことも安心につながります。

写真付きの症例紹介や、同じ悩みの方の治療例を見られると、イメージが湧きやすくなります。

「ここに任せたい」と思えるポイントがあると、怖さより信頼感が上回り、一歩前に進みやすくなります。

まとめ

インプラント手術に対して「怖い」「不安」という気持ちは、とても自然な感情です。

どの患者様も、最初の一歩を踏み出すときには少なからず緊張されています。

しかし、痛みのコントロール技術の進歩や丁寧な事前説明、術後まで続くフォロー体制が整っている今、たくさんの方が安心して治療を受けられるようになっています。

私たちは、治療だけでなく患者さんの気持ちにも寄り添うことを大切にしています。

もし少しでも「不安をきちんと聞いてくれる場所で治療したい」と思われたら、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。

インプラントを長持ちさせるには?自宅ケアと定期メンテナンスのポイント

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

インプラント治療は「しっかり噛める」「見た目が自然」と多くの方に選ばれていますが、治療が終わってからのケアが何よりも大切です。

どんなに丁寧に治療をしても、メンテナンスを怠ると炎症が起こり、せっかくのインプラントを失ってしまうこともあります。

私は歯科衛生士として、メンテナンスを続けて10年以上快適に使われている方を多く見てきました。逆に、数年でトラブルが起きてしまう方も…。

この記事では、インプラントを長持ちさせるための毎日のケア方法と歯医者でのメンテナンスのポイントを、わかりやすく解説していきます。

なぜインプラントのメンテナンスが大切なの?

①インプラントは「入れて終わり」ではない

人工歯でも歯ぐきや骨は生きている

インプラント自体は人工物ですが、それを支える歯ぐきや骨は生きています。

そのため、清掃を怠ると汚れや細菌がたまり、周囲の組織に炎症が起きてしまうことがあります。

私はよく患者さんに「インプラントも植木と同じです」とお話ししています。

根(インプラント)をしっかり支える土(歯ぐきと骨)が元気でないと、どんなに立派な歯でも長持ちしません。

メンテナンスを怠るとインプラント周囲炎に

インプラントの周囲に炎症が起きる病気を「インプラント周囲炎」といいます。

歯周病と似た症状で、歯ぐきの腫れや出血から始まり、進行すると骨が溶けてインプラントがぐらつくこともあります。

「痛みがないから大丈夫」と思って放置してしまう方もいますが、症状が出るころには進行しているケースが多いです。

実際に診療の現場で患者さんを診ていても、定期的なケアを続けている方ほどトラブルが少ないと実感しています。

②定期的なメンテナンスで寿命が大きく変わる

メンテナンスを続ける人としない人の差

インプラントはしっかりケアをすれば10年以上快適に使えますが、清掃を怠ると数年でトラブルが起きることもあります。

同じ医院で定期的にクリーニングを受けている方は、10年たっても問題なく使えているケースが多く見られます。

一方、メンテナンスをしないまま数年経つと、歯ぐきが下がったり骨の量が減ってしまったりすることがあります。

「通う手間」よりも、「長持ちする安心感」を大切にすることがポイントです。

歯医者と自宅ケアの二本柱が大切

インプラントを長く保つには、歯医者でのプロフェッショナルケアと、毎日のホームケアの両立が欠かせません。

歯医者では、専用の器具で汚れを除去し、噛み合わせや歯ぐきの状態を確認します。

一方、自宅ではブラッシングや歯間ブラシを使って汚れをためないようにします。

この「医院」と「自宅」のダブルケアが、インプラントを守るいちばんの秘訣です。

自宅でできる!毎日のインプラントケア方法

①歯ブラシ選びと磨き方のコツ

毛先が細いソフトタイプでやさしく磨く

インプラントの周囲は、天然歯よりもデリケートです。

硬い毛のブラシでゴシゴシ磨くと、歯ぐきを傷つけてしまうことがあります。

そのため、毛先が細くて柔らかい歯ブラシを使い、力を入れすぎずにやさしく磨くのがおすすめです。

歯ぐきとの境目を意識して汚れをためない

インプラントの清掃で特に大切なのが、歯と歯ぐきの境目です。

この部分に汚れが残ると、細菌が増えて炎症を起こしやすくなります。

ブラシを歯ぐきに45度の角度で当て、細かく小刻みに動かすように磨くのがコツです。

慣れるまでは鏡を見ながらゆっくり行うのがポイントです。

焦らず丁寧に磨くことが、インプラントを守るいちばんの近道です。

②補助用具を活用して細部までケア

歯間ブラシ・フロス・タフトブラシの使い分け

歯ブラシだけでは、インプラントの周りの汚れをすべて落とすのは難しいです。

そこで役立つのが、歯間ブラシやフロス、タフトブラシ(先が小さいブラシ)です。

「最初は難しそう」と感じる方も、実際に一緒に練習するとすぐに慣れていくので、歯医者で使い方を確認しながらの導入がおすすめです。

夜のケアを丁寧にすることで炎症予防に

特に意識してほしいのは、夜のケアです。

寝ている間は唾液が減って細菌が増えやすくなるため、就寝前の清掃がとても大切です。

一日の終わりに丁寧にケアしてあげることで、歯ぐきが落ち着き、朝のネバつきも減ります。

実際に「夜のフロスを習慣にしたら歯ぐきが引き締まってきた」と喜ばれる患者さんも多いです。

③生活習慣もインプラントの寿命に影響

喫煙や糖尿病がある場合は注意

喫煙や糖尿病は、インプラントの成功率や持続年数に影響する要因です。

タバコに含まれるニコチンは血流を悪くし、歯ぐきの回復を遅らせます。

また、糖尿病の方は炎症が起きやすく、治りにくい傾向があります。

私の経験でも、禁煙や血糖コントロールを行った患者さんのほうが、長く安定して使えているケースが多いです。

免疫を整える生活リズムを意識

睡眠不足やストレスも、免疫力を下げて炎症の原因になります。

バランスの良い食事や適度な運動を意識し、「体の健康=お口の健康」として考えることが大切です。

お口のケアは、全身のケアにもつながっています。

歯医者でのプロフェッショナルメンテナンス

①定期検診でチェックする3つのポイント

歯ぐきの状態(出血・腫れ・歯周ポケット)

まず確認するのが、歯ぐきの健康状態です。

歯ぐきに出血や腫れがないか、インプラントのまわりに深い歯周ポケット(すき間)ができていないかをチェックします。

歯周病と同じように、初期の炎症を見逃さないことが大切です。

「自分では痛みもないけど、実は少し炎症が進んでいた」というケースもあるため、プロによる定期チェックは欠かせません。

インプラント周囲の汚れ・噛み合わせの確認

歯医者では、専用の器具でインプラントの周りの汚れを丁寧に取り除きます。

同時に、噛み合わせのズレや力のかかり方もチェックします。

噛む力が一点に集中するとインプラントや骨に負担がかかってしまうため、細かな調整を行うこともあります。

レントゲンで骨の変化をチェック

半年〜1年ごとにレントゲンを撮影し、あごの骨の状態を確認します。

骨の吸収や炎症の有無を早期に見つけることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

レントゲン検査は短時間で済み、被ばく量もごくわずかです。

「痛みが出てから行く」よりも、「何もないうちに確認する」ことが、インプラントを守る最大のポイントです。

②専用器具による安全なクリーニング

金属を傷つけないチタン専用器具で清掃

インプラントの素材であるチタンはとても繊細で、金属製の器具で強くこすると表面に傷がつくおそれがあります。

そのため、歯医者ではチタン専用のプラスチックや炭素繊維の器具を使って、安全に汚れを除去します。

この専用クリーニングによって、インプラント表面を傷つけずに清潔に保てます。

患者さんごとのリスクに応じたメンテ内容

メンテナンス内容は、患者さんの状態によって少しずつ変わります。

たとえば、喫煙されている方や糖尿病の方は炎症のリスクが高いため、より丁寧な清掃や短い間隔での通院をおすすめすることもあります。

私自身、患者さんごとにブラシや歯間ブラシのサイズを選び、一緒に練習するようにしています。

「自分のケア方法を知ること」も、立派なメンテナンスの一部です。

③通院頻度の目安とメンテナンスの継続

基本は3〜6か月ごとのチェック

多くの方は、3〜6か月ごとの定期メンテナンスを目安に通院しています。

「そんなに頻繁に?」と思う方もいらっしゃいますが、その分トラブルの早期発見が可能です。

実際、トラブルが起きる前にケアを続けている方ほど、10年以上問題なくインプラントを維持されています。

トラブルが起きる前に「予防の通院」を

痛みや腫れが出てからの受診では、すでに症状が進んでいることが多いです。

「異常がなくても定期的に見てもらう」ことこそが、インプラントを守る最大の予防です。

その積み重ねが、インプラントを長く使えることにつながります。

まとめ

インプラントは「入れたら終わり」ではなく、「入れてから育てていく歯」です。

日々のケアと定期的なメンテナンスを続けることで、10年、20年と快適に使い続けることができます。

毎日のケアを習慣にし、数か月ごとのメンテナンスを続けていきましょう。

もし腫れや違和感を覚えたときは、自己判断せず、早めに歯医者でチェックを受けてください。

きちんとお手入れをしてあげることで、インプラントは毎日の食事や笑顔をしっかり支えてくれます。

どれを選ぶ?インプラント・ブリッジ・入れ歯の違いと後悔しない選び方

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

歯を失ってしまったときに治療法としてよく耳にするのが、インプラント・ブリッジ・入れ歯です。

でも、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

見た目の自然さ、噛みやすさ、費用など、それぞれに特徴があります。

この記事では、3つの治療法の違いや選び方のポイントをわかりやすくお伝えします。

インプラント・入れ歯・ブリッジの違い

①インプラントとは?天然の歯のように噛める治療法

あごの骨に人工歯根を埋め込む構造

インプラントは、失った歯の根の代わりにあごの骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工の歯を取りつける治療法です。

骨と一体化することでぐらつきがなく、噛む力をしっかり支えることができるのが特徴です。

天然の歯に近い感覚で噛めるのは、この構造のおかげなのです。

また、ブリッジのように周りの歯を削る必要がないため、健康な歯を守りながら機能を取り戻せることができます。

見た目や噛み心地が自然

インプラントの大きな魅力は、見た目も噛み心地も「自分の歯みたい」と感じられることです。

人工歯にはセラミックなどの素材を使うため、光の反射も自然で、口を開けてもほとんど気づかれません。

患者さんからも「人と話すときに気にならなくなった」「食事が楽しみになった」といった声をよく聞きます。

見た目の安心感だけでなく、噛むことの喜びを取り戻せる治療として人気が高まっています。

外科手術や費用負担がある

デメリットとしては、外科手術が必要で費用が比較的高いことが挙げられます。

治療期間も数か月かかるため、すぐに結果を求める方には少しハードルが高く感じられるかもしれません。

また、定期的なメンテナンスを怠ると「インプラント周囲炎」といったトラブルにつながることもあります。

ただし、しっかり通院してケアを続ければ長く安定して使えるため「一生ものの治療」として選ばれる方も増えています。

「手術が不安だったけれど、結果的にやって良かった」とおっしゃる方が多く、正しい知識を持って選ぶことが何より大切だと感じます。

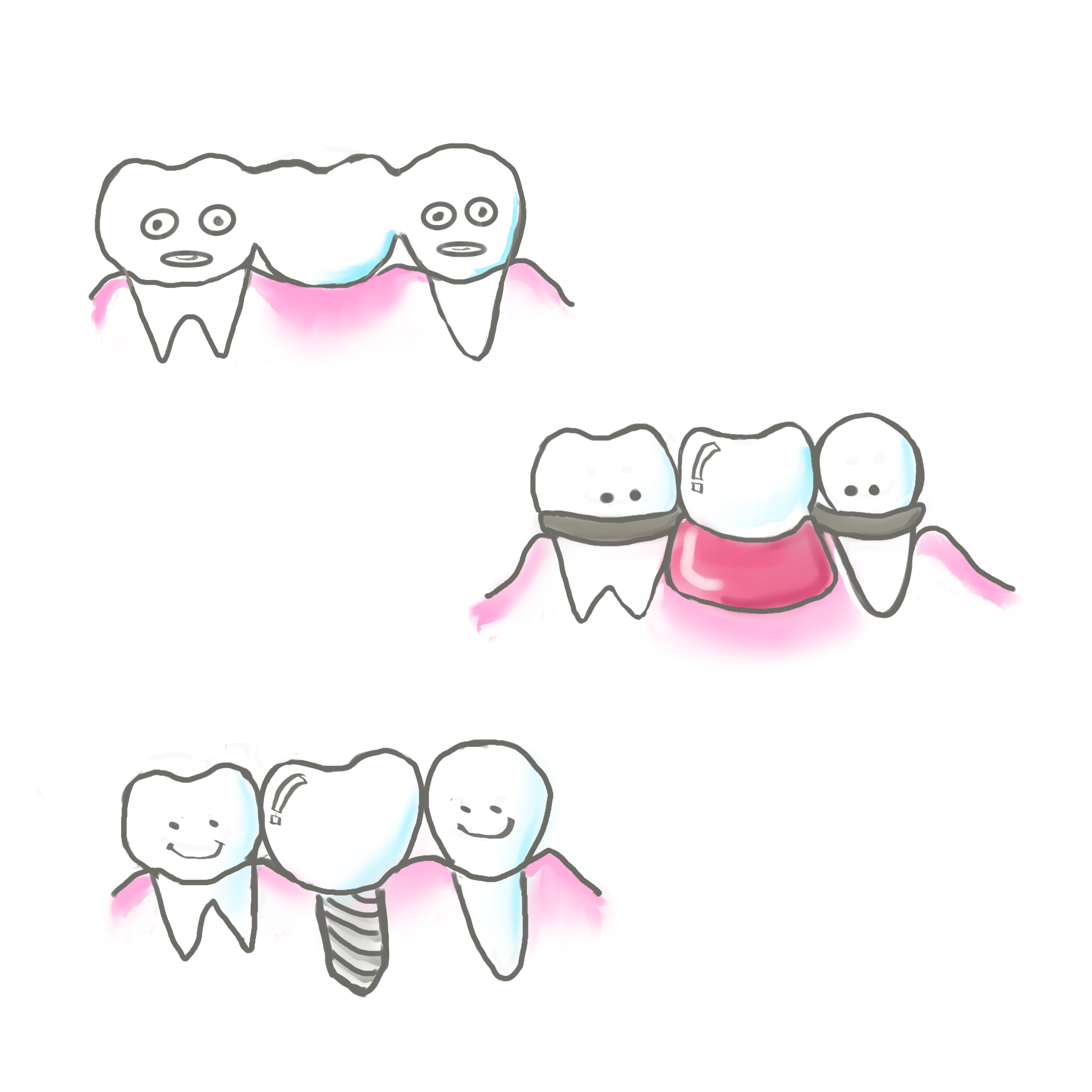

②ブリッジとは?両隣の歯を支えにしてつなぐ方法

短期間で治療が完了するのが魅力

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を支えにして人工の歯を橋のようにつなぐ治療法です。

ブリッジの一番のメリットは、治療期間が比較的短く、手術も不要なことです。

「手術まではちょっと不安…」という方にも選ばれやすい方法です。

通常は数回の通院で装着まで完了するため、忙しい方や手軽に治療を進めたい方に向いています。

見た目も自然で、会話中に人工歯だと気づかれることもほとんどありません。

実際、「思ったより違和感が少なくて助かった」という患者さんのご意見を何度か聞いたことがあります。

「インプラントは気になるけど、まずはブリッジで様子を見たい」と選ばれる方が多いです。

しっかり噛めるようになり見た目もきれいに整うので、生活の中での満足感が高い治療です。

健康な歯を削る必要があるデメリットも

一方で、ブリッジは両隣の健康な歯を削って支えにする必要があるというデメリットがあります。

支えの歯に負担がかかることで、将来的にその歯の寿命が短くなることもあるのです。

また、人工歯と歯ぐきの間に汚れがたまりやすく、丁寧な清掃が欠かせない治療でもあります。

私も定期的なクリーニングの際に「ブリッジの下に食べ物が詰まりやすい」と相談を受けることが多く、そのたびに歯間ブラシの使い方などを一緒に練習しています。

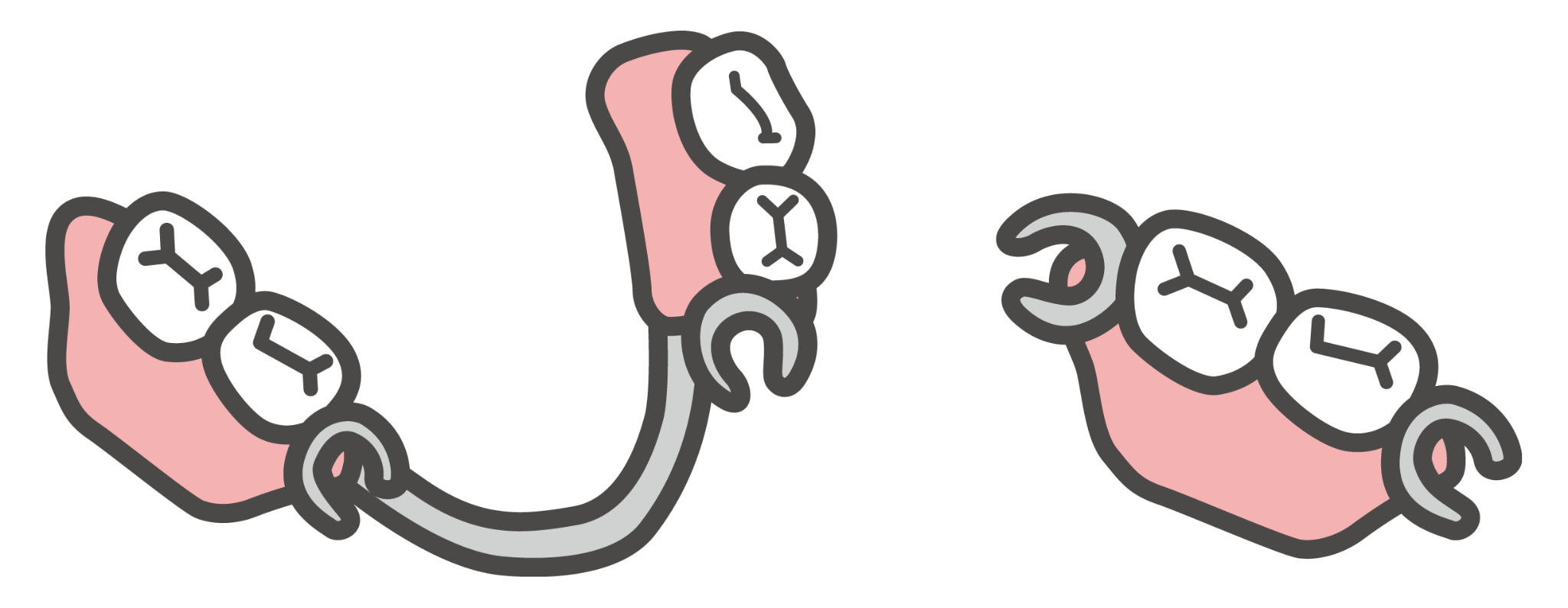

③入れ歯とは?取り外し可能な昔ながらの治療

費用を抑えやすく、保険適用が可能

入れ歯は、歯を失った部分に取り外し式の人工の歯を装着する治療法です。

部分入れ歯と、総入れ歯があり、昔から多くの方に親しまれています。

入れ歯の一番の魅力は、費用を抑えやすく、ほとんどの場合で保険が適用できることです。

そのため、まずは費用を抑えて噛めるようにしたいという方に選ばれることが多いです。

「最初は入れ歯で試して、慣れてからインプラントを検討したい」という方も少なくありません。

素材や形を調整することで、見た目も自然に近づけることができます。

初めて装着する方でも、少しずつ慣れていくことで違和感が軽減されます。

違和感やズレが出やすいことも

一方で、入れ歯は装着時の違和感やズレ、外れやすさが出やすいという面もあります。

特に最初のうちは、「話しにくい」「食べ物の温度が伝わりにくい」と感じる方もいらっしゃいます。

私が診てきた患者さんも、慣れるまで何度か微調整を行ったり、痛みが出ないように当たり具合を調整したりしていました。

時間をかけてフィットしてくると「思っていたより快適に使えるようになった」と笑顔でお話しされる方も多いです。

大切なのは、無理せず一緒に調整を重ねていくことです。

どれを選ぶ?治療法を選ぶときの3つの目安

①自分の歯と骨の状態をチェック

骨量が少ない場合はブリッジ・入れ歯が選択肢になることも

どの治療法を選ぶかを考えるとき、まず大切なのはお口の中の状態を正確に知ることです。

インプラントはあごの骨に人工の歯根を埋め込むため、骨の量や厚みが十分にあるかが重要です。

もし骨が少ない場合は、骨を増やす手術を行うこともありますが、身体への負担や治療期間を考慮してブリッジや入れ歯を選ぶ方もいます。

骨の状態によってベストな方法は変わるので、レントゲンやCT検査で正確に調べてもらうことが第一歩です。

CT検査で治療可能かを正確に診断

歯医者では、CT撮影によって骨の高さや厚み、神経の位置まで立体的に確認できます。

CT検査を行うことでインプラントが安全に行えるか、どの位置に埋め込むのが最適かを判断します。

検査と聞くと少し構えてしまう方もいますが、痛みはなく数分で終わる簡単なものです。

実際、検査後に「これなら安心して決められる」とおっしゃる患者さんも多く、事前にしっかり診断を受けることが安心につながります。

② 費用とライフスタイルを考慮する

長期的な維持費も含めて考えるのがポイント

治療を選ぶときには、今の費用だけでなく、将来かかるメンテナンス費や再治療の可能性まで考えるのがおすすめです。

インプラントは初期費用が高めですが、しっかりケアすれば長持ちしやすいため、将来的なコストパフォーマンスが良いという見方もできます。

一方で、入れ歯やブリッジは修理や作り直しが必要になることもあり、定期的な見直しが欠かせません。

「10年後も快適に使えているか」をイメージしながら選ぶと、後悔のない選択につながります。

忙しい方や高齢の方は手入れのしやすさも大切

毎日のケアが負担にならないかどうかも、長く使う上では大切なポイントです。

たとえば、入れ歯は取り外して洗える分お手入れが簡単ですが、慣れるまで少し時間がかかることもあります。

インプラントはケアのコツさえつかめば清掃がしやすく、ブリッジは固定式なので取り外しの手間がありません。

患者さんのお話しを聞いていると、「旅行が多いから手入れが楽なほうがいい」「仕事が忙しいから通院回数を減らしたい」など、生活スタイルをもとに選ばれる方が多いです。

自分の暮らしに合った方法を選ぶことがケアを長く続けるコツです。

③自分が快適に続けられる治療を選ぶ

メンテナンスを続けられるかどうかが長持ちの鍵

インプラントでもブリッジでも入れ歯でも、定期的なメンテナンスを続けられるかが長持ちの大きな分かれ道になります。

たとえば、インプラントは3ヶ月〜半年ごとのチェックでしっかりケアすれば、10年以上快適に使えます。

逆に、清掃が不十分なまま放置すると炎症やぐらつきが起こることもあります。

私が歯科衛生士として感じるのは、「まめに通院してくださる方ほど結果が良い」ということです。

かかりつけの歯医者と、小さな違和感を早めに相談できる関係性をつくることも大切です。

信頼できる歯医者で相談しながら決めるのがおすすめ

治療法を選ぶときには、信頼できる歯医者でしっかり相談しながら決めることをおすすめします。

自分の希望や不安を正直に伝えることで、より納得のいく選択ができますし、治療後のフォローも安心です。

私自身、患者さんから「話をきちんと聞いてもらえたから安心して決められた」と言っていただけると、とても嬉しくなります。

迷ったときは「どれが長く自分らしく続けられそうか」という視点で考えてみてください。きっと、自分にぴったりの方法が見えてきます。

まとめ

ここまで、インプラント・ブリッジ・入れ歯の違いや、それぞれの特徴、選び方の目安についてお伝えしてきました。

どの治療法にも良い点と注意点があり、どれが一番良いというものではありません。

自分の生活やお口の状態に合った方法を選ぶことが、長く快適に過ごすためのいちばんの近道です。

インプラント・ブリッジ・入れ歯のいずれを選んでも、定期的なメンテナンスと毎日のケアを続けることで、快適さを長く保つことができます。

「どれが自分に合うんだろう?」と悩まれたときは、ぜひ一度、歯医者で相談してみてください。