2025-07

仕上げ磨きはいつまで必要?子どもの虫歯を防ぐポイントと続けるコツ

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「仕上げ磨きっていつまで続けたらいいのかな?」「これで合っているのかな?」と不安や疑問を感じるママ・パパも多いですよね。

私も歯科衛生士としてたくさんの親子を見てきましたが、正直なところ仕上げ磨きは簡単なことではありません。嫌がる子どもにどう向き合ったらいいか迷うこともありますよね。

この記事では、仕上げ磨きの期間やポイントをわかりやすく解説し、無理なく続けられるコツもお伝えします。

毎日の小さな積み重ねが将来のお子さんの歯の健康を守る大切な時間になるよう、ぜひ参考にしてみてください。

仕上げ磨きは「いつまで」必要?

①小学校高学年までは仕上げ磨きを基本にしよう

乳歯と永久歯が混じる時期は磨き残しが起こりやすい

子どもの歯は6歳ごろから徐々に生え変わり始め、12歳前後で永久歯への交換がほぼ完了します。この「乳歯と永久歯が混在している時期」は、凹凸が多く歯ブラシが届きにくい部分も多いため、磨き残しが起こりやすくなります。

特に奥歯の溝や隣接面にはプラークが溜まりやすく、親の丁寧な仕上げ磨きでサポートすることが必要です。

生えたての永久歯は虫歯にとてもなりやすい

生えたばかりの永久歯は、表面のエナメル質がまだ未成熟で酸に弱く、虫歯菌の影響を受けやすい状態です。歯科衛生士として診ていても、生えたての歯に虫歯ができてしまうケースは多く、注意が必要なポイントです。

仕上げ磨きが将来の歯の健康や歯並びに影響する

磨き残しが続くと、歯ぐきの炎症や虫歯のリスクが高まるだけでなく、歯並びの乱れにつながることもあります。

仕上げ磨きの期間は、親のケアが子どもの将来の健康につながる大切な時間です。

②成長に合わせて「卒業」ではなく「段階的に移行」を

「仕上げ磨き卒業=完全にお任せ」ではなく、段階的に見守ることが理想

子どもが自分で磨きたいと言い出しても、完全に任せるのはまだ早いことが多いです。

段階的に自立を促しつつ、親がチェック・フォローを続けることが大切です。

「口臭」や「歯の黄ばみ」がチェックポイントになる場合もある

子どもの口臭や歯の表面の黄ばみは、きちんと磨けているか状態を知る手がかりになります。

気になるときはそこの部分を重点的に仕上げ磨きをしたり、歯医者でのチェックをおすすめします。

親子のコミュニケーションの時間としても活用できる

仕上げ磨きはただの「掃除」ではなく、親子のふれあいの時間にもなります。

毎日のスキンシップとして楽しむ気持ちで取り組むと、続けやすくなりますよ。

子どもが虫歯になりやすい理由

① 乳歯のエナメル質が薄く、酸に弱い

大人よりも虫歯の進行が早いので早期発見が必要

乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯の進行がとても早いのが特徴です。

歯科衛生士として診察していると、小さな虫歯でもあっという間に悪化するケースをよく目にします。だからこそ、早めの検診と対処が重要です。

生えたての歯は特に弱いので注意が必要

生えたての永久歯はまだ硬さが不十分で、虫歯にかかりやすい状態です。

特に6歳臼歯などは生えてきたばかりの頃が要注意で、親の仕上げ磨きや歯医者でのフッ素塗布が効果的です。

②唾液の量は多いが、食べカスが残りやすい環境

食べカスが残りやすく、特に寝る前は要注意

子どもは大人よりも唾液がたくさん出ると言われています。

しかし、子どものお口の中は歯並びも複雑なので、どうしても食べカスが残りやすくなっています。

また、夜になると唾液の分泌が減ってしまいます。唾液には本来お口の中をキレイにしてくれる大切な働きがあるのですが、量が減るとその力も弱くなってしまいます。

だからこそ、寝る前は「仕上げ磨きしてキレイにしてからおやすみ」が虫歯予防の基本です。

水分補給やよく噛む習慣も予防につながる

お水やお茶を飲むだけでも、汚れを流してくれる助けになります。

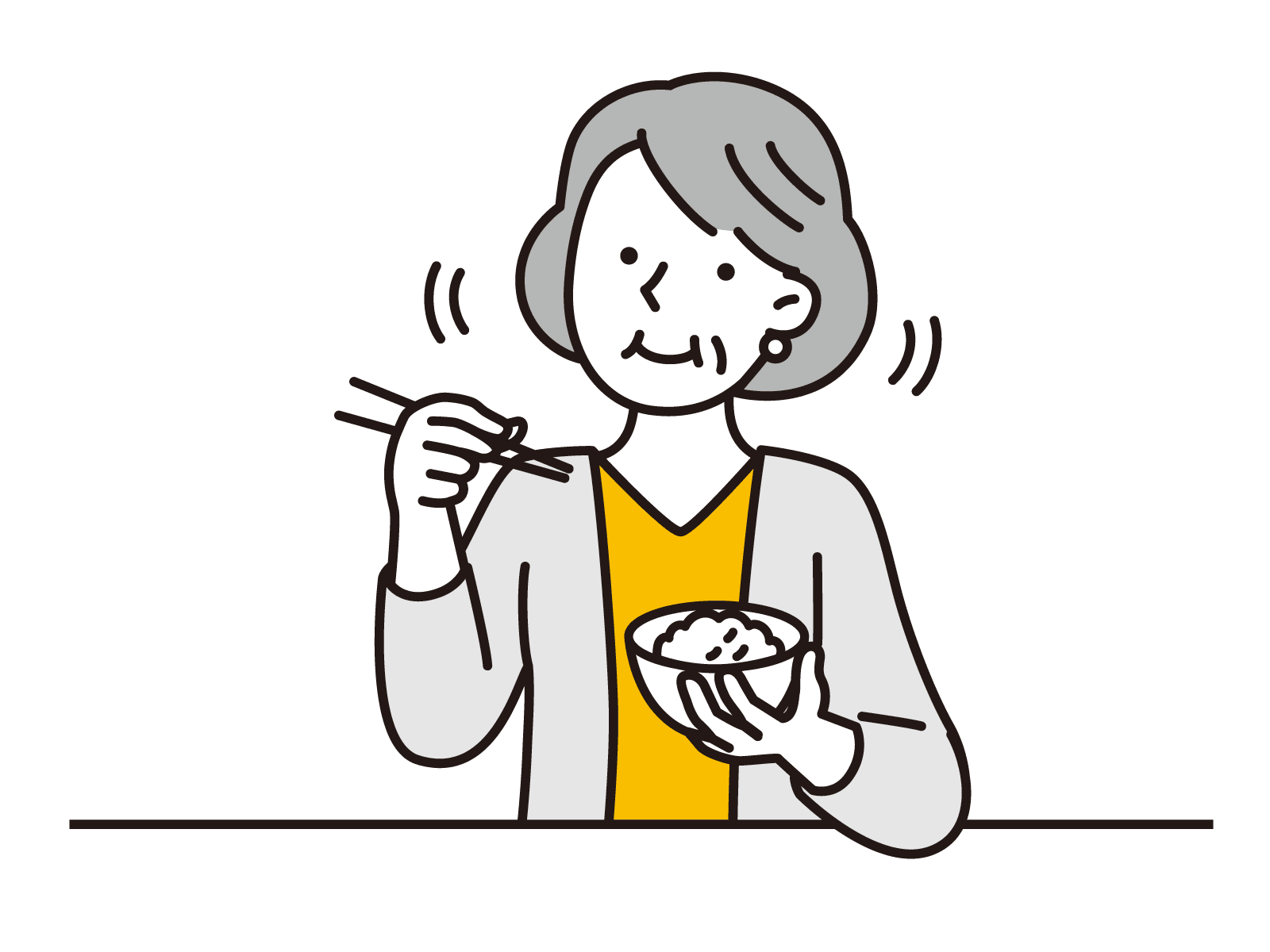

そして、ごはんをしっかり噛むことで唾液がたくさん出て、お口の中の自浄作用が高まります。

小さな積み重ねが虫歯に負けないお口づくりにつながります。

仕上げ磨きのポイント

①歯ブラシの選び方と持ち方のコツ

子どもの口のサイズに合った小さめヘッド、やわらかい毛を選ぶ

子どもの口は大人よりずっと小さいため、ヘッドが大きすぎる歯ブラシは使いづらく、磨きにくく感じてしまいます。小さめのヘッドで口にしっかりフィットするものを選びましょう。

毛の硬さも重要で、やわらかい毛のほうが歯ぐきを傷つけにくく安心して使えます。

毛先が広がったら交換のサイン

毛先が開いた歯ブラシは汚れをしっかり落とせず、逆に歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。使い始めてから1ヶ月を目安に交換するのが理想的です。

子どもは特に磨き方がやや雑になりがちなので、毛先の状態をよく観察してあげてください。

鉛筆持ちで優しく動かし、力が入りすぎないようにする

歯ブラシを持つ手は鉛筆を持つように軽く握ると、自然と力が入りにくくなりやさしく磨けます。

力を入れてしまうと歯ぐきを痛めることがあるので注意が必要です。

これは歯科衛生士として患者さんにもよくアドバイスするポイントで、親御さんもこの持ち方を試してみるとよいでしょう。

強く押し当てすぎない

強くゴシゴシと磨きすぎると、歯ぐきが腫れたり、歯ぐきが下がってしまう原因になります。子どもの口はデリケートなので、特に優しく磨くことが大切です。

②磨く順番と力加減を工夫しよう

ルール化すると習慣化しやすい

磨く順番を決めて毎回同じ順番で仕上げ磨きを行うと、子どもは安心感を持ちやすくなります。

ルール化することで親も磨き残しを減らしやすくなり、子どもの協力も得やすいです。

毎回決まった順番を繰り返すことで、子どもは「次はここを磨くんだ」と理解し、磨かれることに対する不安や抵抗感が減っていきます。

力加減は毛先が広がらないくらいがベスト

歯ブラシの毛先が歯に触れた時に広がらない程度の優しい力加減が理想です。

力が強すぎると痛みや不快感につながり、嫌がる原因になります。痛みを与えないように気を配り、子どもが安心して身を任せられるような優しい磨き方を心がけましょう。

子どもが仕上げ磨きを嫌がるときの対応法

①遊びの要素を取り入れる

「歯医者さんごっこ」やぬいぐるみに磨き方を見せるなど楽しませる工夫

仕上げ磨きを嫌がる子どもには、遊びの要素を取り入れるのが効果的です。

例えば、ぬいぐるみやおもちゃを相手に「歯医者さんごっこ」をしてみたり、歯ブラシを使って見本を見せたりすると、興味を引きやすくなります。

私も実際に親御さんにアドバイスする時は、「楽しい時間に変えてみましょう」とお伝えしています。

お気に入りの歌をかけてテンションを上げる

子どもが好きな歌をかけてリズムに合わせながら磨くと、仕上げ磨きの時間があっという間に感じられ、嫌がりにくくなります。

音楽の力で楽しい雰囲気を作るのもおすすめです。仕上げ磨きが「嫌なこと」ではなく「楽しい時間」だと感じられれば、自然と子どもの抵抗感は薄れていきます。

②タイミングと時間の工夫

寝る直前ではなくリラックスできる時に行う

子どもは疲れていたり眠かったりすると、仕上げ磨きを嫌がりやすいです。

お風呂上がりなどリラックスしているタイミングを狙うと、比較的スムーズに受け入れてくれます。

子どもの機嫌がいいタイミングを狙う

無理に仕上げ磨きをすると親子のストレスになるため、機嫌が良い時を見計らって行いましょう。

私も子どもが機嫌の良い時間帯を見つけて、日によってタイミングを調整しています。

自立した歯磨きへ移行するために大切なこと

①自分で磨く時間を見守る

やらせっぱなしではなく、一緒に振り返る姿勢が大切

子どもが一人で磨く姿を見守ることは自立への第一歩ですが、完全に任せてしまうと磨き残しが出てしまいます。

磨いた後に「ここは上手にできたね」「ここの奥はちょっと残ってたよ」と一緒に確認する時間を作ることで、子ども自身も“できた・できない”を実感できます。

しっかり褒めて自信につなげる

子どもは大人に比べて、ちょっとしたことで気持ちが上下します。

少しでも上手にできたところを見つけて褒めてあげることで、「自分で磨くのって楽しい」と思えるようになります。

歯科衛生士としても、褒めながら教える姿勢は習慣づけにとても効果的だと感じています。

②親のチェックを楽しい「定期点検」にする

「今日はパパ点検日!」など、遊びの中に組み込む工夫を

ただ磨くだけではなく「点検ごっこ」のような感覚でチェックを取り入れると、子どもも抵抗感なく口を開けてくれます。

「ママ歯医者さんだよ〜」などの声かけひとつで、子どもはぐんと協力的になります。

口の中を見せる習慣が自然に身につく

遊びながら定期的にチェックを受けることで、「お口を見せるのは恥ずかしくない」「見てもらうのは当たり前」という感覚が身につきます。

これは将来的に歯医者を嫌がらない子に育てるためにも、とても大切なポイントです。

まとめ

仕上げ磨きはただの歯のお掃除ではなく、子どもの歯を守る大切な愛情表現です。

続けることで、子どもの将来の歯の健康をしっかりサポートできます。

仕上げ磨きが嫌がられることもありますが、親子で楽しい時間に変える工夫をしてみましょう。

また、定期的に歯医者でのチェックを受けることで専門家のアドバイスも得られるので、大人だけでなく子どもの場合も定期的な受診がおすすめです。

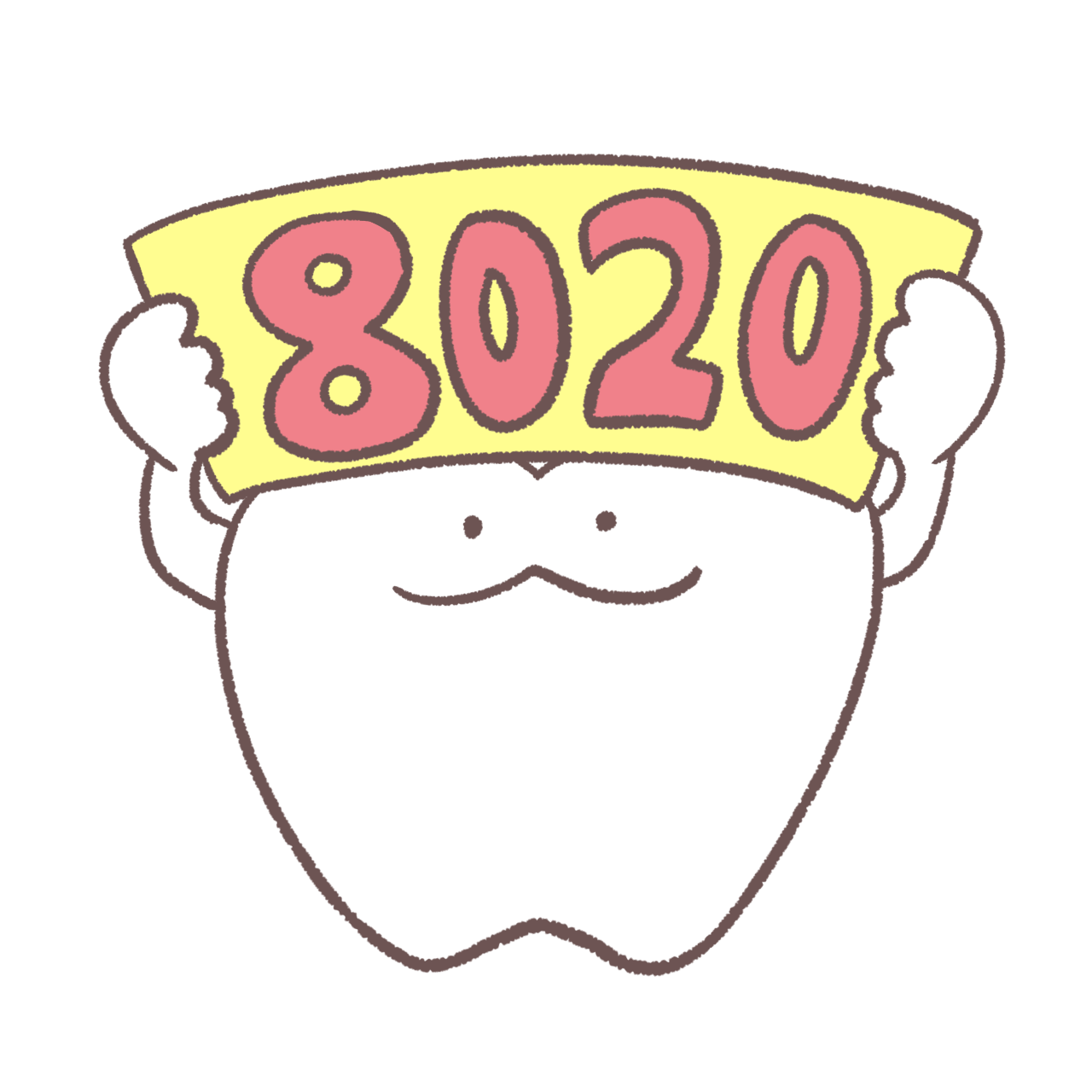

8020運動とは?現状から見える「歯を守ることの大切さ」

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

みなさんは「8020(ハチマルニイマル)運動」という言葉を聞いたことがありますか?

これは「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という、日本全国で推進されている歯の健康づくりの取り組みです。

日々患者さんとお話ししていると、この運動を知っている方もいますが、初めて聞いたという方もいらっしゃいます。まだ一般的に完全に認知されているわけではないようです。

私自身、歯科衛生士として長年多くの患者さんと関わる中で、この運動の大切さが身にしみてわかるようになりました。

今回は8020運動の現状とともに、歯を残すことが人生にどれだけ影響するのかについて解説していきます。

8020運動について知らない、聞いたことあるけどよくわかっていない、という方はぜひこの記事を最後まで読んでみてください。

8020運動の現状

①8020運動とは?

8020運動の目的

8020運動は1989年、厚生労働省と日本歯科医師会によって提唱されました。

目的は「80歳になっても自分の歯を20本以上保ち、できるだけ自分の歯で食べる喜びを保ち続ける」ことです。

なぜ歯が20本なのか

歯が20本あれば、たいていの食べ物を噛むことができると言われています。

噛めるということはただ食事を楽しめるだけでなく、栄養をしっかり摂取し健康を維持するためにも非常に大切です。

②8020運動の成果と達成状況

達成率の推移と現状

8020運動が始まった当初、達成している高齢者の割合はわずか7%程度でした。 当時は「80歳で20本の歯を残すなんて無理」と思われていた時代でした。

ところが近年の厚生労働省の調査では、80歳で20本以上の歯が残っている方の割合が51%を超えたという報告が出ています。(令和4年・歯科疾患実態調査)

この約30年間で大きく前進したことは間違いないようです。

まだ残る課題

8020運動の達成率は飛躍的に上がっていますが、それでも半数近くの高齢者が20本未満しか歯が残っていないという現実もあります。

実際に私がメンテナンスで診ている80代の患者さんの中でも、総入れ歯の方もいれば、20本以上の歯を維持している方もいるので、その違いははっきりと表れています。

ある患者さんが 「歯がないと、食べ物の味がしなくなる。」「何を食べても、美味しくない。」 とおっしゃっていました。その言葉を聞き、歯は健康だけでなく人生の楽しみや尊厳にも関わっているのだと実感しました。

歯を20本残す人と失う人の3つの違い

①歯を残せた人に共通する習慣とは

定期的な通院の習慣

1つ目は、定期的に歯科医院へ通っていることです。

痛くなくても、3ヶ月に1度のメンテナンスを10年以上続けている方も珍しくありません。 そのような方は「歯医者は予防のために行くところ」という意識が根付いています。

セルフケアへの意識の高さ

2つ目は、自宅でのセルフケアの質が高いことです。

歯磨きはもちろん、フロスや歯間ブラシ、マウスウォッシュなども活用してケアされています。

中には「若い頃は適当に磨いてたけど、歯間ブラシの使い方を教えてもらってから今では毎日使っている」とお話しされる方もいました。

セルフ ケアの大切さの気づきと習慣化が大きなカギとなっています。

歯を資産と捉える考え方

3つ目は、健康への意識が高く、歯を自分の資産と考えているということです。

「家を掃除するように、口の中も掃除するのが当たり前」とおっしゃっている方もいます。

②歯を失ってしまう原因とは

歯周病の放置

歯を失う原因としてもっとも多いのは、歯周病の放置です。

歯周病は痛みが出にくく、「気づいたときには歯がグラグラしていた」というケースが少なくありません。 「歯ぐきが少し腫れてるけど、そのうち治ると思って…」と来院されたときには、すでに抜歯せざるを得ない状況になっていることもあります。

高齢によるあきらめと後悔

また、よく聞くのが「もう年だから歯がなくなるのは仕方ないと思っていた」 「若いころからちゃんと通っていれば、こんなことにならなかったのかな…」という後悔の声です。

私自身、もっと早く来てくれていれば、守れたかもしれない歯があったという場面に何度も直面したことがあります。 だからこそ、早い段階での受診と予防がとても大切になります。

8020を目指すために今すぐできる3つのこと

①自分の歯の状態を正しく知る

残存歯数と歯ぐきの状態を知る

まずは、自分の口の中を知ることが大切です。

現在、何本の歯が残っているのか?どのくらいの歯ぐきの状態なのか?

歯の状態は人それぞれですが、正しく知ることで対策も立てやすくなります。

専門的な診断と説明の活用

歯医者での検診では、歯の本数や動揺度(グラつき)、歯周ポケットの深さなどを確認し、患者さんに丁寧にお伝えします。

「自分の歯が思ったより残っていた」と安心される方もいれば、「こんなに悪くなっていたのならもう少し早く対策したかった」と驚かれる方もいます。

今からでも遅くないので、 まずは歯の現状を知ることが8020達成への第一歩です。

②予防歯科を生活に取り入れる

痛くなくても通う習慣づくり

昔は「歯医者は虫歯の治療をするところ」というイメージが強く、痛くならないと歯医者に行くことはなかったかと思います。

しかし今では「予防歯科」と言われるくらい、歯が悪くならないよう予防をすることが主流になってきています。

「痛くなったら歯医者に行く」ではなく、「痛くならないように通う」ことが大切です。

定期的なケアの効果

定期的なクリーニングは、虫歯や歯周病の予防だけでなく、早期発見・早期対応にもつながります。 また生活習慣のアドバイスを受けることで、セルフケアの精度も上がります。

最近では「歯科はメンテナンスで通うところ」という考えが徐々に浸透してきました。

③家族全体で取り組む

家族の声かけがきっかけに

高齢者ご本人だけでなく、家族の意識もとても大切です。

「歯医者の予約入れといたよ」 「最近うまく噛めてる?」 こんな何気ない声かけが、歯科受診のきっかけになることもあります。

若い世代への教育

また、若い世代への教育も大切です。

「親がちゃんと通っていたから、自分も検診は当たり前」というご家庭は、全体的にお口の中が健康である傾向があります。

8020は一人で達成するものではなく、家族ぐるみで支え合っていく運動だと私は考えています。

まとめ

8020運動は単なる数字の目標ではなく、 自分の歯で自分らしく生きるための目標であると私は感じています。

私はこれまで何百人ものお口の中を見てきました。 そしてその中で強く感じるのは、たった1本の歯で人生が変わることがあるということです。

「噛めるようになって、食事が楽しくなった」 「入れ歯がなくても話せるようになって、自信が戻った」

こうした言葉を聞くたびに、歯の価値は見えないけれど確かなものだと確信しています。

現状、8020運動の成果は確かに出てきていますが、それは意識して行動した人だけが得られた結果です。

もし「私には無理かも」と思ったとしても、 今日からの一歩で変わる未来があります。

自分の歯は、ご自身の毎日のケアと、歯医者でのサポートで守ることができます。

今日から行動に移し、笑顔で食べて話せる毎日を目指していきましょう。

オーラルフレイルとは?予防法も解説!

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当、歯科衛生士の平野です。

「最近、食事中によくむせる」「滑舌が悪くなってきた気がする」

そのような些細な変化は、もしかすると「オーラルフレイル」の症状かもしれません。

オーラルフレイルとは、加齢や生活習慣によりお口の機能が徐々に衰えていくことを言い、放置すると全身のフレイル(虚弱)や要介護状態につながるリスクもあります。

私は歯科衛生士として日々多くの高齢患者さんと接する中で、オーラルフレイルの初期の症状を見逃さず、予防・改善に取り組むことの大切さを強く感じています。

この記事では、オーラルフレイルの基礎知識と予防法、体操や食事の工夫まで、具体的に解説します。

オーラルフレイルとは?

①そもそも「フレイル」とは何か

「フレイル」とは、加齢に伴って心身の機能が衰え、健康な状態と要介護状態の中間にいるような状態のことを言います。具体的には筋力の低下、疲れやすさ、活動量の減少、体重の減少などが見られます。

身体的フレイルとの違いとは

身体的フレイルは歩く速度の低下や転倒リスクの増加など、外からもわかりやすい変化が特徴です。一方でオーラルフレイルは、食事中の食べこぼしや滑舌の悪化など、気づきにくく見逃されやすい症状から始まります。

私が歯科衛生士として現場で感じるのは、こうした変化が目に見える前に「口の機能の低下」が始まっているということです。だからこそ、歯医者での早期発見が重要です。

フレイルの進行がもたらす影響

フレイルが進行すると、日常生活の自立が困難になり、要介護状態へと移行するリスクが高まります。特にお口の機能の低下は、栄養不良や社会的孤立を引き起こしやすく、心身の健康の悪循環になってしまいます。

②「オーラルフレイル」の特徴

オーラルフレイルとは、加齢により口の機能(噛む・飲み込む・話すなど)が衰えていく初期段階の状態のことを言います。決して病気ではありませんが、放置すれば要介護や寝たきりへの入り口になりかねません。

「お口のささいな衰え」が危険な理由

「最近、滑舌が悪くなった」「食事中にむせやすくなった」「硬いものが食べにくくなった」

などの訴えは軽く見られがちですが、オーラルフレイルの初期症状かもしれません。

私の患者さんの中にも「昔は好物だったせんべいが食べられなくなった」と言ったことが、フレイル進行のきっかけで気づかれた方もいます。

加齢による自然な変化との違い

加齢によって誰しも筋力は落ちますが、オーラルフレイルは予防できる衰えです。

早期に気づき適切な対応を取ることで、進行を遅らせたり元に戻すことも可能です。

③なぜオーラルフレイルが注目されているのか

8020運動とのつながり

「80歳で20本以上の歯を残す」ことを目指す8020運動は、オーラルフレイル予防にも直結します。自分の歯が多く残っていると噛む力があるので、生活する上で食事や会話の楽しみもあります。

健康寿命との関係

口の健康は単に食べるためだけでなく、会話を楽しみ、社会とのつながりを維持するためにも欠かせません。

お口の機能が保たれている人は、健康寿命が長い傾向にあると言われています。

④放置するとどうなる?健康への影響

食事がしにくくなる

噛む力や飲み込む力が低下すると、食事が億劫になり、栄養バランスが崩れがちになります。特に高齢者は栄養が少ないと筋肉量が減ってしまい、さらにフレイルを加速させます。

会話が減ることで社会的孤立

口が動きにくくなることで話すことが減り、人との交流を避けるようになります。これが孤独感や抑うつ、認知症のリスクを高めることにもつながります。

要介護状態に近づく

「食べられない、話せない、笑えない」そんな状態が続くと、生活全体の質が落ち、要介護状態に近づいていきます。お口の機能低下が全身の衰えの引き金になってしまうのです。

口の衰えを防ぐ3つのポイント

①毎日のセルフチェックと早期発見

オーラルフレイルのチェックリスト

オーラルフレイルにはチェックリストがあります。こちらは日本歯科医師会によるチェックリストです。

- 半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった

- お茶や汁物でむせることがある

- 義歯を入れている ※(使用の有無を問う)

- 口の渇きが気になる

- 半年前と比べて、外出が少なくなった

- さきイカ・たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる

- 1日に2回以上、歯を磨く

- 1年に1回以上、歯医者に行く

この8項目の簡易チェックリストを月に一度でも確認するだけで、変化に気づきやすくなります。

家族が気づきやすい生活面の変化

「最近食べこぼしが増えた」「話し方が変わった」「声が小さくなった」など、家族だからこそ気づける変化があります。家族の方に日々の会話や食事中の様子を聞いてみるのも一つの手です。

歯科受診の目安

「食事でむせることが増えた」「舌の動きが悪いと感じる」「入れ歯が合わない」といった場合は歯医者を受診し、お口の機能を評価してもらいましょう。

②お口の機能を鍛える体操・トレーニング

「パ・タ・カ・ラ」体操のやり方

歯科ではパタカラ体操というものがあり、「パ・タ・カ・ラ」と発音することで、唇、舌、のどの筋肉を効果的に鍛えることができます。

1日2〜3回、各10回ずつゆっくり行うのがポイントです。パタカラ体操や舌の体操などは、テレビを見ながらでもできます。1日1分からでも続けることで、ゆくゆく大きな違いが生まれます。

舌・唇の筋トレで滑舌も改善

舌を左右に動かしたり、口を大きく開けたりすぼめたりする運動を取り入れることで、滑舌や発音が改善します。

嚥下機能を高める「ごっくんトレーニング」

唾液を意識的に飲み込むトレーニングや、首を軽く前に傾けての嚥下練習などで、誤嚥を防ぐ効果が期待できます。

③食事と生活習慣の見直し

よく噛むことが大切な理由

噛むことは消化を助けるだけでなく、脳への刺激となり、認知機能の維持にもつながります。1口30回を目安に、よく噛む習慣をつけましょう。

口腔乾燥を防ぐ水分補給と食材選び

歳を重ねると口が乾きやすくなるため、水分補給と一緒に、果物や柔らかい根菜を取り入れると良いです。ドライマウスの予防にもなります。

食事の姿勢や環境も見直すポイント

椅子に深く腰掛け、テーブルと身体の距離を適切に保つことも嚥下障害の予防に効果的です。テレビを見ながらの「ながら食べ」はNGです。

高齢者のために家族ができること

①高齢者の歯科受診

歯科受診を嫌がる場合の声掛けと工夫

高齢者が歯科受診を避ける場合、①痛みの記憶、②何をされるかわからない不安、③自分はまだ大丈夫という思い込み、という理由があります。

「最近、食べにくそうにしてるけど大丈夫?」といった優しい声かけから始めましょう。「ついでに行こうか」と付き添うことで安心感を与えられます。

口腔ケアが転倒・認知症リスクを左右する

歯周病や嚥下障害は、全身の炎症リスクや低栄養に直結します。それがフレイルや転倒、認知症の引き金になることもあるのです。

②日常会話と観察が予防になる

「会話量の減少」は初期の症状

会話が減るのは単なる気分の問題だけでなく、口の機能低下が原因のこともあります。話すことに億劫さを感じているのかもしれません。

発音・咀嚼音の違和感に注目する

「サ行」が聞き取りにくくなった、「クチャクチャ」と食べる音が目立つようになったなど、小さな変化を見逃さないことが予防の第一歩です。

まとめ

オーラルフレイルは、放置すれば全身のフレイルに直結するリスクを持っていますが、初期の段階で気づき対処することで、進行を食い止めることができます。

オーラルフレイルの予防は、高齢者だけでなく40代、50代からでも遅くありません。むしろ早く始めるほど効果的です。

しっかり噛んで、話して、笑えることは生活の質を保ち、心身の健康に直結しています。だからこそオーラルフレイルは軽く見てはいけません。

歯科衛生士として、私は「よくしゃべる」「よく噛む」「よく笑う」生活習慣が最大の予防であると、日々実感しています。

今日からでもできる小さな習慣を積み重ねて、「いつまでも美味しく食べられる」「楽しく会話できる」未来を守っていきましょう。

よく噛むことで得られる効果

本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「よく噛むこと」が大事だと聞いたことがある方は多いと思います。

でも実際に「なぜ大事なのか?」「どんなメリットがあるのか?」までは、意外と知られていません。

特にビジネスパーソンの方は、仕事の忙しさから早食いやながら食いが習慣化していることも多く、それが体調や集中力に影響しているケースもあります。

この記事では、よく噛むことで得られる効果と、噛む習慣を増やすためのポイントについて解説します。

よく噛むことで変わる3つの健康効果

ここでは、よく噛むことによって得られる健康効果を3つ解説します。

いずれも忙しい働き世代の方にこそ取り入れてほしい効果なので、ぜひ参考にしてみてください。

①よく噛むことでダイエット効果

噛む回数とカロリー消費の関係

よく噛むことであごの筋肉を使い続けるため、カロリーの消費など全身の代謝にも影響が出ます。

ある研究では「1口30回噛む」習慣を持つ人は、噛む回数が少ない人に比べて体重が増えにくい傾向があるという結果が出ています。

満腹感を得やすい

噛む回数が増えると、脳の「満腹中枢」が刺激され、満腹感を感じやすくなります。

よく噛むことで食事量が自然と減り、無理な我慢をせずに食べ過ぎを防ぐことができるのです。

早食いの方は満腹感を感じる前にどんどん食べてしまうため、たくさん食べてしまいがちです。

時間に追われがちなビジネスパーソンこそ「時間をかけて食べる」ために噛む回数を意識することが大切です。

②よく噛むことで集中力アップ

血流促進と脳神経への影響

噛むことには「脳を目覚めさせる」効果もあります。

噛むことによってこめかみの筋肉が動くと脳へ血液が送られやすくなり、脳の集中力や判断力、意欲を司る部位が活性化します。

特に朝の食事でしっかり噛む習慣を持つと、その日1日の仕事の立ち上がりがスムーズになります。

集中力を保つための噛む習慣

集中力が途切れやすい午後や、単調な作業が続く時などにはガムを噛むことも効果的です。

噛むことによるリズムは自律神経を整える効果もあるため、ストレス軽減の効果も期待できます。

忙しい中でも手軽に取り入れられる、脳へのスイッチとしておすすめです。

③良く噛むことで胃腸の負担を減らす

唾液分泌の促進と消化酵素の働き

唾液には消化を助ける酵素が豊富に含まれており、食べ物を消化しやすい状態にしてくれます。

よく噛むことで唾液の分泌が増え、食べ物が口の中でしっかりと分解されてから胃に運ばれるため、胃の負担が軽くなります。

胃腸への負担軽減

胃や腸への負担が軽減されることで、食後の眠気やだるさも抑えられ午後の仕事のパフォーマンス維持にもつながります。

また、胃腸の調子が整うと、免疫力アップや肌荒れ改善といった美容面の効果も出やすくなります。

働き盛りの方にとって、体調を崩さず安定して働けることは何よりのパフォーマンス強化になります。噛むだけでそれを助けられるとしたら、試さない手はありません。

噛む習慣を増やすポイント

よく噛むことの効果はわかっても、実際に毎日の生活に取り入れるのはなかなか難しいですよね。

しかし、噛む習慣は「意識」と「ちょっとした工夫」で自然と身についていくものです。

ここでは、私が歯科衛生士として患者さんに実際におすすめしている方法をご紹介します。

①噛み方を変える

ゆっくり噛むことで満腹感を得るコツ

忙しいと食事を早く済ませたい気持ちはわかりますが、実はゆっくり噛んで食べることが結果的に午後の仕事の効率を上げてくれるのです。

早食いをすると血糖値が急上昇し、反動で眠気やだるさを引き起こすことがあります。よく噛むことで血糖値の急上昇を防ぎ、食後のパフォーマンスが安定します。

歯科衛生士の私が指導する際、まずおすすめしているのは「ひと口につき20〜30回を目標に噛む」ことです。最初は数えながらでも構いませんが、習慣化すると数えなくても自然と噛む回数が安定してきます。

噛む回数を意識する習慣づくり

少しの工夫で、噛む回数を意識しやすくすることはできます。

「食事の最初の3口だけは30回噛む」「固い食材(根菜、玄米、ナッツなど)を意識的に取り入れる」「お茶や水で流し込まずに唾液で飲み込むことを意識する」などが取り入れやすくおすすめです。

②ガムや噛みごたえのあるおやつを摂る

仕事中におすすめの噛むアイテム

食事以外の場面でも、噛む習慣をサポートしてくれる方法があります。それが無糖ガムや噛みごたえのあるおやつの活用です。

特に午後の時間帯や集中が途切れがちな会議前など、ガムを噛むだけでも脳がシャキッとします。私の患者さんでも、営業職やエンジニアの方が「午後は必ずキシリトールガムを噛む」と習慣化している方がいらっしゃいました。

おすすめのおやつのポイント

おやつを選ぶ際のポイントは「無糖」「キシリトール配合」「噛みごたえがある」ものを選ぶことです。

この条件に当てはまるおやつを選ぶことで、歯に優しい上に噛む刺激がしっかり得られます。

③噛む回数の目安を知る

1回の食事での理想的な噛む回数とは?

理想は、ひと口あたり30回です。これだけ噛むと自然と食事時間が20分〜30分になり、満腹中枢もしっかり働きます。

自然に数える習慣づくりのポイント

「いちいち数えるのは大変…」という方には、噛む必要のあるごはんを用意するのがおすすめです。

「雑穀米や玄米を取り入れる」「生野菜を細かく刻まずに食べる」「よく噛まないと飲み込めない食材を選ぶ」など、食材を少し工夫するだけで自然と噛む回数が増える食事環境をつくることができます。

④噛む習慣の生活リズムと工夫を作る

食事の時間を5分伸ばしてみる

最初から「30回噛むぞ!」と意気込むよりも、食事時間を5分長くするくらいの意識から始める方が現実的です。

実際に、お仕事が多忙な方にとっては5分のゆとりが非常に大きな差になります。

例えば、朝食を立ったまま食べている場合は椅子に座って5分ゆっくり食べるようにしたり、昼食が10分で終わっていた場合は15分を目標にしてみるなど、簡単なことから始めてみましょう。

食事に余裕が生まれると、自然と噛む時間も取れるようになります。

目に見える場所に「噛むリマインダー」を置く

噛むことを忘れがちな方には、目に見えるリマインダーの活用がおすすめです。

たとえばデスクや冷蔵庫に「ひと口30回!」と貼り紙をしたり、時間になったらお知らせが鳴るようにスマホのアラーム機能を利用したりと、さりげない工夫が意識づけに役立ちます。 習慣化とは、少しの繰り返しの積み重ねです。

噛み合わせ・歯並びの悪化防止のポイント

歯科衛生士として現場にいると、「いつの間にか前歯がズレてきた」「顎がガクガクするようになった」といった相談を受けることがよくあります。

ここでは、歯並び・噛み合わせを守るために、日常生活で注意すべきポイントをご紹介します。

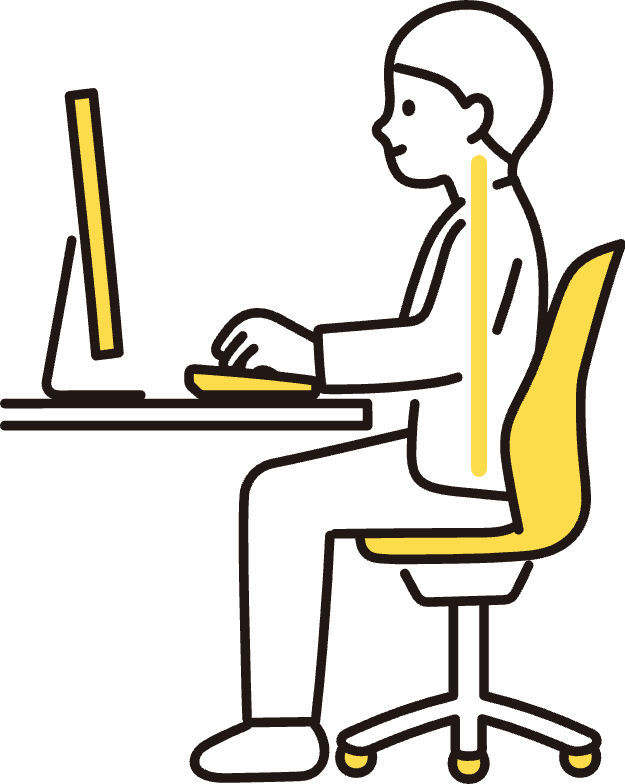

①姿勢の悪さによる影響

スマホ首・猫背と顎の位置の関係

現代人に多い「スマホ首」や「猫背」は、見た目だけでなく顎の位置や噛み合わせにも大きく影響します。

姿勢が悪いと首や肩に余計な力が入るため、下顎が本来の位置からズレやすくなるのです。その結果、片方の歯だけが強く当たったり、顎関節に負担がかかったりすることもあります。

デスクワーク中の正しい姿勢

日常的にできる予防策としては、「モニターの高さは目線と同じくらいにする」「背筋を伸ばし、骨盤を立てるように座る」「30分に1回、首や肩を軽く回してリフレッシュする」などがあります。

姿勢が整うと、噛み合わせも安定しやすくなります。歯や顎に不調が出てきたときは、まず座り方やスマホの見方から見直してみましょう。

②片側噛みによる影響

片側ばかりで噛んでしまうクセ

意外と多いのが、「片側だけで噛む」クセです。

これを長く続けると、あごの筋肉のバランスが崩れ、左右の歯の位置も変化してしまうことがあります。

片噛みは「奥歯に物が詰まりやすい」「顎がカクカク鳴る」「片側の頬だけ疲れる」といった症状で気づくこともあります。

左右バランスを意識した食事の取り方

癖を治すには、自身の噛み癖を自覚するところから始めます。

食事中に「どちらで噛んでいるか」を1週間だけでも記録してみると、自分のクセに気づけることがあります。

もし自分が片側噛みばかりしていると気づいたら、毎日の食事から変えていきましょう。

最初のひと口は左、次は右、と意識して交互に噛むんでみてください。慣れてくると意識しなくてもバランスよく左右使えるようになります。

③歯医者での定期チェックの重要性

噛み合わせは変化する

歯並びや噛み合わせの変化は、少しずつ進行するため気づきにくいのが特徴です。

「なんとなく噛みにくい」「以前より食べ物が引っかかる」といった違和感があれば、早めの検査が大切です。

半年〜年1回の定期検診を受けることで予防にも早期治療にもつながります。

噛み合わせチェックでの確認

定期検診では、「咀嚼の左右バランス」や「歯の擦り減り具合や噛み合わせのズレ」などが確認できます。

私たち歯科医療従事者も、患者さんの生活背景を伺いながらできるだけ無理なく続けられるアドバイスを心がけています。

まとめ

「よく噛むこと」は健康維持だけでなく、仕事の集中力やストレス管理、さらには美容にも直結する健康習慣です。

まずは今日の食事から「ひと口多く噛む」「食材を変える」といった小さな一歩を踏み出してみましょう。