2025-05

歯周病になりやすい人の特徴は?

「歯周病ってよく聞くけど、自分には関係ない」と思っていませんか?

日本人の約8割が歯周病と言われています。実は、歯周病は日本人の歯を失う原因の1位にもなっているのです。

「自分は大丈夫」と思っている方も、歯周病になりやすい生活習慣を送っているかもしれません。

この記事では歯周病になりやすい人の共通点と習慣をまとめています。

当てはまることがあれば今から気をつけて、歯周病になりにくい生活習慣を身につけましょう。

歯周病になりやすい人の共通点と習慣

①歯周病になりやすい人の共通点

不十分な歯磨き

毎日の歯磨きは、お口の健康を守るための基本です。

歯磨きをきちんとできていなかったり短時間で済ませてしまったりすると、プラークが長時間お口の中に留まり、歯周病菌が増える原因になります。

特に、奥歯の裏側や歯と歯の間は汚れが残りやすいので、意識して丁寧に磨くことが大切です。

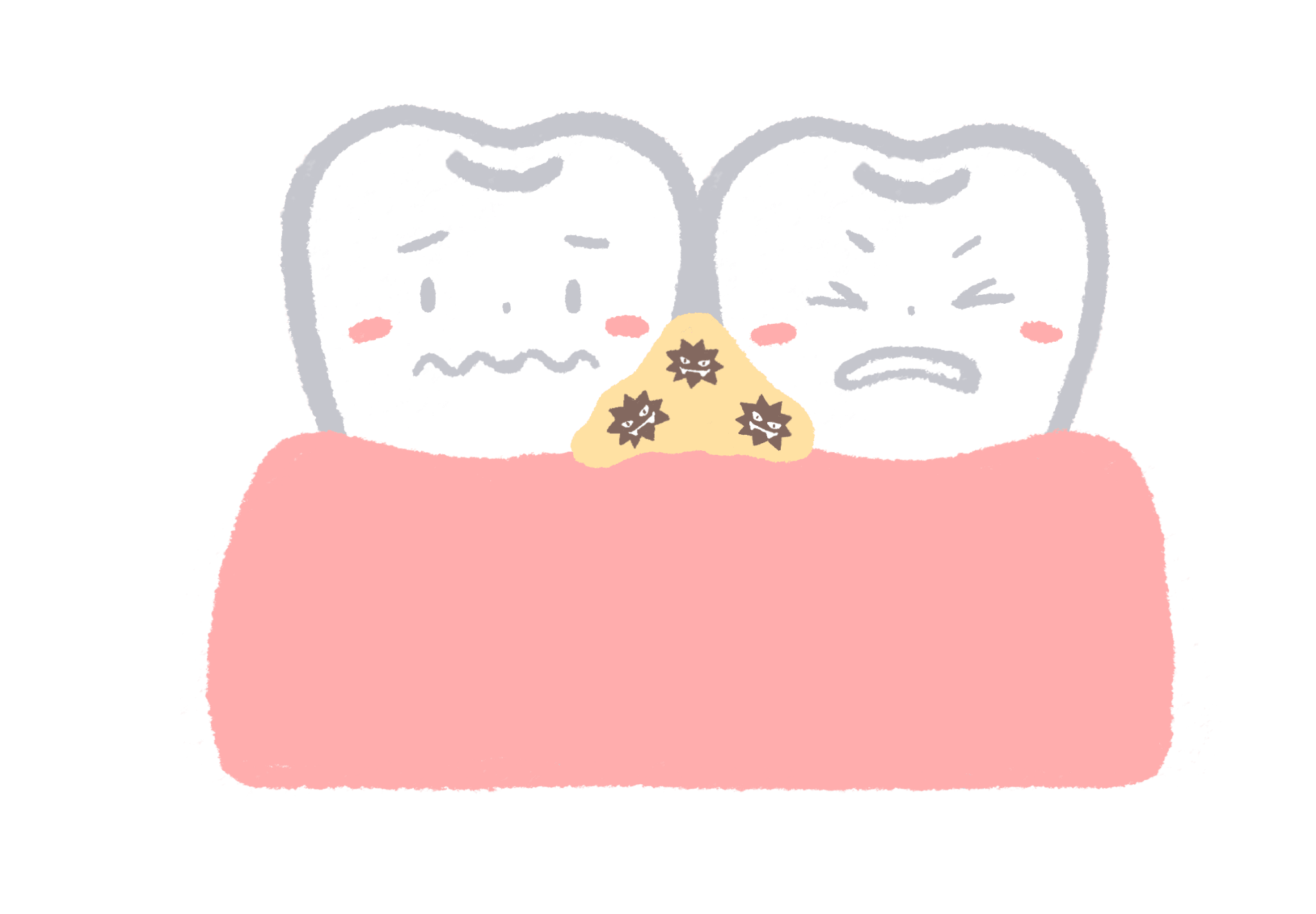

歯周病菌の存在

歯周病は、歯周病菌による感染症です。

お口の中にはたくさんの細菌がいますが、中でも歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こし、歯を支える骨をじわじわと破壊していきます。

歯周病菌は、プラークの中で増殖しバイオフィルムと言う膜を作るため、いつもの歯磨きだけでは完全に取りきれないことがあります。

免疫力の低下

私たちの体は、細菌やウイルスから身を守る力を持っています。しかし、この免疫力が弱っていると、歯周病菌の活動を抑えられず、感染が広がりやすくなります。

免疫力の低下は、疲れ・ストレス・睡眠不足・栄養バランスの偏りなど、様々なことが原因で起こります。体の健康状態は、お口の健康とも深く関わっているのです。

喫煙習慣

喫煙は、歯周病の進行を早める大きな要因です。

タバコに含まれる有害物質は、免疫細胞の働きを邪魔するため、歯周病菌への抵抗力を下げてしまいます。

喫煙者はタバコを吸わない人に比べて歯周病が重症化しやすく、治療の効果も出にくい傾向があります。

ストレス

現代社会で働いているとなかなかストレスは避けられないものですが、過度なストレスは体に良くない影響を与えます。

免疫力の低下もその一つで、歯周病菌への抵抗力を弱める可能性があります。

また、ストレスは唾液の分泌量を減らします。唾液には、お口の中を洗い流し、細菌の増殖を抑える働きがあるため、唾液が減ると歯周病のリスクが高まります。

ストレスからくる歯ぎしりや食いしばりの癖も、歯の周りの組織に負担をかけ、歯周病を悪化させる原因になります。

遺伝的な要因

生まれ持った体質も、歯周病の発症や進行に関わっていると考えられています。

特定の遺伝子を持つ人は、歯周病にかかりやすいという研究報告もあります。

しかし、遺伝的な要因がある場合でも、適切なケアや生活習慣を心がけることで、発症のリスクを減らすことは可能です。

私が診ていた患者様で、遺伝的に歯周病になりやすく、30代から入れ歯になってしまった方も居らっしゃいました。遺伝的な体質があると歯周病が進行しやすいため、より丁寧に磨く必要があります。

全身疾患(糖尿病など)

糖尿病などの全身疾患を持つ人は、歯周病になりやすい傾向があります。

糖尿病は、免疫機能の低下を引き起こし、歯周病菌になりやすくします。また、血糖値が高い状態は歯周病菌を増やす可能性もあるようです。

そのため、全身の病気の管理と並行して、より一層丁寧な口腔ケアを行うことが大切です。

②歯周病リスクを高めるNG習慣

歯磨きをしない、またはいい加減

食後の歯磨きをサボったり、歯ブラシで表面を軽くこするだけの歯磨きでは、プラークをしっかり落とせません。

特に、寝ている間は唾液の量が減り細菌が増えやすいため、寝る前の念入りな歯磨きはとても大切です。磨き残しが多いと、プラークが長時間お口の中に留まり、歯周病のリスクを高めます。

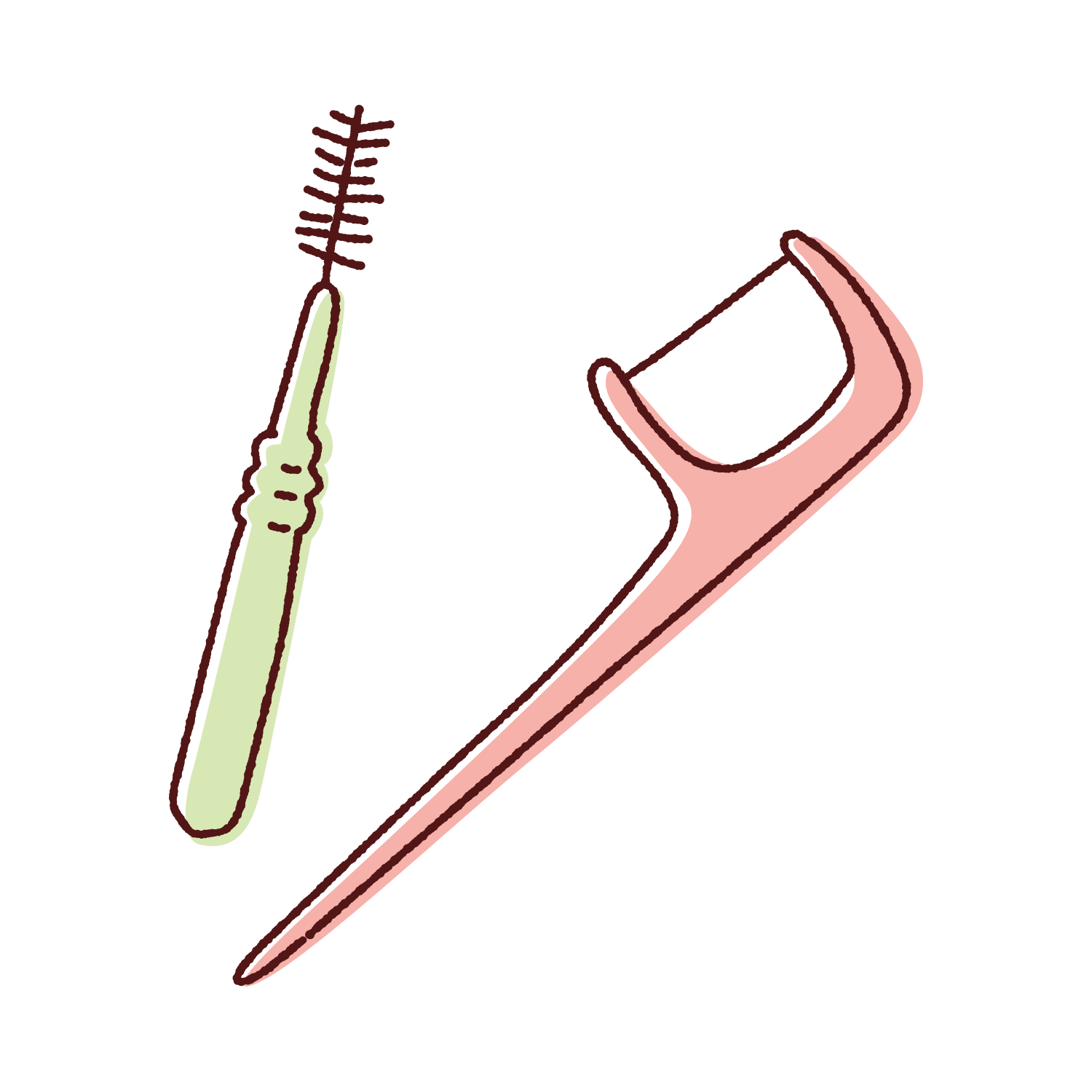

歯間ブラシやデンタルフロスを使わない

歯ブラシだけでは、歯と歯の間や歯周ポケットの深いところのプラークを取り除くのは難しいです。

歯間ブラシは、歯と歯の隙間の大きさに合ったものを選び、丁寧に挿入します。

デンタルフロスは、歯と歯の間をゆっくりと滑らせ、歯ぐきの溝に沿って動かすことで、歯ブラシが届かない部分のプラークを除去できます。

私の経験上、歯間ブラシやデンタルフロスを使っている方と、使っていない方では磨き残しの残り方が全然違います。歯周病予防だけでなく、虫歯予防などお口全体の健康のためにも、歯間ブラシやデンタルフロスの使用は大切です。

砂糖が多い食事

砂糖は、お口の中の細菌のエサとなり、虫歯の原因になるだけでなく、歯周病菌の活動を活発にする可能性もあります。

甘いお菓子やジュースなどを頻繁にとる習慣は、お口の中の細菌バランスを悪くし、歯周病のリスクを高めます。

柔らかいものばかり食べる

硬いものをしっかり噛むと唾液の分泌が促されるため、歯の表面をきれいにする働きがあります。

また、噛むことによって歯ぐきが刺激され、血行が良くなるとも言われています。柔らかいものばかりの食事では、その効果が得られにくく、プラークが停滞しやすくなる可能性があります。

口呼吸

口で呼吸をすると、お口の中が乾きやすくなります。

唾液には、細菌を洗い流したりする自浄作用がありますが、お口の中が乾燥するとこの働きが弱まります。

その結果、細菌が増えやすくなり、歯周病のリスクが高くなります。

歯科医院での定期検診を受けない

歯科医院での定期検診は、自分では気づきにくい初期の歯周病を見つけるチャンスです。

痛みがないと歯医者に行かないという方が多いですが、歯周病は痛みが出ないので歯医者に行かない限り気づかないことが多いです。

また、歯科衛生士による専門的なクリーニングでは、歯ブラシでは落としきれないプラークや歯石を徹底的にキレイにします。

定期的な検診とクリーニングは、歯周病の予防と早期発見・早期治療に不可欠です。

歯周病になりにくくするための予防策

①丁寧な歯磨きを習慣にする

歯ブラシの選び方と正しい動かし方

歯ブラシは、自分の歯や歯ぐきの状態に合ったものを選びましょう。

力を入れすぎると歯ぐきを傷つける原因になるため、軽い力で細かく動かすのが基本です。

歯の表面だけでなく、歯と歯ぐきの境目、奥歯の裏側など、すみずみまで丁寧に磨くように心がけましょう。

歯磨き粉の選び方

歯磨き粉には、虫歯予防のためのフッ素だけでなく、歯周病予防に効果的な抗炎症成分・殺菌成分などが含まれているものもあります。

ご自身のお口の状態に合わせて、適切な歯磨き粉を選ぶようにしましょう。

歯間ブラシやデンタルフロスを活用する

歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間や、歯周ポケットの奥のプラークを取り除くために、歯間ブラシやデンタルフロスは役立つ道具です。

歯間ブラシは、歯の間の隙間の大きさに合ったサイズを選び、無理なく挿入できるものを使用します。デンタルフロスは、歯と歯の間をゆっくりと滑らせ、歯ぐきの溝に沿って丁寧に動かしましょう。

②生活習慣を見直す

バランスの取れた食生活を心がける

ビタミン やミネラルは、免疫力を高め、歯の周りの組織の健康を保つために重要です。偏った食事ではなく、様々な食品をバランス良く摂るように心がけましょう。

特に、 ビタミンCや ビタミンE、カルシウムなどは、歯周病予防に役立つと言われています。また、砂糖を多く含む食品や飲み物は控え、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。

禁煙する

喫煙は、歯周病の進行を早めるだけでなく、治療の効果を妨げる可能性もあります。

タバコをやめることで、歯ぐきの血行が良くなり、免疫機能も回復に向かうため、歯周病のリスクを減らすことができます。

ストレスを溜めない工夫をする

ストレスは、免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる要因となる可能性があります。適度な運動、趣味の時間を持つ、十分な睡眠をとるなど、自分に合った方法でストレスを解消するように心がけましょう。

リラックスできる時間を持つことは、心と体の健康だけでなく、お口の健康維持にもつながります。

定期検診とクリーニング

歯科医院での定期検診では、自分では気づきにくい初期の歯周病を発見したり、歯磨きの状態をチェックしてもらったりすることができます。

定期的に歯科医院を受診し、口腔内の健康状態をチェックしてもらうことが、歯周病予防につながります。

まとめ

歯周病は生活習慣病の一つであり、日々のケア次第で予防することが可能です。

丁寧な歯磨き・歯間ブラシやデンタルフロスの使用・バランスの取れた食生活・禁煙・ストレス管理・定期的な歯科検診は、歯周病になりにくい人の共通の習慣です。

この習慣を今日から実践し続けていくことが、将来の歯の健康を守るためにとても大切です。

もし口腔ケアに不安がある場合や歯周病の症状が気になる場合は、歯医者で相談しましょう。

正しいケアを身につけ、歯周病に負けない健康なお口を維持していきましょう。

虫歯治療後に感じる3つの「困った」原因と対策

日本橋にある歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「虫歯の治療は終わったはずなのに、まだ痛む」「冷たいものがしみる」

と感じたことはありませんか?

虫歯治療後の痛みや、冷たいものがしみる・腫れや違和感などの不快な症状には、いくつかの理由が考えられます。一時的な反応であることもあれば、もしかしたら再発の前兆かもしれません。

今回は、虫歯治療後に多くの人が経験する3つの「困った」について、その原因と具体的な対策を詳しく解説します。

治療後に起こりやすい3つの「困った」

①治療直後の痛み

治療による刺激と炎症

虫歯になった部分を削る・薬剤を使用するなどの治療は、健康な歯や神経にとって刺激となり、炎症を引き起こすことがあります。

特に、大きな虫歯や神経に近い部分の治療では、痛みが出やすいです。

また、治療中に歯や歯ぐきにちょっとした力が加わるだけでも、炎症につながることがあります。

私も以前、虫歯の治療で麻酔が切れた後、ズキズキとした痛みに悩まされました。

夜まで痛みが続き、「このまま痛かったらどうしよう…」と不安になりましたが、翌日にはすっかり治っていました。

「虫歯をとったのに、なんでまだ痛いの?」と思いがちですが、治療直後は神経が刺激を受け敏感になっていることが多いので、しばらく様子をみることも大切です。

治療後すぐにできる対策

治療後の痛みには、まず安静が一番です。

激しい運動や硬いものを噛むことは避け、治療した部分に負担をかけないようにしましょう。

痛みが強いときは、頬の上から冷やしたり、市販の痛み止めを飲むのも一つの方法です。ただし、自己判断で長く薬を飲み続けることは良くないので、症状が改善しない場合は遠慮せずに歯医者で相談しましょう。

②冷たいものがしみる

詰め物と歯のわずかな隙間

丁寧に作られた詰め物や被せ物も、ごくまれに歯との間にほんの少しの隙間ができてしまうことがあります。この隙間から冷たい刺激が歯の奥の神経に伝わり、しみてしまうことがあるのです。

治療直後ではなく、数日経ってから症状が出始めることもあります。

エナメル質の変化

虫歯治療の際に、歯の表面を覆っているエナメル質が部分的に削られたり、薬剤の影響を受けたりすることもあります。

エナメル質は外からの刺激を神経に伝えにくくする役割があるので、それが一部失われると、冷たいものなどの刺激が直接神経に伝わりやすくなります。

症状が改善するまでの期間と過ごし方

冷たいものがしみる症状は、数日から数週間程度で自然に良くなることが多いです。

しかし、1ヶ月以上続く場合やひどくなる場合には、被せ物が合っていないなど他の原因が考えられるため、歯医者で診てもらいましょう。

症状がある間は、冷たいものや熱いものを避け、刺激の少ない食事を心がけてください。

③腫れや違和感

一時的なものと注意が必要なものの見分け方

深い虫歯の治療や抜歯といった大掛かりな治療の後には、一時的に腫れることがあります。

この腫れは治療による炎症反応で、通常は数日かけて徐々に引いていきます。

しかし、腫れが引かない・悪化する・強い痛み・発熱がある場合は、感染の可能性も考えられるので、すぐにかかりつけの歯医者に連絡する必要があります。

違和感の原因

治療後の違和感の原因としては、詰め物や被せ物の高さがほんの少し変わったことによる噛み合わせの変化という場合もあります。

わずかな噛み合わせの変化の場合、時間が経つにつれて慣れることが多いですが、気になる場合は調整してもらうと良いでしょう。また、治療によって歯ぐきに炎症が起きた場合も、一時的な違和感として感じることがあります。

症状が続く期間の目安と対処法

①痛みの目安

痛みのピークは?

治療後の痛みのピークは、麻酔が切れてから数時間後がピークです。その後は徐々に和らいでいくのが通常で、軽い虫歯治療であれば翌日にはほとんど気にならなくなることもあります。

深い虫歯治療や神経の処置・抜歯をした場合は、数日痛むことがあります。

痛みが徐々に引いていくかを確認し、ひどくなる場合は歯医者へ相談してください。

「しみる」「ズキズキする」それぞれの期間と対処

「しみる」ような痛みは、一時的なことが多く、数日から数週間で改善することが多いです。

刺激物を避け、優しく歯磨きをしましょう。

「ズキズキする」痛みは炎症の前兆かもしれません。

特に悪化する、腫れや発熱を伴う場合はすぐに歯医者に連絡してください。

軽い痛みの場合は安静にしたり冷やすことで落ち着くこともありますが、症状がおさまらない場合は痛み止めの服用も検討しましょう。

すぐに歯医者に行くべき症状

我慢できないほどの激しい痛みで夜も眠れない・腫れがひどくなる・熱がある・口が開けにくい・飲み込みにくい・以前よりも痛みが強くなっている場合は、すぐに歯医者で診察を受けてください。

そのまま放っておくと症状が悪化し、治療が長引く可能性があります。

②治療後の生活で気をつけること

食事の取り方

治療直後は麻酔が切れるまで食事を控え、その後も熱すぎるもの・冷たすぎるもの・硬いもの・刺激物は避けて、柔らかくて歯に優しい食べ物を選びましょう。

治療した歯で無理に噛まず、ゆっくりとよく噛んで食べることも大切です。

歯磨き

柔らかい歯ブラシで丁寧に磨き、治療した部分をゴシゴシ磨くことは避けましょう。

歯と歯ぐきの境目や詰め物・被せ物の周りは特に丁寧にブラッシングし、フッ素入りの歯磨き粉を使用することもおすすめです。

デンタルフロス・歯間ブラシも積極的に使い、歯ブラシが届きにくい部分の汚れも落としましょう。

③再発防止のための習慣

定期的な歯科検診とクリーニング

定期的に歯医者でチェックしてもらうことで、初期の虫歯や詰め物・被せ物の不具合を早期発見でき、悪化を防ぐことができます。

歯科衛生士による専門的なクリーニングで、歯ブラシでは落としきれない歯石やバイオフィルムをきれいにしてもらうことも大切です。

正しい歯磨きと習慣

歯医者や歯科衛生士に正しい歯磨きの仕方を教えてもらい、実践しましょう。

歯ブラシだけでなく、デンタルフロス・歯間ブラシを習慣にして、歯と歯の間や歯ブラシが届きにくい部分の汚れをしっかり落とすことが大切です。

特に寝ている間は細菌が増えやすいので、寝る前に丁寧な歯磨きを心がけましょう。

食生活の見直しと甘いものを控える

砂糖は虫歯菌の大好物なので、甘いお菓子やジュースを摂取する回数を減らし、だらだらと食べ続けるのは避けましょう。

バランスの取れた食事をきちんと摂ることも、健康な歯を保つために大切です。

まとめ

虫歯治療後の痛みや不快な症状には、それぞれの原因と適切な対処法があります。

症状が長引いたり、ひどくなったりする場合は、自己判断せずに歯医者で相談することが大切です。

そのままにしておくと悪化してしまうこともあるので、治療後少しでも気になることがあれば、治療を受けた歯医者へ電話で聞いてみるのも一つの手です。

また、虫歯の再発を防ぎ健康な歯を長く保つためには、治療後の適切なケアと生活習慣を見直すことがとても大切です。

定期的な歯科検診は、初期虫歯や虫歯の再発など、新たな問題を早く見つけることにつながります。

定期的な歯科検診・正しいセルフケアの習慣・食生活の改善を心がけ、虫歯に悩まされない快適な毎日を目指しましょう。

口内炎の原因と5つの対処法

日本橋の歯医者、「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「また口内炎ができてしまった」

「なかなか口内炎が治らなくて困る」

そのような経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

口内炎は、誰もが経験したことのある症状のひとつです。

私も学生時代に口内炎ができやすく、治ってもまたすぐできる、を繰り返していた時期があります。今ではめっきりできなくなりましたが、その時期は口内炎が多発していました。

実はそのように口内炎が繰り返しできてしまうのには、いくつかの原因が考えられます。

この記事では、口内炎の原因と、今すぐ自分でできる簡単なケア方法を紹介します。

口内炎がなかなか治らない、治ってもまたすぐできてしまう、と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの口内炎は何が原因?

口内炎は、お口の中の粘膜に炎症ができる症状の総称です。

口内炎ができるのには、さまざまな要因が関与しています。主な原因は、以下の通りです。

①免疫力の低下

生活習慣による免疫力の低下

生活習慣が乱れて免疫力が低下すると、口内炎ができやすいです。

生活習慣の乱れとは、ストレスや睡眠不足、疲労などが考えられます。

人間の体は、病原菌などから身を守るよう免疫システムがありますが、生活習慣が乱れてこの免疫システムが低下してしまうと、普段は問題にならないような細菌が活性化してしまい、口内炎ができてしまう可能性があります。

私が過去に口内炎がよくできていた原因も、この免疫力の低下ではないかと考えています。当時学生で、学校以外にもアルバイトや友人との付き合い等々で疲労が溜まっていたためと感じています。

お仕事などで睡眠不足の状態が続いていたり、ストレスや疲れを抱えている方は、注意が必要です。

栄養バランスの乱れによる免疫力の低下

ビタミンB群、ビタミンC、鉄分などは、お口の粘膜の健康維持に関わっており、この栄養素が不足すると口内炎ができやすいです。

日々の忙しさから生活習慣が乱れている方は、食事のバランスも乱れがちです。

コンビニの食事や外食ばかりでは偏った食生活になりやすく、これらの栄養素が不足してしまい、口内炎のリスクを高めます。

②物理的な刺激

歯ブラシや入れ歯による摩擦

歯ブラシが強く当たりすぎてしまったり、入れ歯や矯正器具が合わずに強く当たる部分があると、傷になってしまい、そこから口内炎となることもあります。

お口の粘膜はデリケートであるため、歯ブラシや入れ歯以外にも、硬い食べ物や尖った部分のある食べ物で傷ができ、口内炎となってしまうこともあります。

外傷

怪我でお口の中に傷ができてしまったり、お食事中に間違えて頬を噛んでしまった場合も口内炎となってしまうことがあります。

また、私も経験があるのですが、口内炎になっているところは少し腫れて膨れているため、噛んでしまいやすく、口内炎の周りを噛んでさらに口内炎ができるということがあります。

口内炎ができている際には、食事中には注意が必要です。

③お口の中の環境

唾液の減少

唾液は、お口の中の細菌の増殖を抑えたり、粘膜を保護する働きがあります。しかし、なんらかの原因で唾液の分泌量が少なくなってしまうと、お口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなり口内炎ができやすいです。

また、お口が乾燥していると粘膜も傷つきやすく、そう言った面でも口内炎ができる原因になります。

歯磨き不足

歯磨きが不十分であったり、歯間ブラシやフロスを使用していなかったり、プラークコントロールがしっかりできていないと、お口の中に細菌が繁殖します。そのような状態も、口内炎のリスクを高めます。

④特定の食品や薬剤による影響

アレルギー反応

特定の食べ物や金属に対し、アレルギー反応を起こし、口内炎ができてしまう場合もあります。

その食べ物の摂取を控えたり、お口の中の銀歯や入れ歯の金具などが原因となっている場合は、アレルギー反応を起こさない素材に交換する必要があります。

薬剤の副作用

一部の薬剤は副作用として口内炎ができることがあります。あまりにも症状がひどい場合は、主治医に相談しましょう。

薬となると服薬を中止するわけにもいきませんが、お口の中を綺麗に保つことで、症状の悪化を防ぐことができます。

自分でできる口内炎の治し方

一度治った口内炎が何度も再発する場合、根本的な原因が潜んでいる可能性があります。

再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。

多くの口内炎は、適切なセルフケアをすることによって症状が緩和され、自然に治ることが多いです。

ぜひ、今すぐ試せそうなことから試してみてください。

①痛みを和らげる応急処置

うがい薬の使用

口内炎の痛みを和らげるための応急処置として、刺激の少ないうがい薬を使用するのがおすすめです。炎症を抑える成分や殺菌効果のあるうがい薬を選び、用法・用量を守って使用しましょう。

塗り薬や貼り薬の活用

また、市販の塗り薬や貼り薬も、口内炎を保護し、炎症を鎮める効果が期待できます。薬剤師や登録販売者に相談し、ご自身の症状に合ったものを選ぶと良いでしょう。

私は以前、塗り薬がすぐ唾液で流れ、口の中が気持ち悪くなってしまうため、塗り薬が苦手でした。しかし、シールタイプのものだと、流れずに外部の刺激からも守ることができたので、とても良かったです。塗り薬が苦手な方は貼るタイプがおすすめです。

また、口内炎ができるということはビタミンも不足している状態なので、サプリメントでのビタミン摂取もおすすめです。

症状が長引く場合は歯医者で診察を受けて、お薬を処方してもらうこともできます。

②刺激物を避けた食事

香辛料や酸味の強い食品を控える

口内炎ができているときは、食べ物に触れるだけでも強い痛みを感じることがあります。そのため、香辛料や酸味の強い食品は、刺激が強く、痛みを悪化させる可能性があるため、できる限り控えるようにしましょう。

熱すぎる食べ物を避ける

熱すぎる食べ物も、香辛料や酸味の強いものと同様に刺激となるため、冷ましてから食べるように心がけてください。柔らかく刺激の少ない食事を選ぶことが、治癒を促す上で大切です。

③生活習慣の見直し

バランスの取れた食事を心がける

前述した通り、栄養バランスを整えることが、口内炎の予防や再発防止において大切です。

ビタミンB群を意識して摂取し、偏食を避けるようにしましょう。

質の高い睡眠を確保する

体の免疫力を高め、治癒を促進するためには、十分な休息と睡眠が不可欠です。

疲れていると免疫機能が低下し、口内炎の治りが遅くなることがあります。できるだけ睡眠時間を確保しましょう。

ストレスを溜め込まない工夫をする

日々のストレスを溜め込まないように、適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることも大切です。

心身ともにリラックスできる時間を持つように心がけましょう。

④口腔ケアの徹底

毎食後の丁寧な歯磨き

口の中を清潔に保つことは、口内炎の予防においてとても大切です。毎食後には丁寧に歯を磨きましょう。

デンタルフロスや歯間ブラシの活用

歯ブラシだけでは届きにくい歯と歯の間には、デンタルフロスや歯間ブラシを積極的に活用しましょう。

歯ブラシだけでは、お口の中の汚れの60%しか除去できないと言われています。

デンタルフロスや歯間ブラシは毎日使用しましょう。

刺激の少ない歯磨き粉を選ぶ

口内炎ができていると、歯磨き粉がしみる場合もあります。

その場合は、香料や研磨剤が少ない、低刺激の歯磨き粉を選ぶように心がけると良いでしょう。

⑤隠れた病気の可能性

全身疾患との関連性

2週間以上経っても治らない場合や、症状が重い場合、繰り返し発症する場合は、他の病気が隠れている可能性もあります。

自己免疫疾患の可能性

ベーチェット病やクローン病などの病気にかかっていると、口内炎の症状を伴うことがあります。あまりにも頻繁に口内炎を繰り返す場合は、自己判断せずに病院を受診しましょう。

まとめ

口内炎は、免疫力の低下や、口腔内の不衛生、物理的な刺激、アレルギーや薬の影響など、様々な要因で発症します。

多くのものは2週間程度で治りますが、1ヶ月以上など長期に渡って症状が続いていたり、症状が重い場合は、他の病気の可能性もあるため、歯医者を受診し確認してもらいましょう。

また、日頃の健康管理やお口のケアで口内炎は防ぐことができます。

健康的に過ごすためにも、定期的に歯科の検診を受けましょう。

歯石がつきやすい人の原因と対策

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「毎日しっかり歯を磨いているのに、気がつくとまた歯石がついてしまう…」

という経験はありませんか?

月に何回も歯医者でクリーニングするわけにもいきませんし、正直困ってしまいますよね。

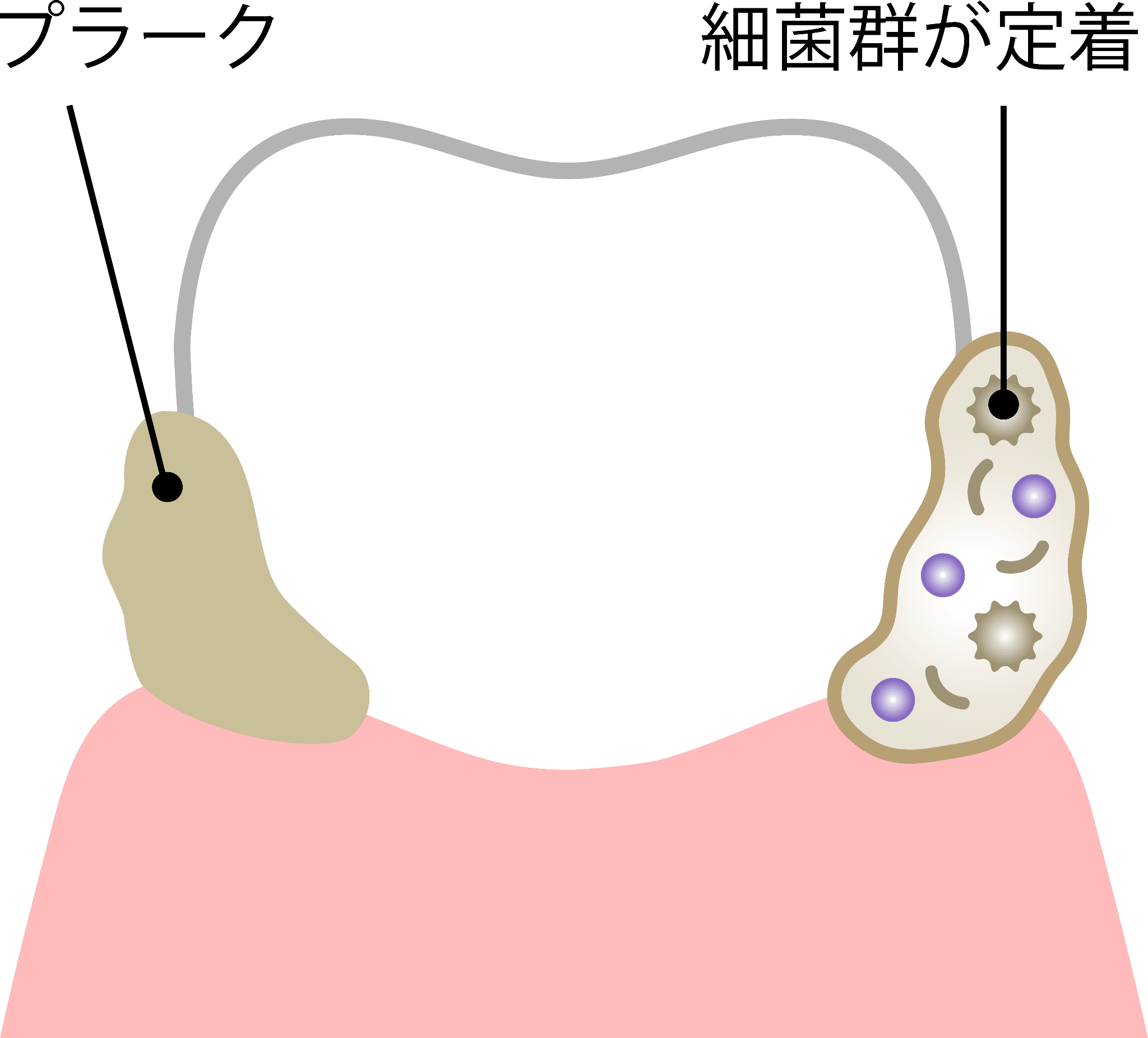

歯石の正体は、歯磨きで落としきれなかったプラークが、唾液の中の成分でカチカチに硬くなったものです。そのため、十分な歯磨きができていないと歯石はつきやすいです。

でも実は、十分に磨いていても、歯石がつきやすいタイプの方もいます。

歯磨き以外にも、私たちの普段の生活習慣など、色々な理由が複雑に関わって、歯石がつきやすくなることがあるんです。

今回は、歯石がつきやすい原因から、今日すぐに始められる簡単な対策まで、詳しくご紹介します。「もしかして、私歯石がつきやすいタイプかも?」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

歯石がつきやすい人の特徴

歯石は、お口の中にいる細菌のかたまりであるプラークが、唾液の中のミネラルとくっついて硬くなったものです。

歯石のつきやすさは、単に歯磨きが足りないだけでなく、私たちの体質や生活習慣など、色々な理由が影響しています。

①お口の環境

唾液が多い人

唾液には、プラークを硬くする成分が含まれているため、唾液の量が多いと、それだけ歯石がつきやすくなることがあります。

アルカリ性の唾液の人

唾液の性質がアルカリ性寄りだと、歯石がつきやすい傾向があります。

一方で、酸性の唾液は虫歯になりやすいですが、アルカリ性の唾液は歯石がつきやすい代わりに、虫歯には比較的強いと言われています。

私自身、過去に唾液の検査をした経験がありますが、やや酸性よりで虫歯のリスクが高いという結果でした。思い返せば、虫歯になることはあっても、目で確認できるほどの歯石がついた経験はありません。

どちらの唾液のタイプにも利点と欠点がありますが、「虫歯になりにくいから」「歯石がつきにくいから」と油断せずに、毎日の歯磨きや歯医者での定期検診を怠らないことが大切です

歯並びが凸凹

歯が重なっていたり、デコボコしている歯並びは歯ブラシの毛先がうまく届かない部分を作ってしまいます。

そうすると、そこにプラークが残りやすくなり、時間をかけて硬くなり歯石になってしまいます。

お口が乾燥しやすい

唾液には、お口の中を常に潤して、細菌を洗い流す大切な働きがあります。

しかし、ストレスや薬の副作用、口呼吸などのせいで唾液が減ってしまうと、お口の中が乾燥しやすくなります。

すると、プラークが洗い流されにくくなり、歯の表面に長く留まって、歯石になるリスクが高まってしまうのです。

②生活習慣

普段の生活習慣も、歯石のつきやすさに影響を与えていることがあります。

タバコを吸う

タバコのヤニ自体が歯にこびりつきやすく、そのザラザラした表面はプラークがさらに付きやすい温床になります。

その結果、歯石もどんどんつきやすくなってしまいます。

また、喫煙する人は、無意識のうちに口で呼吸していることが多く、お口の中が乾燥しやすくなることも、歯石のリスクを高めます。

甘いものが好き

甘い食べ物や飲み物には、細菌の大好物である糖分がたくさん含まれています。

これらを頻繁に摂ると、お口の中の細菌がプラークをどんどん作ってしまいます。

プラークが増えれば、当然それを元にできる歯石も増える、というわけです。

体の抵抗力が弱い

風邪をひいたり、疲れていたりして体の抵抗力が弱っていると、お口の中の細菌のバランスも崩れやすくなります。

普段はおとなしい細菌が暴れだしたり、いつもよりプラークがたくさん作られたりして、結果的に歯石もつきやすくなることがあるのです。

歯石をつきにくくする対策

では、どうすれば歯石がつきにくくなるのでしょうか?

歯石は元をたどればプラークが硬化したものなので、プラークコントロールが一番大切です。

プラークを減らすための具体的な方法について解説します。

もし「歯石がつきやすい」と感じているなら、今日からできる簡単な対策を始めてみましょう。

①自宅での口腔ケアを見直す

自分に合った歯ブラシを選ぶ

歯ブラシのヘッドの大きさや毛の硬さは、人それぞれのお口に合ったものを選ぶことが大切です。かかりつけの歯医者があれば、相談してみるのも良いでしょう。

正しい歯磨き

歯磨きの回数が少なかったり、歯磨きの時間が短いと、お口の中に細菌が長時間留まることになります。

また、何かをしながら磨くのではなく、しっかり丁寧に歯磨きをする必要があります。

歯ブラシの持ち方、動かし方、磨く順番を意識するだけで、プラークの除去率はぐんとアップします。

私は、これまでたくさんの方の磨き残しを染め出しして実際に見てきましたが、多くの場合、プラークが残りやすいのは、歯間と、歯と歯ぐきの境目の部分です。

歯ブラシの毛先を小刻みに動かしながら、歯と歯の間に入れ込むこと、歯と歯ぐきの境目に当てることを意識して、歯を磨きましょう。

歯ブラシ以外のプラスαのアイテム

歯ブラシだけでは、お口の中の汚れの約6割しか落とせないと言われています。

デンタルフロス、歯間ブラシ、タフトブラシなど、ご自身の歯の状態に合わせて、積極的に使用しましょう。

また、マウスウォッシュや舌ブラシなども、お口の細菌を減らすことに役立ちます。

適切な歯磨きのタイミング

睡眠中は唾液の分泌量が減少し、細菌が繁殖しやすい状態になります。

そのため、1日の中で寝る前の口腔ケアをより丁寧に行うことが大切です。

②プロの力を借りる

定期的なメンテナンス

特に歯の痛みなどの自覚症状がない場合でも、定期的に歯医者でクリーニングを受けることをおすすめします。

自分では気づかないうちに歯石がついていたり、クリーニングの際に虫歯などのトラブルが見つかることも多いです。

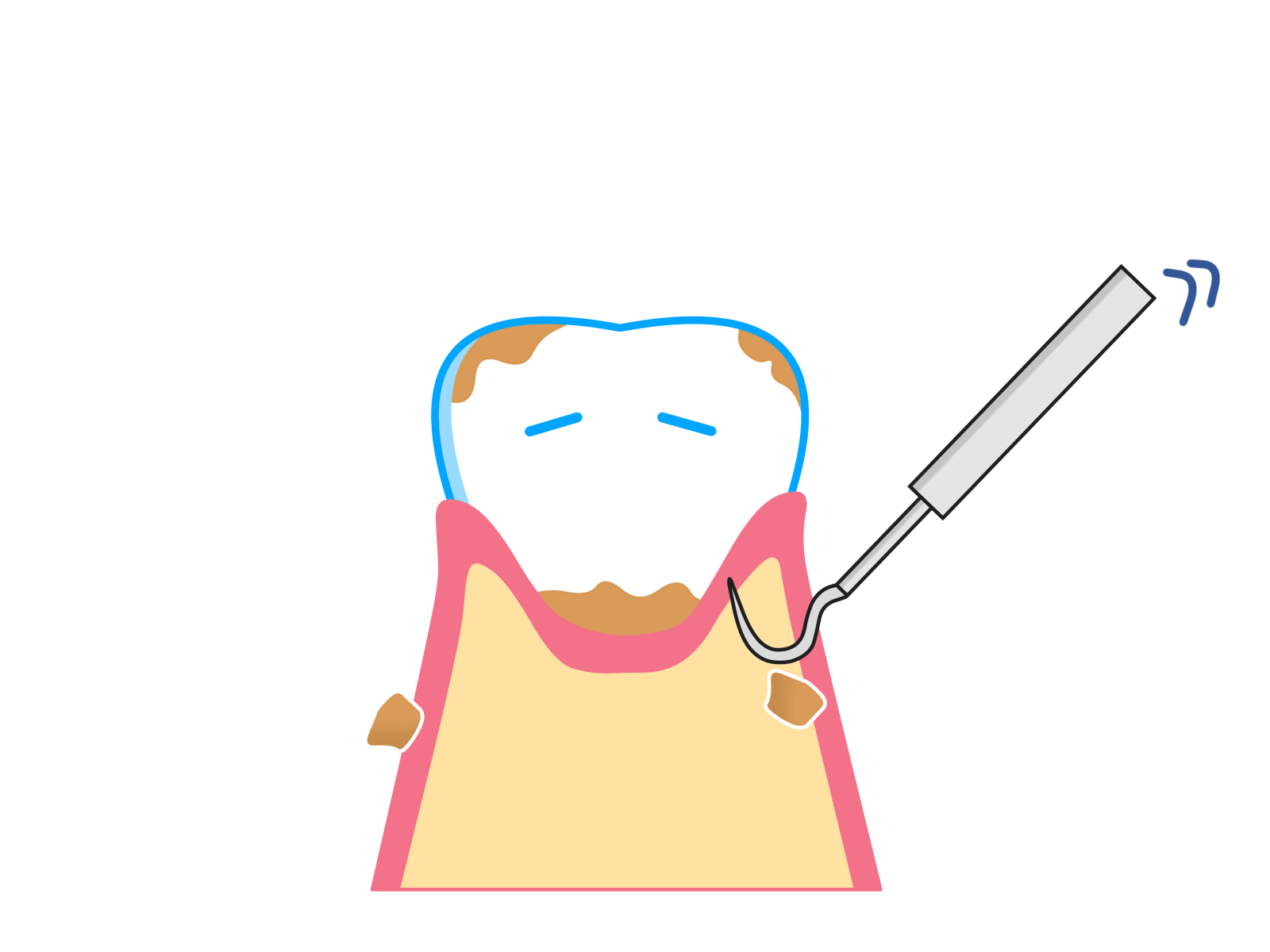

専用の器具で徹底的に

歯医者のクリーニングでは、専用の器具や材料を使って、こびりついた歯石をしっかり取り除いて、歯の表面をツルツルに磨きます。

特に、歯と歯ぐきの間の溝の歯周ポケットと呼ばれる部分は、日頃の歯ブラシではなかなか清掃が難しい場所です。

一見綺麗に歯磨きできていると思っていても、意外と歯周ポケット内にはプラークや歯石が残っている可能性があるため、歯医者での専門的なクリーニングは不可欠です。

③歯石を自分で取ることはできる?

歯ぐきを傷つけるリスク

市販の歯石取りのグッズもありますが、自分で取ろうとするのはやめましょう。

歯石は見えにくいところにつきやすく、自分で無理にどうにかしようとすると、歯の粘膜や歯自体を傷つけてしまう可能性が大きいです。

うまい具合に一部分が取れたとしても、完全に除去することは難しいでしょう。

歯科医療従事者も自分では行わない

歯石の除去を専門とする私たち歯科衛生士でさえ、自分の歯石を自分で取ることはありません。

私たちも皆さんと同じように歯医者に定期的に通ったり、スタッフ同士で相互にクリーニングを行う場合がほとんどです。

自分一人では裏側の細かい部分までしっかりと確認することは難しく、歯ぐきの内部に触れる処置は、衛生的な観点からも滅菌した器具を使用するべきだと考えています。

④生活習慣を見直す

禁煙チャレンジ

歯石予防だけでなく、健康のためにも禁煙は大きなメリットがあります。

もし喫煙をしている方で、歯石のつきやすさをお悩みの方が居れば、これを機に禁煙を視野に入れてみるのはいかがでしょうか。

甘いものとの付き合い方を見直す

甘いものを食べる回数や量を減らすだけでも、お口の中の細菌を減らす助けになります。

また、甘いものの食べ過ぎは、虫歯や歯石などの問題だけでなく、健康にも影響します。

意識して鼻呼吸をする

口呼吸はお口の中を乾燥させて、細菌を増やしやすくします。何気なくお口が開いていることが多い方は、普段から意識して鼻で呼吸するように心がけましょう。

まとめ

歯石は、プラークが残っている限り、どうしてもついてきてしまいます。

歯石がつきやすいと感じる方も、毎日の歯磨きを工夫することで、歯石をつきにくくすることは可能です。

「もしかして私、歯石がつきやすい?」と感じたら、今回掲載している色々な原因を思い出してみてください。そして、今日からできる簡単な対策を一つでも二つでも始めることが、未来の健康な歯につながります。

しかし、どんなにしっかり対策している方でも、期間が開くと、どうしてもある程度の歯石はついてしまいます。

大事なのは、ついてしまった歯石を放置せずに、毎日のセルフケアと歯医者での定期的なクリーニングをしっかりと行うことです。

歯石を放置しそのままにしてしまうと、歯周病や虫歯などのリスクを高めることに繋がるため、歯医者での定期的なクリーニングを受けていない方は、早めに歯医者を受診するよう心がけましょう。

歯に物が挟まる時の対処法

日本橋にある歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

食事の後、歯に食べ物が挟まって不快な思いをしたことはありませんか?

多くの人が経験するこの現象ですが、そのままにしておくと、虫歯、歯周病、口臭、歯ぐきの痛みなど、様々なお口のトラブルを引き起こす可能性があります。

この記事では、歯に物が挟まる主な原因と、自分でできる対処法について解説します。

歯に物が挟まるのはなぜ?

多くの方が経験がある「歯に物が挟まる」という現象ですが、適切な対処をしないと、様々なお口のトラブルを引き起こす可能性があります。

歯に食べ物が挟まるのは、以下のような要因が考えられます。

①歯並びや歯間の状態

歯並びによる隙間

歯の生え方が不揃いであると、歯と歯の間に隙間が生まれやすくなります。特に、歯が重なっていたり、斜めに生えていると、複雑な隙間ができやすく、食べ物が引っかかりやすい状態になります。

また、受け口や出っ歯といった噛み合わせの不具合も、特定の箇所に食べ物が集中し、挟まる原因となることがあります。

日々のメンテナンスで患者様のお口の中を拝見していると、やはり歯が重なり合っている部分に食べかすなどが残っているケースが多く見受けられます。特に奥歯は、ご自身で確認しづらいため、物が挟まったままになりがちです。

加齢や歯周病による歯間の拡大

年齢を重ねるにつれて、歯ぐきが徐々に下がり、歯と歯の間の隙間が広がる傾向があります。以前はぴったりと並んでいた歯の間に隙間が生まれることもあり、歯に物が挟まりやすくなります。

また、歯周病による歯ぐきの退縮も、同様に歯間を広げ、物が挟まりやすくなってしまいます。

②詰め物・被せ物の不適合

経年劣化や破損

古くなった詰め物や被せ物は、時間の経過とともに劣化したり、使用によるわずかなズレが生じることがあります。このように段差や隙間ができた部分には、食べ物が引っかかりやすく、歯に物が挟まる原因となります。

製作時の精度の問題

詰め物や被せ物を製作する際の精度が低いと、歯との間にわずかな隙間が生じることがあります。例え小さな隙間であっても、食べ物が入り込むには十分な大きさとなり、歯に物が挟まる要因となります。

③歯周病による歯肉の退縮

歯間乳頭の喪失

歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶け、歯ぐきが下がってしまいます。これにより、歯と歯の間に隙間が生まれ、食べ物などが挟まりやすくなります。特に、歯と歯の間の歯ぐき(歯間乳頭)が失われると、より大きな隙間ができやすくなります。

根面の露出

歯周病が進行し、歯ぐきが大きく下がると、歯の根元部分が露出します。歯の根元部分の表面は、歯の頭の部分と比べて凹凸が多く、食べ物が引っかかりやすくなります。

④加齢による歯の変化

歯の摩耗

長年の歯の使用により、表面が少しずつ摩耗することがあります。この摩耗によって、隣の歯との間にわずかな段差や隙間が生じ、食べ物が引っかかりやすくなることがあります。

歯の移動

長年歯を使用していると、わずかに移動することがあります。歯と歯の間に新たな隙間ができたり、元々あった隙間が広がったりして、歯に物が挟まりやすくなることがあります。

加齢による歯の隙間は、丁寧にケアをしている方にも起こりえます。

歯磨きの指導をする立場の私たちも例外ではなく、年齢とともに誰しも歯間の隙間が広がるのです。

そのため、常に同じケア方法ではなく、お口の中の状態に合わせてケア方法を調整していく必要があります。

歯に物が挟まった時の対処法

もし歯に物が挟まってしまった場合でも、慌てずに適切な方法で対処することが大切です。ここでは、自分でできる基本的な対処法を解説します。

①デンタルケア用品を使う

歯間ブラシ

歯間ブラシは、歯と歯の間の隙間に合わせて様々なサイズや形状のものが販売されています。

初めて歯間ブラシを選ぶ際は、歯科衛生士に相談して適切なサイズを教えてもらうのがおすすめです。

サイズがよくわからないという場合は、細いサイズから試し、無理なく挿入できるものを選びましょう。隙間の大きさに合わせて、数種類のサイズを使い分けるのも効果的です。無理に太い歯間ブラシを挿入すると、歯ぐきを傷つける原因になります。

歯間ブラシは、歯と歯の隙間に垂直にゆっくりと挿入し、前後に数回優しく動かします。歯の面に沿わせるように、様々な角度から通してみるのも効果的です。使用後は水でよく洗い、乾燥させて保管してください。

デンタルフロス

デンタルフロスは、歯と歯の間の狭い隙間や、歯ぐきの溝の汚れを除去するのに適しています。

糸巻きタイプとホルダータイプがありますが、糸巻きタイプは自分で長さを調整できるため、様々な部位に使用しやすいのが特徴です。ホルダータイプは、奥歯など手が届きにくい部分でも比較的簡単に使用できます。どちらのタイプも、正しい方法で使用することが大切です。

フロスを歯と歯の間にゆっくりと挿入し、歯の側面に沿って上下に優しく動かします。歯ぐきの溝にも軽く入れ、汚れを掻き出すように動かしましょう。使用済みのフロスは再利用せずに捨ててください。

②挟まりやすい場所別のケア方法

奥歯

奥歯は噛み合わせの面が複雑で、食べ物が挟まりやすい傾向があります。

奥歯の歯の間は、他の部分よりも広めなことが多いです。そのため、やや太めの歯間ブラシや、幅広のデンタルフロスを使用すると、効率的に汚れを除去できます。

奥歯は歯の列が湾曲している部分も多いため、歯間ブラシやデンタルフロスを様々な角度から挿入し、丁寧に動かすことが重要です。

前歯

前歯の歯の間は比較的狭いことが多いため、細めの歯間ブラシや、薄いタイプのデンタルフロスを使用すると、スムーズに清掃できます。

前歯は見た目にも目立つ部分です。歯間ブラシやデンタルフロスを使用する際は、歯ぐきを傷つけないように、優しく丁寧に動かすよう心がけましょう。

歯と歯ぐきの境目

歯周病が進行している場合、歯と歯ぐきの間に深い溝(歯周ポケット)ができていることがあります。そのような場合は、歯ブラシの毛先が歯周ポケットに入るように、丁寧に磨く必要があります。

歯ぐきに炎症がある場合は、歯間ブラシやデンタルフロスを挿入する際に、力を入れすぎると痛みや出血の原因になります。

③歯に物が挟まった時の間違った対処法

爪楊枝の使用

爪楊枝は、先端が尖っているため、歯や歯ぐきを傷つける可能性が高いです。また、折れて破片がお口の中に残ってしまうこともあります。

無理に爪楊枝を押し込むと、歯ぐきに炎症を起こす原因となるため、使用に注意が必要です。

強い力で無理やり取る

無理な力を加えることで、歯が欠けたり、詰め物や被せ物が外れたりする可能性があります。

また、挟まった物をとる際に歯ぐきを傷つけ、炎症や出血を引き起こすことがあります。

どうしても取れない場合は、無理に自分で対処しようとせず、歯医者で相談しましょう。

まとめ

いつも同じ場所に物が挟まる場合は、歯並びや詰め物・被せ物に問題がある可能性があります。

頻繁に物の挟まりを放置すると、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯医者で相談し、原因の特定と適切な対処を行うことが重要です。

歯に物が挟まった部分に痛みや出血がある場合は、歯ぐきが炎症を起こしている可能性があるため、なるべく早めに受診しましょう。

また、定期的に検診を受け、お口のメンテナンスを行うことで、ご自身では落としきれない歯石やプラークの除去や、虫歯や歯周病の早期発見にもつながります。

メンテナンスの際に歯並びや詰め物・被せ物の状態をチェックしてもらうことも、歯に物が挟まることへの予防のために大切です。